В то время я считал эти кураторские идеи ключевыми индикаторами (среди множества других) более широкой критической – и, как я вскоре понял, искусствоведческой – идеи: единовременность трех мощных течений, которые, по моему убеждению, проходят красной нитью сквозь запутанное и дезориентирующее многообразие современного искусства. Сформировать собственное мнение для меня было бы невозможно без таких кураторских озарений. Мысли этих кураторов стали краеугольными камнями для более широкого рассуждения, которое я сейчас кратко сформулирую. Оно начинается с осознания того, что в 1980-е и 1990-е годы искусство стало заметно отличаться от искусства модернистской эпохи: оно стало прежде всего и более всего – современным. В художественном контексте предыдущего столетия эти два термина были взаимозаменяемыми: обычно по умолчанию об искусстве говорили «современное» (contemporary), вспомогательным термином было «модернистское» (modern). Однако с недавних пор использование этих двух слов сравнялось, и интересует всех «современное» (contemporary). [14] Анализ поисковых запросов в www.worldcat.org и прочих базах данных, осуществленный около 2000 года, показал интересную особенность: термин «современное» (contemporary) использовался интенсивно, но не выходил на первое место по частоте употребления в 1920-х годах в Европе и в 1960-х во всем мире. Не так давно Жоан Рибас осуществил поиск по книгам, изданным с 1900 года и доступным в онлайн-библиотеке Google Books, по ключевым словам modern art и contemporary art. Оказалось, что количество упоминаний обоих терминов в последние годы фактически сравнялось.

Я спросил себя, в чем суть этого изменения: иллюзорно оно или реально, единично или множественно? Почему оно произошло? Насколько оно глубоко? Почему оно такое простое, но в то же время такое странное само для себя, отстраненное от себя? Как получилось, что оно так быстро обросло историей, множеством историй? В книгах «Что такое современное искусство?» и «Современное искусство: мировые течения» я предлагаю взаимосвязанный набор ответов на эти вопросы, каждый из которых указывает на отдельный вид современности внутри тотальности мирового искусства. [15] Terry Smith, Contemporary Art: World Currents (London: Laurence King; Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice-Hall, 2011).

Вот вкратце эти ответы. Всемирный поворот от модернистского к современному был предсказан искусством позднего модернизма в 1950–1960-е годы, стал очевиден в 1980-е и продолжает совершаться сегодня, тем самым формируя возможный облик искусства будущего. Изменения произошли и продолжают происходить по-разному в каждом культурном регионе и в каждой точке мира, где производится искусство, и специфическую историю каждого региона следует принимать во внимание, ценить и внимательно отслеживать, а также иметь в виду ее взаимодействие с другими местными и региональными тенденциями и с доминирующими мировыми столицами искусства. Это разнообразие стало частью общемирового (не интернационального или глобального) современного искусства, в котором, по моему мнению, можно различить упомянутые три течения. Ремодернизм (то есть возвращение модернизма), ретросенсационность и спектакулярность сливаются в единый поток, который преобладает в евроамериканской и других модернизирующих арт-средах и на рынках, оказывая обширное влияние как внутри, так и вовне их. В противовес ему возникло искусство, созданное с упором на национальные особенности, идентичность и критику, в первую очередь из бывших колониальных регионов. Оно стало заметным на международных художественных форумах, таких как биеннале и путешествующие врéменные выставки: это искусство транснациональной мобильности. Третье течение нельзя назвать стилем, периодом или тенденцией. Оно создается и существует ниже радаров обобщений. Причиной его возникновения стал огромный рост числа художников в мире и тех возможностей, которые предлагаются миллионам пользователей новыми информационными и коммуникационными технологиями. Эти перемены привели к вирусному распространению маломасштабного, интерактивного искусства, искусства самодельного (DIY), а также продукции, отчасти обладающей качествами искусства, которые озабочены не столько высоким художественным вкусом или политикой конфронтации, сколько экспериментальным исследованием времени, места, взаимосвязей и аффектов – вечно неясных условий нашей жизни в современности на хрупкой планете.

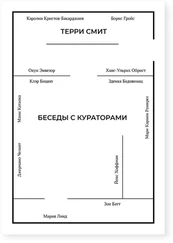

Продолжение модернизма, постколониальное единство и эстетика взаимодействия – фирменные идеи вышеупомянутых кураторов – маркируют их сложные и проницательные попытки осмыслить тот спектр ценностей, практик и влияний, что играл определяющую роль десять – пятнадцать лет назад. Для меня, как для искусствоведа и историка современного искусства, важны сегодняшние вопросы: как те течения, что я выделил в 2000-м, развились к нынешнему времени? Как они изменились относительно друг друга? Какие другие виды искусства и околохудожественных практик возникли сегодня, и как они влияют на эти течения или предполагают возникновение других? Я представляю свои идеи, когда преподаю, делаю доклады или пишу статьи и книги. Критическая мысль об этих явлениях, которую демонстрируют кураторы-новаторы (вышеупомянутые трое, а также Дэн Камерон, Катрин Давид, Чарльз Эше, Хоу Ханьжу, Мария Линд, Ханс Ульрих Обрист и многие другие), основана на их осмыслении современного состояния искусства и призвана прежде всего представить это осмысление в формате большой, расширенной выставки того или иного рода. Выставочная практика может быть разной: от изменения развески части постоянной коллекции и самых разнообразных видов временных выставок и до организации разовых событий, создания сети площадок или создания полемического взаимодействия, например, в публичной дискуссии. Выставка – в таком «расширенном» смысле – делается в первую очередь для того, чтобы придать форму опыту зрителя, увести его в мыслительное путешествие, которое будет развиваться по заданному маршруту, но без конечной точки, через узоры аффективных пониманий, каждое из которых возникает из акта смотрения. В итоге зритель осознает замысел куратора, и этот путь к пониманию, возможно, натолкнет их обоих на мысли, ранее не приходившие им в голову.

Читать дальше