Стенки колодца возводят из красного кирпича, нижняя часть выкладывается из дырчатого кирпича на высоту примерно 1 м. Если колодец расположен в стороне от душа, то его нужно накрыть люком. После строительства дырчатых стенок колодец засыпают фильтрующим материалом.

Обязательным условием для правильного функционирования колодца является наличие вентиляционного стояка диаметром 100 мм. Нижний конец стояка помещают в фильтрационный материал, а над ямой делают насыпь из грунта.

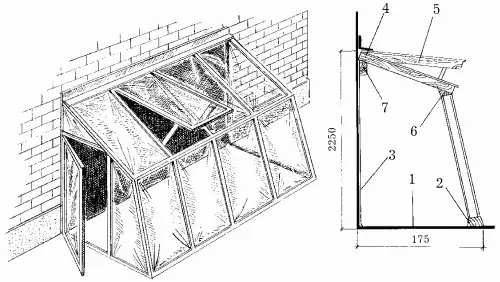

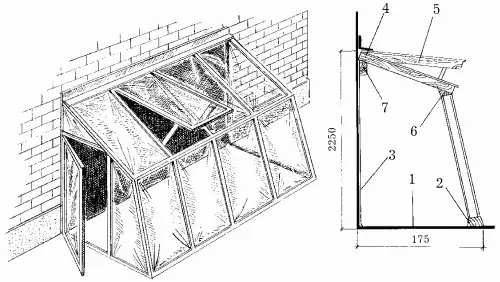

Теплицы необходимы для выращивания на приусадебном участке теплолюбивых растений. Самым простым вариантом является односкатная пристенная теплица. Подобная конструкция позволяет рационально использовать пространство на приусадебном участке. Односкатная теплица может находиться в эксплуатации в течение всего года (рис. 11). Угол наклона крыши зависит от климатических условий, в среднем он равен 25–35°. Пол является продолжением хозяйственной отмостки стены. Наполнителем для пола служит смесь щебенки и песка или шлак.

Рис. 11. Односкатная пристенная теплица: а – общий вид, б – поперечный разрез: 1 – основание с уклоном, 2 – фундамент, 3 – гидроизоляция стены, 4 – водоотливной козырек, 5 – подъемная рама-форточка, 6 – угловой продольный брусок, 7 – настенный брусок каркаса.

Каркас теплицы выполняется из деревянных брусков и металлических уголков. Верхний конец стропил каркаса пркрепляют к настенному бруску, а нижний – к фундаменту, выложенному из кирпича или толстых досок. Ряд стропил соединяют с помощью углового продольного бруска. Стропила изготовляются Т-образной формы для того, чтобы потом легче было уложить тепличные рамы. В конструкции теплицы должна быть предусмотрена одна открывающаяся рама, с помощью которой осуществляется вентиляция сооружения. Для обогрева используются системы, аналогичные парниковым.

В приусадебном хозяйстве парник применяется для выращивания рассады ранних овощей и цветочных культур. Для отопления теплиц используют конский навоз или его смесь со стружками и листьями. Можно добавить и торф, тогда продолжительность горения увеличивается. Хорошим биотопливом считается мусор, смешанный с коровьим навозом. В результате его горения образуется большое количество тепла, которое выделяется равномерными порциями.

В качестве заменяющего навоз средства можно предложить смесь из 1000 кг соломы, 300 кг серно-кислого аммония, 100 кг суперфосфата и 30 кг гашеной извести (указанные величины можно уменьшить). Для приготовления этой смеси солому укладывают в несколько слоев в стог высотой 2 м и пересыпают каждый слой смесью из аммония, суперфосфата и гашеной извести. Средний расход воды для увлажнения составляет 700 л. Оптимальная температура для обогрева парника достигается через 5–6 дней.

В зависимости от массы топлива парники делятся на теплые, полутеплые и холодные. По способу закладки выделяют углубленные и наземные. Наиболее распространенным вариантом является углубленный односкатный парник. Подобный парник выглядит как траншея, которую набивают топливом. В конструкции предусмотрена обвязка из двух продольных бревен и поперечных слег. Слеги накрываются парниковыми рамами. Все деревянные детали выполняются из подтоварника диаметром 12–14 см. Ширина обвязки равняется 1,94 м, длина – 4,2 м. При установке парника верхнюю его часть приподнимают и плотно утрамбовывают землей, чтобы получился скат в виде отмостки.

Надземные парники изготавливать намного проще, особенно ранней весной, когда грунт еще не отошел от морозов. Обвязка в таком варианте представляет собой короб, который скалачивают из досок шириной 200–250 мм. Конструкция рассчитана максимум на четыре рамы.

Стандартные парниковые рамы делают из деревянных брусков сечением 55 х 47 мм. Остекленение начинают выполнять снизу вверх, накладывая первые листы стекла на нижнюю обвязку и используя для закрепления любые обрезки материала и замазку, приготовленную из пяти частей мела и одной части олифы. Для покрытия рам лучше использовать полиэтиленовую пленку. Во избежание провисания пленки на подрамник натягивают проволоку. Чтобы парник был более теплым, пленку можно натянуть с двух сторон подрамника.

Для обогрева парника необязательно использовать биотопливо. В современных условиях можно предложить воздушную, электрическую или водяную систему. Все подобные устройства похожи на систему, работающую на биотопливе, только в этих случаях парник прогревается за счет труб с горячей водой, воздухом или проложенным вдоль них нагревательным элементом (рис. 12).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу