1. Неожиданное отключение света в квартире еще не повод, чтобы лезть в общий электрощиток в поисках причины. Для начала лучше убедиться, что неисправность не скрыта во внутренней электропроводке. Самый простой способ – побеспокоить соседей, поинтересоваться наличием электричества у них. Если беда общая, значит, неисправность кроется в наружной проводке, и единственное, что можно сделать, – вызвать мастера из ДЭЗа.

Если же у соседей с электричеством полный порядок, следует приступить к поиску неполадок во внутренней электропроводке.

2. Зачастую срабатывание автоматических выключателей или плавких предохранителей происходит не из-за короткого замыкания, а от перегруженности домашней электролинии (то есть суммарная мощность всех приборов, подключенных к сети, очень велика); иными словами, сила тока, необходимая для питания включенных приборов, больше той, на которую рассчитаны предохранители. Поэтому при срабатывании предохранителей не нужно сразу же бежать на поиски короткого замыкания, разумнее заняться расчетами.

Предположим, суммарная мощность одновременно работающих приборов – 2500 Вт. Если напряжение в сети 220 В, то сила тока, необходимая для питания приборов, – 2500: 220 = 11,4 А. Поэтому если предохранители на электросчетчике или щитке рассчитаны на 10 А, то дело вовсе не в коротком замыкании – следует установить предохранители, рассчитанные на большую силу тока.

Но при оснащении счетчика или щитка предохранителями, рассчитанными на силу тока большую, чем позволяет электропроводка, можно избавиться от вылетающих пробок, а от вышедшей из строя электропроводки (по причине сгорания проводов) – вряд ли получится.

3. Не стоит спешить ремонтировать сложные бытовые электроприборы самостоятельно, если нет уверенности, что все получится. Ведь вполне может быть, что результатом ремонтных экспериментов окажется абсолютно непригодный к использованию прибор и горстка лишних запасных частей, оставшихся после сборки.

Целесообразнее ремонт сложной техники поручить специалистам.

В предыдущей главе среди конструктивных элементов многих приборов назывались электродвигатели, однако о неполадках двигателей не было написано ни слова. Вопрос этот достаточно емкий и заслуживает выделения в отдельную главу. Настоящая глава целиком посвящена электродвигателям: их классификации, устройству, рабочим параметрам, правилам эксплуатации.

Классификация электродвигателей

В зависимости от вида тока, используемого в электрической машине, все двигатели подразделяются на двигатели постоянного и переменного тока, а также универсальные (коллекторные). Каждый тип двигателей имеет как достоинства, так и недостатки.

Устройство двигателей переменного тока более простое, следовательно, и работать с ними значительно легче. Однако регулировать частоту вращения таких двигателей практически невозможно. Это ограничивает область их применения приборами, в которых нет необходимости регулировать частоту вращения, например в электропилах и подобных механизмах.

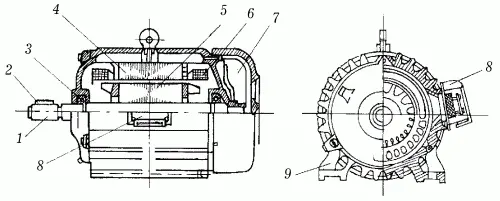

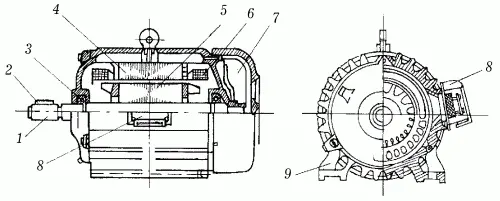

Конструктивно в самом общем виде электрические двигатели переменного тока состоят из двух главных частей: неподвижной части – статора и вращающейся части – ротора (рис. 97).

Рис. 97. Устройство трехфазного двигателя серии 4А: 1 – вал; 2 – фиксирующая шпонка; 3 – подшипник; 4 – статор; 5 – обмотка статора; 6 – ротор; 7 – вентилятор; 8 – коробка выводов; 9 – лапа.

Выпускают их однофазными и многофазными, а потребляемая мощность находится в диапазоне от 0,2 до 200 кВт и более.

Конструкция двигателей постоянного тока также включает в себя подвижную часть – якорь и неподвижную – статор. Обмотки статора и якоря в этих двигателях могут быть соединены последовательно, параллельно и комбинированно. Их неоспоримое преимущество перед двигателями переменного тока – возможность регулирования частоты вращения. Используются они в основном в промышленных установках, где существует точное ограничение частоты вращения.

В бытовых электроприборах – холодильниках, пылесосах, соковыжималках и т. п. – используются универсальные коллекторные двигатели, рассчитанные на работу как от переменного тока частотой 50 Гц (напряжением 127 и 220 В), так и от постоянного тока (напряжением 110 и 220 В).

Коллекторные двигатели обладают невысокой мощностью – до 600 Вт; максимальная частота вращения – до 8000 оборотов в минуту. Частота вращения в них регулируется изменением величины подводимого к их обмоткам напряжения: если двигатель маломощный, то изменение напряжения производят подключением реостата; для двигателей более мощных используется трансформатор.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу