Задача: углубить и расширить родословие.

Источники: переписные книги (XVII – начало XVIII в.), ландратские книги (1715-1717 гг.), ревизские сказки (1719-1763 гг.).

Итог: родословная выясняется до конца XVI в., расширяется география рода.

6. СБОР БИОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ О ЧЛЕНАХ РОДА

Задача: изучить историю рода полностью.

Источники: документы местных учреждений: ссудных, приказных и воеводских изб (XVII в.); провинциальных канцелярий, нижних земских судов (XVIII в.), волостных правлений (XIX в.), исполкомов местных Советов (XX в.).

Итог: создается книга об истории рода.

Однодворцы – немногочисленный класс землевладельцев, потомки стрельцов, а также пушкарей и рейтар (в XVII в. их называли «служилыми людьми по прибору»). За военную службу, помимо денежной платы, они получали небольшие земельные наделы (преимущественно на южных границах государства) и могли владеть крестьянами.

При Петре I, установившем новые правила формирования армии, «служилые люди по прибору» стали податным сословием – государственными крестьянами, но отличались от них тем, что сохранили права личной собственности на землю. Таких людей было принято называть однодворцами.

Многие однодворцы происходили из обедневших дворянских родов. В первой половине XVIII в. некоторые дворяне записывались в однодворцы, чтобы избежать обязательной службы. Естественно, потомки старались вернуть утраченное дворянство. В 1801 г. им было предоставлено право предоставлять документы, доказывающие их дворянское происхождение, при этом указом повелевалось рассматривать доказательства «со всею строгостью», наблюдая, чтобы в дворянство не были допущены люди, утратившие его «за вины и отбывательство от службы». Начиная с 1816 г. однодворцы могли стать дворянами только в результате выслуги (получения определенного гражданского или военного чина) или награды.

Поскольку однодворцы были податным сословием, информацию о них можно найти в ревизских сказках и посемейных списках.

Городские жители в XVII в. делились на посадских людей, плативших подати, и купцов. С 1720 г. были определены две группы горожан – нерегулярные и регулярные граждане.

К высшей (1-й) гильдии регулярных граждан принадлежали банкиры, купцы, доктора, аптекари, шкиперы, художники, ювелиры, ученые. Они платили налоги, но были освобождены от рекрутской повинности. Горожане этой группы могли владеть крепостными крестьянами и землей, если они имели фабрику или завод. Низшую (2-ю) гильдию составляли бывшие посадские люди – мелкие торговцы и ремесленники, объединенные в цеха.

Нерегулярными («подлыми») гражданами считались чернорабочие, наемники, поденщики. Представители духовного, дворянского и крестьянского сословий, живущие в городе, в число городских граждан не входили.

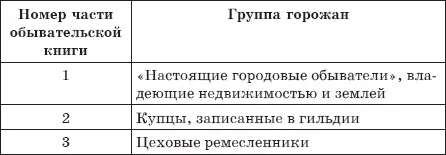

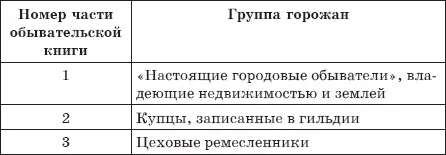

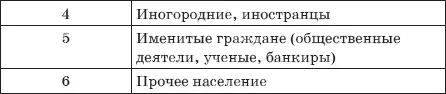

С 1721 г. для учета горожан стали вести обывательские книги. Они состояли из шести частей.

В книге записывались: имя, отчество и фамилия горожанина; возраст; семейное положение; сведения о детях (имя, пол, возраст); имущественное положение; место жительства.

Обывательские книги хранятся в региональных архивах (фонды шестигласных дум, управ благочиния). Сведения о податном городском населении можно найти в ревизских сказках.

Обывательские книги велись до 1870 г. Затем сведения о горожанах стали заноситься в справочные книги, где указывались фамилия, имя, отчество и адрес. Например, справочник «Весь Петербург» до 1917 г. публиковался ежегодно с 1894 г., а «Вся Москва» – с 1875 г. Справочники по другим городам публиковались менее регулярно (см. Справочники по истории дореволюционной России: Библиография / Под ред. П. А. Зайончковского. М., 1978).

В XVIII – начале XX в. купечество, наряду с дворянством и духовенством, являлось привилегированным сословием. «Жалованная грамота городам» (1785 г.) определила сословные права и привилегии купечества. Купцы были освобождены от подушной подати и имели право свободного передвижения.

Сословный статус купца определял имущественный ценз, то есть величина объявленного капитала. Переход из гильдию в гильдию был свободный.

С конца XVIII в. купечество делилось на три гильдии. Принадлежность к каждой из них определялась размерами капитала, с которого купец обязан был выплачивать ежегодно гильдейский взнос в размере 1 % от общего капитала.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу