Теперь инновации не дело одиночек, и интернет важнейший тому пример. «При наличии компьютерных сетей работа ученых-одиночек уступает место богатым возможностями совместным исследованиям», — заявлено в первом выпуске ARPANET News, новом официальном сетевом бюллетене.

Люди, положившие начало Сети, Дж. К. Р. Ликлайдер и Боб Тейлор, понимали, что интернет, в силу того, как он создавался, по наследству поощряет децентрализованные связи и образование онлайн-сообществ. Это открывает прекрасные возможности. «Для человека в Сети жизнь станет веселее, поскольку те, с кем он общается наиболее тесно, будут отбираться скорее на основании общности интересов и целей, чем благодаря случайной близости в пространстве», — дальновидно написали они в статье, вышедшей в 1968 году и озаглавленной «Компьютеры как устройства для общения». Их оптимизм граничит с утопизмом. «Для каждого (кто сможет позволить себе консоль) появится множество возможностей найти себе занятие, поскольку вся информация о мире, со всеми его сферами деятельности и отраслями знания, будет для него открыта» [560] .

Но сразу так не получилось. После создания интернета в середине семидесятых потребовалось сделать еще несколько инновационных шагов, и только после этого он стал инструментом, трансформирующим действительность. Интернет оставался охраняемой территорией, открытой преимущественно для исследователей из военных и академических центров. Это продолжалось до тех пор, пока в начале восьмидесятых в полную мощь не заработали гражданские аналоги ARPANET, и потребовалось еще десять лет, чтобы интернет появился в доме простого пользователя.

Был еще один существенный сдерживающий фактор: интернетом могли пользоваться только те, кто имел непосредственный доступ к компьютерам, все еще большим, устрашающим, дорогим. Нельзя было заскочить в обычный магазин электроники Radio Shack и просто их купить. Эра цифровых технологий не вступила полностью в свои права до тех пор, пока компьютер не стал по-настоящему персональным.

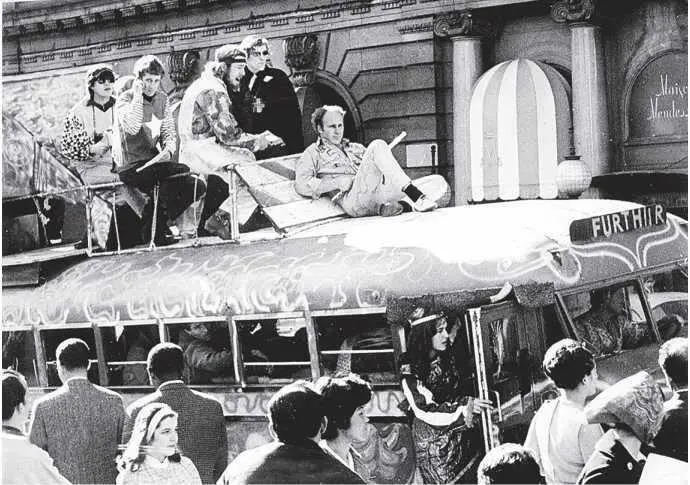

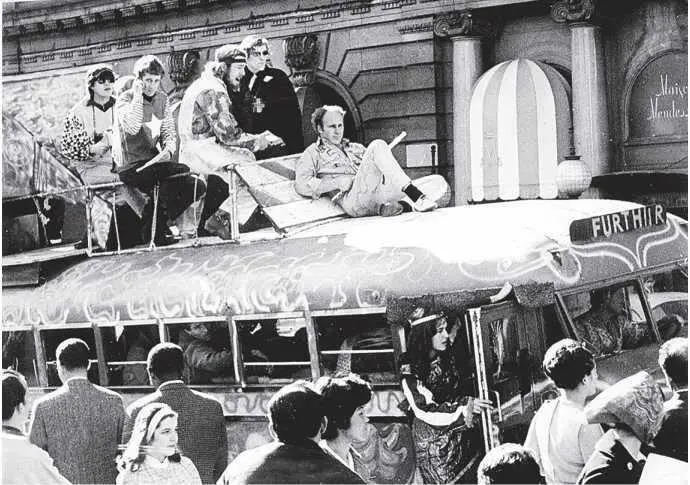

Вверху: Кен Кизи (1935–2001) с флейтой на крыше автобуса

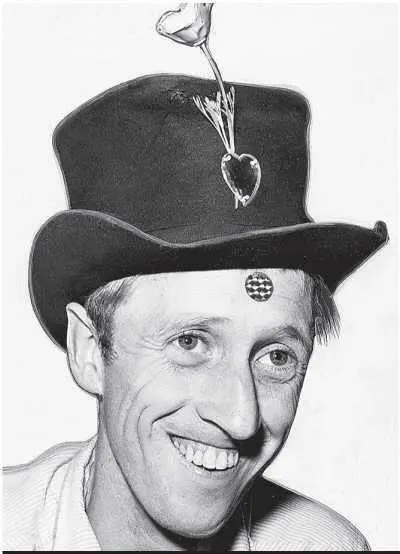

Слева: Стюарт Бранд (род. в 1938 г.)

Whole Earth Catalog. Первый выпуск, осень 1968 г.

Глава 8

Персональный компьютер

Идея создать персональный компьютер, который каждый мог бы иметь у себя дома, пришла в голову Вэнивару Бушу еще в 1945 году. Он собрал большой аналоговый компьютер в Массачусетском технологическом институте (МТИ) и наладил сотрудничество между военным, промышленным и исследовательским секторами. Затем в июле 1945 года Буш опубликовал в Atlantic статью [561]«Как мы можем мыслить» [562] , где описал персональное устройство для хранения документов, изображений и другой информации. Он назвал его мемексом: «Представьте, что в будущем появятся личные устройства, работающие как автоматизированный архив или библиотека… В мемексе каждый мог бы хранить свои книги, записи, контакты и потом быстро получать к ним доступ. Это своего рода продолжение человеческой памяти». Сильный акцент делался на слове «персональный», ведь Буш и его последователи пытались создать глубокую и прочную связь между человеком и машиной.

Буш предсказал, что информацию будут заносить в память устройства путем прямого ввода, например при помощи клавиатуры. Он даже предугадал появление гиперссылок, файлообменников и систем управления проектами. За полвека до «Википедии» Буш писал: «Будут созданы принципиально новые энциклопедии, пронизанные сетью ассоциативных связей. Мы сможем вносить их в мемекс и там расширять и дополнять».

Однако компьютеры появились не совсем так, как предсказывал Буш, по крайней мере не сразу. Первые устройства для хранения информации не были персональными, они использовались в военно-промышленном секторе. Доступ к этим гигантам был у ученых, но никак не у простых обывателей. В начале 1970-х передовые компании вроде DEC разработали мини-компьютеры размером с небольшой холодильник, но быстро отказались от них, решив, что обычные люди не будут покупать такие настольные модели. «Не понимаю, зачем каждому нужен собственный компьютер», — заявил президент DEC Кен Олсен на оперативном собрании компании в мае 1974 года, когда стоял вопрос о создании уменьшенной и доступной всем версии компьютера PDP-8 [563] . В итоге компьютерная революция началась в середине 1970-х в придорожных магазинчиках и гаражах, где компьютеры своими руками собирали хипповатые бизнесмены, впоследствии открывшие компании вроде Altair и Apple.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Джонатан Макмиллан - Конец банковского дела [Деньги и кредит в эпоху цифровой революции]](/books/408207/dzhonatan-makmillan-konec-bankovskogo-dela-dengi-thumb.webp)