Следовательно, всего мы получаем никак не менее, а наверное больше 70-ти миллионов десятин земли, принадлежащих самым крупным помещикам. Число этих крупных помещиков не доходит до 30 тысяч.

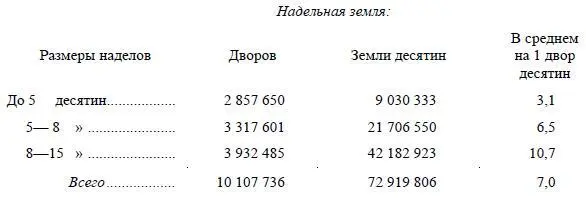

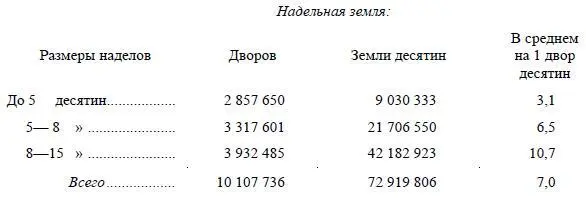

Возьмем теперь землевладение крестьян. По данным правительственной статистики, у крестьян с наименьшими наделами имелось надельной земли:

Итак, десять миллионов крестьянских семей – из всего числа около 13 миллионов – имеют 73 миллиона десятин земли. В среднем на двор приходится по семи десятин. Сюда надо прибавить мелкие частновладельческие имения: владельцев, имеющих до 10 десятин, считают 409 864, а земли у них 1 625 226 десятин, т. е. менее, чем по четыре десятины на двор. Следовательно, мы получаем около десяти с половиной миллионов крестьянских семей с 75 миллионами десятин земли.

Теперь мы можем свести вместе эти основные данные, которые очень часто забывают или представляют неверно при рассуждениях о крестьянском вопросе:

Крупное помещичье землевладение: 30 тысяч владельцев – 70 миллионов дес. земли.

Мелкое крестьянское землевладение: десять с половиной миллионов владельцев – 75 миллионов дес. земли.

Разумеется, это – валовые данные. Для более подробного изучения положения крестьян и значения крупных имений следует брать данные по различным областям или районам, даже иногда по отдельным губерниям. Но экономисты и правительственного, и либерального, и даже отчасти народнического лагеря очень часто затемняют суть вопроса о земле именно посредством ссылок на отдельные области или на отдельные частные стороны вопроса. Чтобы уяснить себе коренное значение вопроса о земле и о положении крестьян, надо не упускать из виду приведенных основных данных и не дозволять, чтобы основное затемнялось частностями.

Примеры таких затемнений мы приведем в следующей статье [28]. Теперь же подведем первый основной итог. Земля в Европейской России распределяется так, что крупнейшие помещики, имеющие свыше 500 дес, владеют 70-ю миллионами десятин, причем число этих помещиков не достигает и 30-ти тысяч.

Громадное же большинство крестьян, именно десять с половиной миллионов семей, из всего числа 13-ти миллионов крестьянских семей, имеют 75 миллионов десятин земли.

Средний размер крупнейшего помещичьего имения – 2200 десятин. Средний размер мелкого крестьянского участка – семь десятин.

Если бы земли тридцати тысяч крупнейших владельцев перешли к десяти миллионам крестьянских дворов, то землевладение этих дворов почти удвоилось бы.

Какие отношения по хозяйству между помещиками и крестьянами вытекают из такого распределения земли, об этом в следующий раз.

«Невская Звезда» № 3, 6 мая 1912 г. Подпись: Ρ. Силин

Печатается по тексту газеты «Невская Звезда»

Трудовики и рабочая демократия

Избирательная кампания по выборам в IV Думу внесла небольшое оживление и повысила интерес к политическим вопросам. Широкое движение, вызванное ленскими событиями, сделало это оживление серьезным, этот интерес особенно насущным. Более, чем когда-либо, теперь уместно обсуждение вопроса об отношении трудовиков, т. е. крестьянской демократии, к рабочей демократии.

Г-н В. Водовозов в статье «Трудовая группа и рабочая партия» (№ 17 «Запросов Жизни») излагает точку зрения на этот вопрос трудовиков, отвечая на мои статьи в «Звезде»: «Либерализм и демократия» [29]. Спор касается самой сути двух политических направлений, выражающих интересы девяти десятых населения России. Поэтому внимательнейшим образом отнестись к предмету спора обязательно для всякого демократа.

Рабочая демократия стоит на точке зрения классовой борьбы. Наемные рабочие составляют определенный класс в современном обществе. Положение этого класса коренным образом отличается от положения класса мелких хозяйчиков, крестьян. Поэтому не может быть и речи об их объединении в одной партии.

У рабочих цель – уничтожение наемного рабства путем устранения господства буржуазии. У крестьян – демократические требования, способные уничтожить крепостничество, во всех его социальных основах и проявлениях, но не способные даже затронуть господство буржуазии.

Общие у тех и других задачи сближают в России в данную эпоху демократию крестьянскую и рабочую, которые не могут идти иначе, как врозь, но могут – и должны в интересах успеха – совместно действовать против всего, противоречащего демократизму. Если эта совместность или общность действия не будет осуществлена, если крестьянская демократия не избавится от опеки либералов (кадетов), то не может быть и речи о серьезных демократических преобразованиях России.

Читать дальше