Комический хор эмигрантов. Петроград, 1923

Публика рабочих клубов зло и радостно потешалась над «господами».

Однако как ни тужилась советская пропаганда, выставляя эмигрантов в неприглядном свете, на деле они в массе своей сумели найти свое место под солнцем и стали не просто изгнанниками, а хранителями культуры потерянной России. В Париже, Берлине, Лондоне и Нью-Йорке они продолжали творить, создавать романы, писать картины и записывать песни уже без оглядки на большевистскую цензуру.

Потаенными тропами, диппочтой, в гастрольном багаже артистов, в тайниках, обустроенных на кораблях загранплавания, пластинки с этими записями попадали в СССР.

В постановке московского Мюзик-холла под названием «Букет моей бабушки» (1931) и в первых спектаклях кукольного театра Сергея Образцова непременно возникают то карикатурный «печальный Пьеро» Вертинский, то «исполнительница песенок настроения» Иза Кремер, а то и осмеянный Маяковским «Господин народный артист» Ф. И. Шаляпин. Но, как ни странно, такие пьесы быстро снимаются с репертуара. Зрители отчего-то хлопают героям пародий громче, чем положительным советским персонажам.

Оказывается, песни бывших кумиров императорских подмостков даже в гротескной подаче остаются интересными и востребованными. Запретный плод манил и вызывал интерес под любым соусом.

Чиновники цензурного ведомства внимательно следили за происходящим.

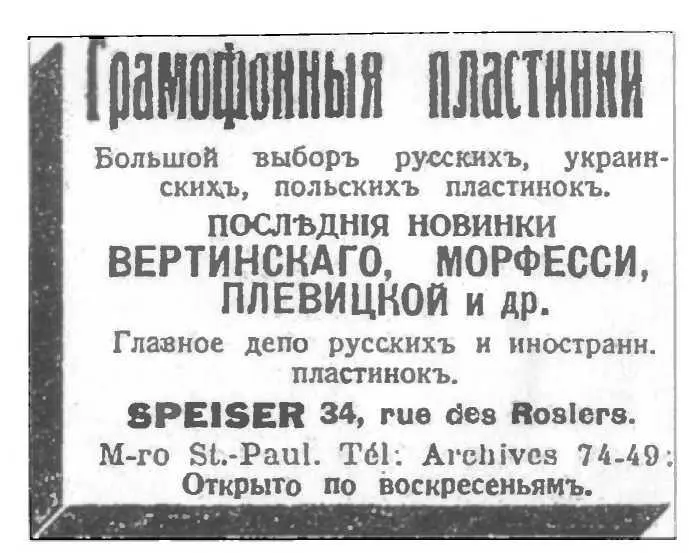

Сфера деятельности Главреперткома постоянно расширялась. В 1924 году была создана особая «Коллегия по контролю граммофонного репертуара», выпускавшая «Списки граммофонных пластинок, подлежащих изъятию из продажи» и «Списки грампластинок, запрещенных к ввозу в СССР».

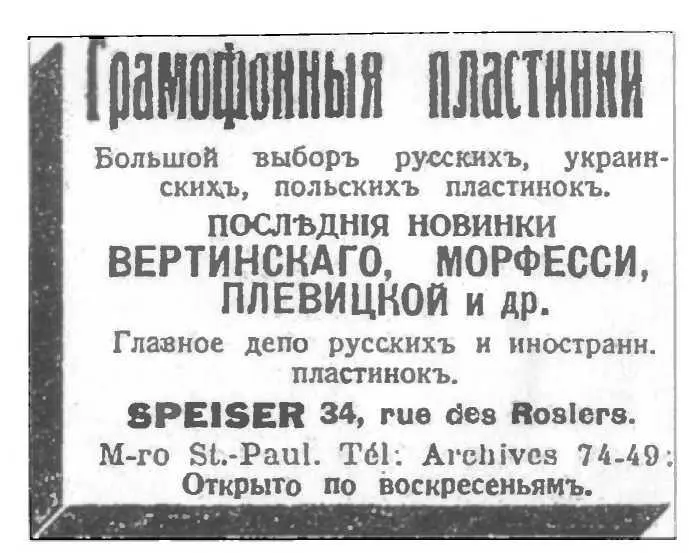

Реклама о продаже эмигрантских пластинок. Париж, 1930

Вот несколько выдержек из первого списка 1925 года:

«Выхожу один я на дорогу…» (слова М. Ю. Лермонтова) — романс мистический.

«Пара гнедых…» (слова А. Н. Апухтина) — воспроизводит затхлый быт прошлого с его отношением к женщине, как орудию наслаждения».

Народные песни «Возле реченьки, «Вечер поздно из лесочка», «Как-то осенью…» запретили как «песни крепостнического характера».

Далее в документе говорилось:

«Безусловному запрещению к исполнению и подлежат конфискации через органы Политконтроля ОГПУ: а) пластинки монархического, патриотического, империалистического содержания; б) порнографические; в) оскорбляющие достоинство женщины; г) содержащие барское и пренебрежительное отношение к мужику и т. д.»

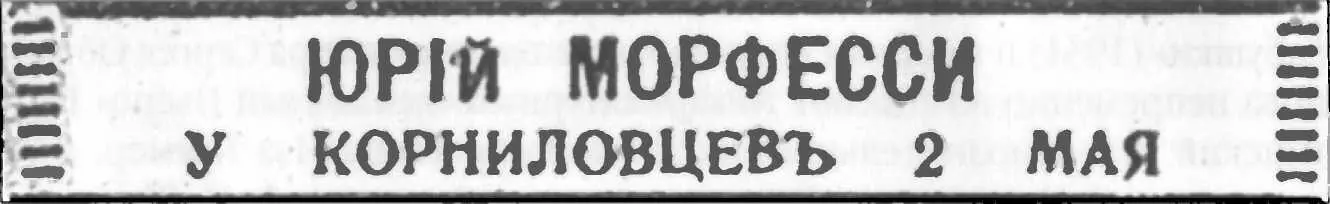

Предписывалось изымать все записи Плевицкой по той причине, что «все напетое ею не представляет художественной ценности, сама она в свое время была выдвинута в знаменитости и разрекламирована монархистами, а деятельность ее в эмиграции носит явно черносотенный характер», а также романсы Михаила Вавича, Юрия Морфесси, куплеты Станислава Сарматова и Павла Троицкого…

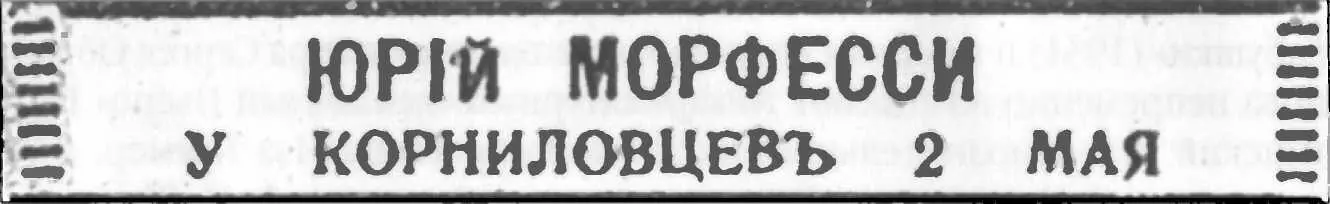

Анонс из газеты «Возрождение». Париж, 1931. Свои выступления Ю. Морфесси начинал с «Марша корниловского полка»:

Пусть вокруг одно глумленье,

Клевета и гнет

Нас, корниловцев, презренье

Черни не убьет.

Верим мы: близка развязка

С чарами врага,

Упадет с очей повязка у России, да!

Вперед, на бой, вперед на бой, открытый бой…

Как заметила поэтесса из первой волны изгнанников «харбинская Цветаева» Марианна Колосова:

…В стране, где царствовал Ленин,

Было трудно песням звенеть.

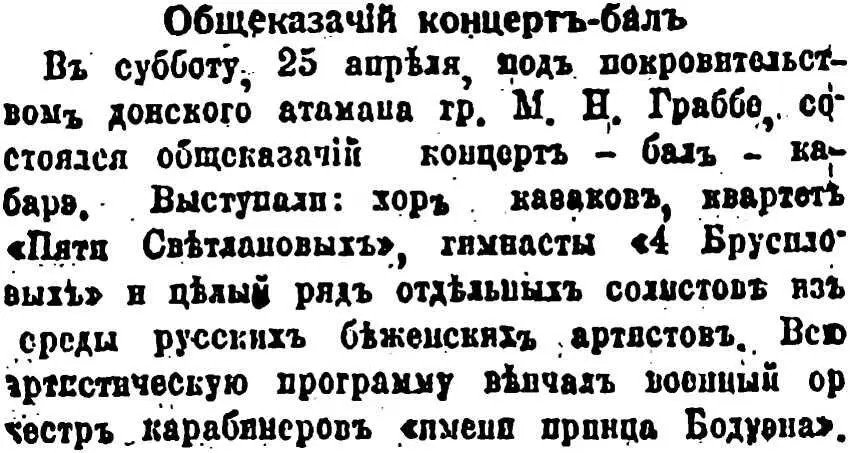

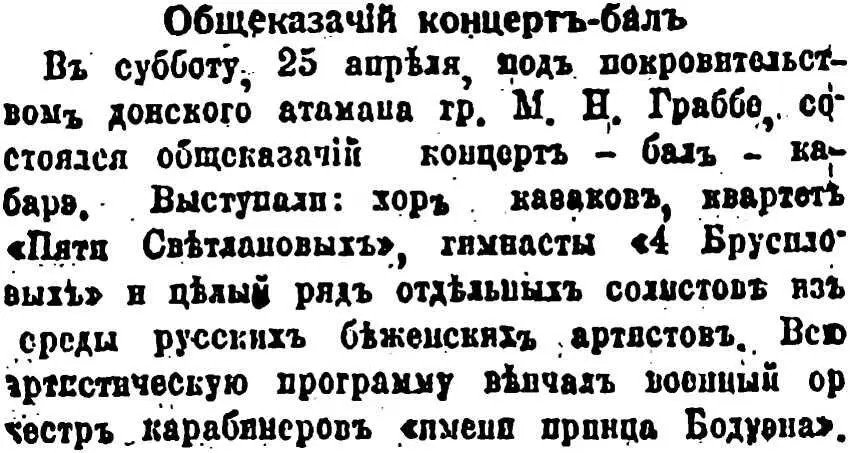

Заметка из эмигратской газеты «Возрождение». Париж; 1936

До войны в СССР каждый эмигрант считался врагом. Все созданные бывшими соотечественниками объединения, будь то «Союз инвалидов» или профсоюз русских шоферов такси, не говоря уже о каком-нибудь «Союзе казаков» в официальных бумагах именовались не иначе как «военно-фашистскими организациями», чья деятельность направлена на подрыв, диверсии, свержение… Таким образом, любая активность «недобитых белогвардейцев» в глазах советских властей априори выглядела опасной и деструктивной.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу