И еще одна группа с Харашем состоялась, правда, между ними прошло почти 10 лет (но он вспомнил свое старое обещание). Про нее я помню гораздо меньше. Шла зима 1987 года, опять было кошмарно холодно (под 30), мы приходили с мороза в ДК «Каучук». Это было после приезда в Москву Карла Роджерса, основателя движения Т-групп. Хараш был участником группы, которую проводил Роджерс, и после этого кардинально изменил свой способ ведения групп. Участников стало больше (нас было под 30 человек), упражнения исчезли совсем. При всем том это была очень насыщенная группа, и думаю, что, как и в первой, ее динамика раскручивалась в основном благодаря личности ведущего. Впрочем, мне она дала меньше, чем та, первая. Думаю, потому что я была уже во многом другой…

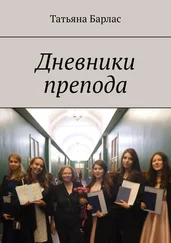

Мой рассказ затянулся больше, чем я рассчитывала. Оказывается, нельзя просто рассказать о группе и о Хараше, не объяснив и то, и другое, и третье. Пора закругляться, и надо сказать пару слов о фото.

Контекст, в котором сделана фотография, я не помню, могу только сказать определенно, что это была не группа, а общее для всей школы мероприятие. Слева направо: Надя, четвертый курс, я, Хараш, Леночка, первый курс, участница группы, Алена, четвертый курс, участница группы, Саша, моя однокурсница (третий курс), Элла, четвертый курс, участница группы. Любопытно, что все четыре девушки – участницы группы – в кадре, трое мужчин остались «за кадром».

Мне в жизни везло на Учителей. И если из затурканной отличницы хоть что-то в жизни получилось, то благодаря тому, что внес в это свою немаленькую лепту и Хараш. А последний урок я получила после его смерти, просматривая материалы о нем в Сети. Маленькая девочка (хоть и студентка МГУ) в 1978 году страдала от одиночества и непринятости, она не оценила бы эти слова, хотя они довольно точно объясняют творившееся со мной в то время. Зато сейчас я их оценила…

Человек, который жалуется на одиночество, невольно грешит на словах против истины, ибо пользуется словом «одиночество» для того, чтобы поделиться ощущением неподтвержденности своего бытия. Если бы он постарался найти точное слово для обозначения причины своих тревог и депрессий, то это было бы вовсе не «одиночество», а оставленность, забытость, покинутость, незамеченность, невнимание – иначе говоря, неподтвержденность. Но это – совсем другое дело. Ибо одиночество – наше естественное состояние.

Человек, назвавший себя одиноким, достоин не сострадания, а белой зависти сорадования, ибо это значит, что он пришел к осознанию реальности своего бытия и обрел безграничный простор для созревания и развития.

Спасибо, Адольф Ульянович!

Написано для форума примерно в 2007 году.

У нее даже имя было удивительное – я никогда такого не слышала. Статная старуха работала на кафедре психиатрии (на территории которой находилась наша лаборатория, формально от этой кафедры независимая) на незавидной должности лаборантки и иногда приходила к нам уточнять расписание лекций моего шефа.

В замкнутом кругу больницы (а кафедра базировалась в психиатрической больнице), где преобладают женщины, причем медсестры и санитарки, а не научные работники, вся подноготная известна. Тем более про такого примечательного человека, как Мениха Исааковна. Так что ее историю я в общих чертах знала.

Она была дочкой выдающегося психолога послереволюционных лет: в университете я проходила психотехника Исаака Шпильрейна. В 30-е отец был репрессирован, она – студентка – тоже. Я думала, что она была в лагерях, Интернет утверждает, что только выслана. Я полагала, что она так и осталась без высшего образования и именно поэтому работала лаборанткой, но Интернет опять же уверяет, что нет, корочки были, получены в ссылке, в Самарканде. Почему же она осталась на столь низкой должности? Ведь ум был блестящий, образованность – великолепная (и говорили об этом, и из мимолетных разговоров это было очевидно). То, что я думаю, то ли из смутных воспоминаний, то ли из разговоров, относящихся не к ней. Но другой версии в голову не идет. Так вот, эта причина – въевшийся в подкорку страх, желание остаться незаметной в тихом и спокойном месте. В общем, результат поломанности колесами истории…

Занималась она все-таки больше не лаборантскими обязанностями, а переводами (блестяще знала несколько языков). И было в ее облике столько спокойного благородства, достоинства и уважения к собеседнику, что, пару раз столкнувшись с ней шапочно, я прониклась к ней глубоким уважением с оттенком даже какого-то преклонения.

Читать дальше