Примерно до середины XI века угроза феодальной раздробленности на Руси успешно преодолевалась тем, что братьям-княжичам удавалось достаточно быстро – обманом, засадами, внезапным воинским набегом – расправляться друг с другом. То есть из всех братьев, претендентов на великокняжеский стол, быстро оставался один. Так или иначе, государственная централизация счастливо возвращалась. Так произошло и после смерти Святослава, когда сын его Олег погиб во время боя своего отряда с дружиной брата Ярополка, а самого Ярополка после нескольких месяцев противостояния умертвил Владимир, заманив брата на переговоры. Таким образом, Русская земля снова оказалась под рукой одного правителя.

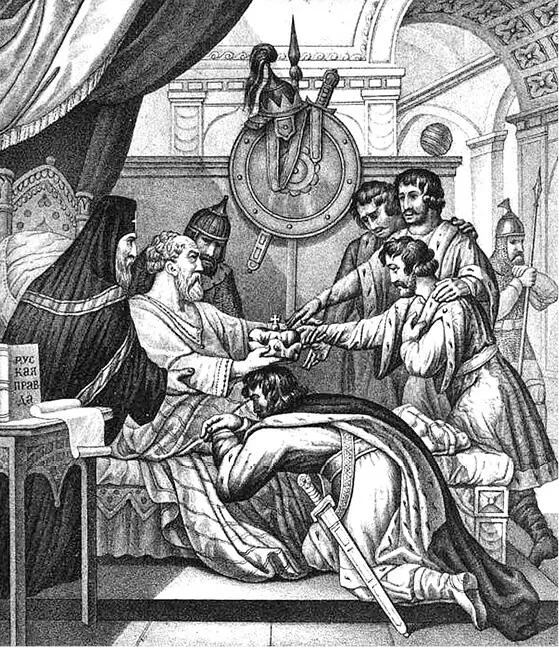

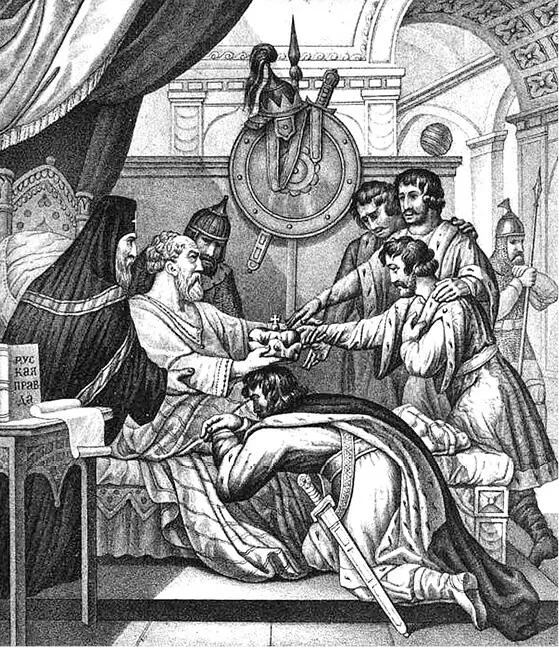

Наставление Ярослава сыновьям. 1054 г. Литография Б.А. Чорикова. 1836 г.

Но что касается детей самого Владимира Красное Солнышко, у которого было уже 13 сыновей, то каждому из них с каким-то маниакальным упорством (будто уже неясно, чем все это кончается!) были предоставлены лучшие уделы земли Русской.

Двое из них, даже при жизни отца, отказались платить ему положенный «урок» (налог удела в «федеральный центр»), это были Ярослав, князь новгородский, и Святополк, князь туровский. (Примечательно, что Ярослав отказался платить дань Киеву из Новгорода, заявив себя образцовым «сепаратистом», но, как только он захватил власть в Киеве, тут же выказал себя «державником».) После смерти Владимира разгорелась уже настоящая междоусобная война его сыновей за великокняжеский престол, длившаяся четыре года! И это было вполне предсказуемо – у каждого из «наместников» была своя дружина, свой источник дохода с «уроков» в его княжеском уделе и соответственно – свое личное представление о собственных обязанностях и правах по отношению к братьям и государству в целом.

После гибели в междоусобиях большинства братьев (некоторые умерли еще при жизни отца Владимира) Русь была разделена между Ярославом Мудрым и Мстиславом Тмутараканским. Но через пять лет они снова начали воевать с переменным успехом. В результате случайной гибели на охоте Мстислава, не оставившего детей, вся власть над Русской землей чудесным образом снова сосредоточилась в одних руках – именно у Ярослава Мудрого.

Казалось бы, Ярослав мог неоднократно в течение собственной жизни убедиться в порочности системы назначения наместниками сыновей, которая оборачивалась в итоге дроблением единой Руси на «маленькие, но гордые» княжьи уделы. То есть образовывались этакие недогосударства , только формально зависимые от «федерального центра», стола великого князя в Киеве. Да, эти княжества были еще в состоянии организовать какой-либо совместный поход-набег на того или иного соседа Руси (хотя половина из этих походов уже заканчивалась неудачно), но были совершенно не в состоянии поодиночке противостоять сильному агрессору. Тем не менее великий князь Ярослав, которому с огромным трудом удалось самому остаться во главе единой Руси (по некоторым источникам, он даже назывался кесарем, то есть императором), словно загипнотизированный сложившейся за два поколения практикой, продолжает назначать сыновей наместникамилучших городов и территорий. Результат не замедлил сказаться.

Фундамент внутренней политики

А что же внутреннее устройство подвластных земель? Занимались ли вопросами внутренней жизни страны великие князья и их наместники? Или только ходили воинскими походами на соседей (а потом и друг на друга), а саму Русскую землю рассматривали как завоеванную территорию? К сожалению, мы должны констатировать, преимущественно это было именно так.

Впрочем, «первых ласточек» осмысленной внутренней политики мы замечаем уже при княгине Ольге. Чтобы подробнее коснуться этой темы, вернемся на столетие назад.

Княгиня Ольга (ок. 920–969), вдова князя Игоря, сына Рюрика, впервые на Руси упорядочивает налоговые сборы. К этому ее подводит сама жизнь, а точнее – насильственная смерть ее мужа князя Игоря Рюриковича в 945 году. По всей видимости, до этого варяжские князья собирали подати совсем просто – сами ездили с дружиной по подвластной территории и «на глазок» отмеривали подать в свою пользу. Конечно, изначально, в новгородских землях, приглашенный Рюрик и его дружина были поставлены на довольствие, размер которого был оговорен заранее. Кроме того, точно известно, что впоследствии Вещий Олег, освобождая радимичей и северян от хазар, установил совершенно определенную подать на этих окраинных землях. Отсюда – естественный вывод, что уж у себя-то в Киеве все сборы были фиксированными. Также известно, что Олег, переместившись в Киев, «обложил данью» Новгород. То есть уже в первом поколении «призванных варягов» Новгородчина (включая Изборск, Старую Ладогу и другие городища) из государственного центра превращается в провинцию государства Рюриковичей, которое при Олеге становится уже как минимум вчетверо больше, чем при Рюрике. Если при Рюрике Новгород на равных заключал договор с «варяжской» династией, то при Олеге уже платит ей некую «дань».

Читать дальше

![Сергей Садов - Ледяная принцесса. Цена власти [litres]](/books/422637/sergej-sadov-ledyanaya-princessa-cena-vlasti-litre-thumb.webp)

![Сергей Садов - Ледяная Принцесса. Путь власти [litres]](/books/429157/sergej-sadov-ledyanaya-princessa-put-vlasti-litre-thumb.webp)