Многие «демократы первой волны», участники событий 91–93-го и последующих годов в критическом плане пересмотрели свое отношение к событиям тех дней, пытаются в какой-то мере вывести себя из-под удара, отворачиваются от режима «реформаторов», за исключением разве что придворных, таких как Э. Бурбулис, С. Филатов, А. Чубайс, С. Шахрай и иже с ними, которым отступать уже некуда. Это и понятно. У каждого есть семьи, дети, внуки. И не очень хотелось бы, чтобы черное пятно развальщиков Великой державы – Советского Союза – ложилось на их род. А то, что оно уже лежит, не вызывает сомнения.

В книге на фактическом материале я старался показать эволюцию этих «демократов», их временное виляние. Но, как говорится, «из песни слов не выкинешь».

Раздел I. От перестройки к катастрофе

Люблю отчизну я, но странною любовью!

М.Ю. Лермонтов. «Родина»

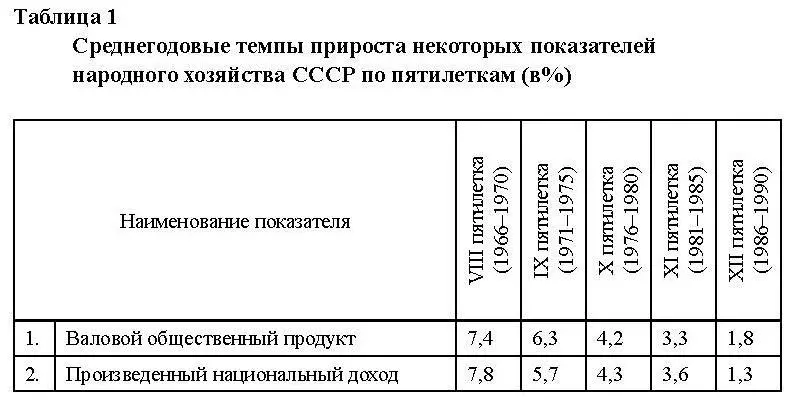

Советская экономика к 1985 г. исчерпала возможности экстенсивного развития и встала перед необходимостью перейти на интенсивный его путь. Общество столкнулось с новыми, неизвестными ранее проблемами: значительно снизилось качество социально-экономического роста, обострились диспропорции в производстве, более выпукло давали о себе знать антиобщественные явления. Это признают все аналитики независимо от различий их политических взглядов.

Советская экономика, не использовавшая возможности интенсификации за счет ускоренной реализации достижений научно-технической революции, структурной перестройки, внедрения новейшей техники и технологии, изменения организации труда и включения реальных трудовых стимулов, неуклонно двигалась к кризису.

Неповоротливая махина излишне зацентрализованной командно-управляемой экономики перемалывала миллиардные капиталовложения, не всегда обеспечивая должную отдачу.

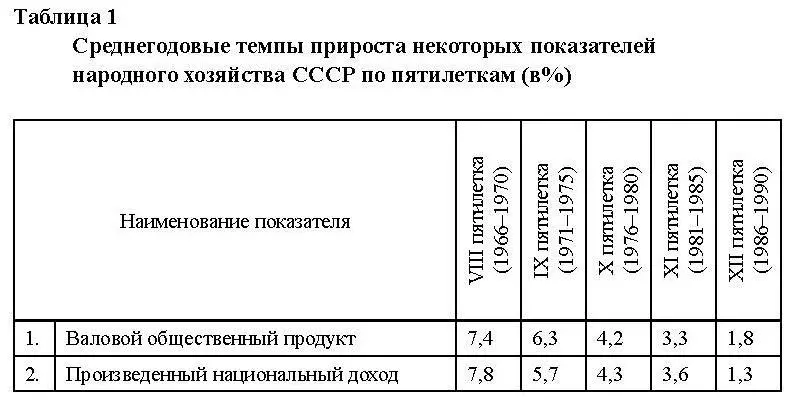

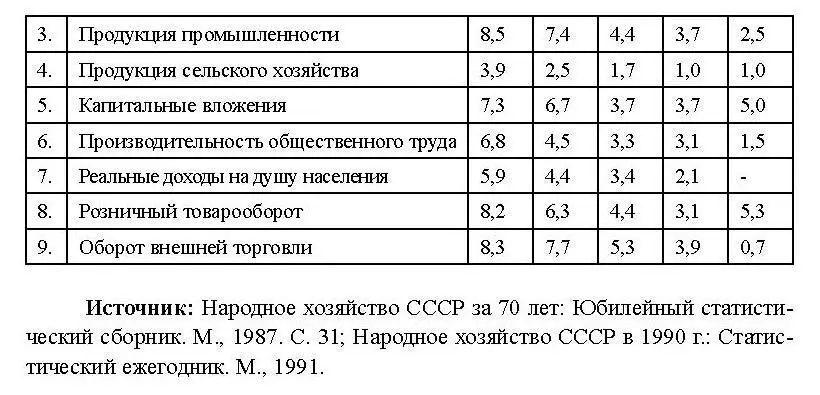

При достаточно высоких темпах роста основных показателей в СССР за последний 20-летний период имела место тенденция их ухудшения. Правда, следует подчеркнуть, что это было лишь снижение темпов роста в известной степени закономерное, поскольку по мере роста объема производства «вес» одного процента прироста становится более «значительным». Но падения экономики не было и стагнацией и топтанием на месте назвать это еще нельзя. Этот процесс был лишь отражением настоятельной необходимости структурной реорганизации производства, рассчитанной на интенсивное развитие новых отраслей и подотраслей. Промедление в этом деле неизбежно вынуждало экономику «перемалывать» ресурсы во имя поставок устаревшей, не пользующейся спросом продукции и предвещало будущий кризис.

В социальной сфере в этот период стали накапливаться противоречия, становясь тормозом развития экономики. Хотя всюду провозглашался лозунг «Все для блага человека!», на деле в стране господствовали технократические подходы и остаточный принцип выделения средств и ресурсов в социальную сферу.

Нарастала трудовая апатия. Многочисленные трудовые почины и разные формы социалистического соревнования при отсутствии стимулов превращались в кратковременные кампании и показуху к очередному юбилею. Уравниловка и «выводиловка» в оплате труда побуждали (или вынуждали) людей искать дополнительные заработки или доходы. Отсюда всевозможные «левые» приработки, хищения на производстве и т. п. Произошла деформация самого феномена социальной справедливости, которая все более становилась не движущей силой экономического и социального роста, а его тормозом.

Недовольство людей вызывали очереди в магазинах и отсутствие разнообразного ассортимента продовольственных и промышленных товаров (дефицит), низкое качество отечественных товаров побуждало к погоне за импортными, что порождало спекуляцию. Росли не обеспеченные товарами и услугами денежные сбережения населения в сберкассах, что рассматривалось властями как показатель роста жизненного уровня советских людей. Вызывала нарекания работа транспорта, низкая эффективность бесплатного медицинского обслуживания, качество услуг. Молодые и образованные работники были недовольны своим медленным социальным и профессиональным продвижением.

Читать дальше