Разумеется, всё это касалось и чванливой и кичливой научной элиты – столичных академиков и профессоров, приват-доцентов. Тем паче, что большую их часть, пожилых профессиональных математиков Москвы, осенью 1941 года отправили в эвакуацию в Среднюю Азию, на Волгу и на Урал – в глубокий тыл понимай, и, наконец, заставили там спуститься с небес и поработать на Оборонку и Космос, на ту же Атомную программу. На отрасли, от которых напрямую зависела судьба окружённой врагами страны – настоящая и будущая. Правительству, повторим, тогда это было легко и просто сделать – заставить. Из-за войны оно перестало финансировать пустопорожние гражданские идеи и проекты – и всё. Кормило и поило, и заботилось только о тех учёных, от кого были конкретные толк и польза, кто был завязан на производство и давал практический результат. До остальных – иждивенцев и фантазёров-мечтателей – никому тогда дела не было: пусть-де выживают самостоятельно; и пусть умерять свой гонор и менторский пыл…

Но уже летом и осенью 1943 года, после победоносного Курского сражения, определившего, в целом, положительный исход войны, большинство академических и образовательных институтов, и МГУ имени Ломоносова – в их числе, вернули опять в Москву, на привычное место. Контроль над их деятельностью со стороны партии и правительства стал потихоньку слабнуть по мере приближения советских войск к логовищу нацизма и нарастания всеобщего праздника. Да и у руководства страны были дела поважней, чем следить за строптивыми и хитро-мудрыми учёными-теоретиками: чем все они там у себя занимаются, сколько вообще их численно, и надобно ли стране столько.

И чего удивляться поэтому, что по окончании ВОВ большинство математиков МИАНа (Математический институт имени В.А.Стеклова АН СССР) и МГУ опять пожелали запрыгнуть на облака – переквалифицироваться в ранг жрецов-небожителей. Что было им во всех отношениях здор ово, выгодно и престижно – в гениях всю жизнь ходить и самих себя превозносить, славить и холить. И при этом в ус не дуть, на всех свысока посматривать – и посмеиваться.

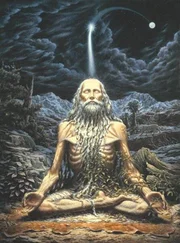

Они дружно начали придумывать опять головоломные задачи, чем занимались и до войны, и потом, не торопясь никуда, чопорно и солидно их решать в тиши кабинетной. И потом обсуждать те решения на конгрессах, симпозиумах и конференциях – зарубежных, республиканских и общесоюзных, – регулярных сборищах по обмену опытом, понимай, или тусовках, которые им, представителям научного сообщества, интеллектуальной элите, богеме, с лихвой оплачивало государство, включая сюда проезд, питание и комфортную жизнь в гостиницах; да ещё и карманное бабло государство выделяло всенепременно, чтобы в ресторанах с шиком сидеть и шлюшек по вечерам водить – для полного раскрепощения, отдохновения и комфорта… Поди плохо, да! Кучеряво, масляно и шоколадно! А уж привольно-то как! Ни планов тебе, ни отчётов, ни строгих комиссий из министерств и парткомов, и выговоров за плохую работу, ни многочасового рабочего графика и жёсткой дисциплины труда, наконец, – чем рафинированных столичных учёных прямо-таки задрали-задёргали в эвакуации. В фундаментальной науке, или теоретической, “чистой”, академической, ничего этого и в помине нет. Там ты сам себе назначаешь планы и выбираешь цели – именно так! – больше-то всё равно некому! А потом хочешь работать – работаешь. Не хочешь – так сидишь: медитируешь и в носу ковыряешься, умника из себя корчишь, набираешься мыслей и сил. Денежки каждый месяц тебе ведь всё равно капают 5-го и 20-го. Неплохие, надо признаться, деньги, а по тем голодным и холодным временам они и вовсе были огромные. Оклад профессора МГУ, для справки, в лихое послевоенное время был в 10-15 раз больше оклада квалифицированного рабочего. И это не считая доходов от публикаций статей, монографий и книг, регулярного совместительства и огромных Сталинских премий.

Так вот, сначала советские высоколобые и яйце-головые математики-чистоплюи, вслед за мiровыми, азартно решали проблему Ферма (ныне, слава Богу, уже решённую Уайлсом, что оставило современных молодых математиков без куска хлеба и без забав) и теорему Абеля (о неразрешимости общего уравнения пятой степени в радикалах). Следом шли гипотеза Кеплера, “задача о четырёх кубах”, “проблема четырёх красок” и “проблема близнецов” (среди множества простых чисел, как известно, существуют соседние, разность которых равна 2: например 5 и 7, 11 и 13, 17 и 19, 29 и 31, и т.д.; так вот, суть проблемы: конечно ли число таких “пар-близнецов”, или же без-конечно?).

Читать дальше