Впрочем, эта средневековая хронология тоже не соответствует действительности, будучи все еще излишне растянутой во времени. Однако здесь мы изложим эту промежуточную версию, поскольку она тоже представляет научный интерес. Она сильно отличается от скалигеровской версии, будучи намного короче ее.

Отметим, что эта средневековая хронология идеально соответствует хронологии равноденствий Матфея Властаря (см. выше).

Такое согласование вряд ли можно рассматривать как случайное. Похоже, перед нами не набор бессодержательных формальных расчетов, построенных на ошибках и домыслах «малограмотных средневековых переписчиков», а следы полустертой старой хронологической традиции, вытесненной в XVI–XVII веках версией Скалигера. Тем не менее, эта старая традиция (поскольку она прекрасно согласуется с современными математическими расчетами) гораздо более близка к истине, чем привычная сегодня скалигеровская. Хотя, как мы уже сказали, и она тоже должна быть укорочена на несколько сотен лет.

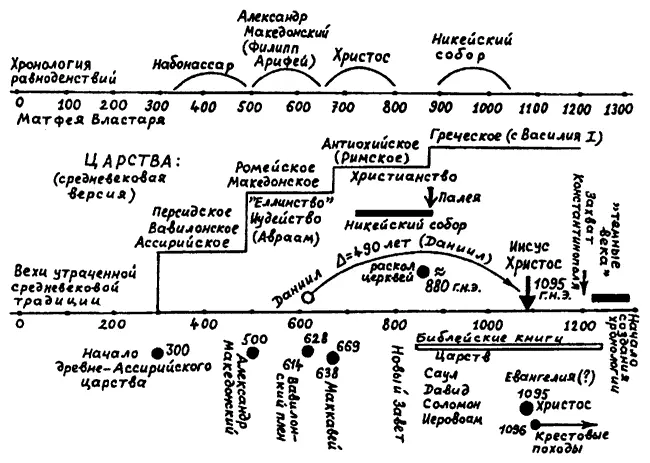

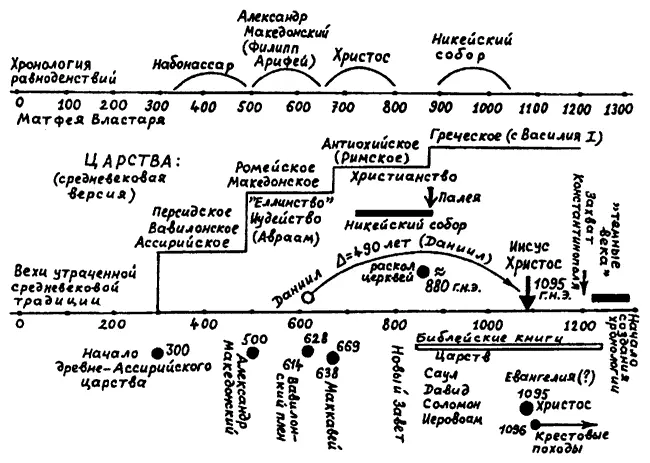

Полученную хронологию мы изобразили наглядно на рис. 37, отметив на нем перечисленные выше хронологические вехи в виде точек или временных промежутков. На верхней оси для сравнения приведена хронология равноденствий Матфея Властаря (в ее «полностью исправленном» виде). Согласование — идеальное.

Рис. 37. Частично исправленная хронология средневековых летописцев. Она уже существенно короче скалигеровской искусственно растянутой версии. И, тем не менее, она еще далека от реальности и нуждается в дальнейшем сокращении.

Сделаем несколько замечаний по поводу построенной «промежуточной хронологии» (рис. 37).

1) Согласно «промежуточной хронологии», более или менее насыщенная история Израильского царства (то есть Византии) начинается с VII века н. э. В связи с этим отметим, что в традиционной скалигеровской версии VII век является переломной эпохой в истории Византии. Именно в это время якобы произошел резкий разрыв всей религиозной, культурной и хозяйственной традиции.

VII век — конец господства античной культуры как духовной основы жизни византийского общества.

Для VII–VIII веков характерен упадок строительства вообще и тем более нового.

В VII–VIII веках античное наследие перестает переписываться.

В VI веке еще существовала вся система городской духовной жизни. Источники же VIII–IX веков говорят лишь о сохранившихся кое-где «одиночках»: опытном педагоге и его школе; человеке, славящемся искусством красноречия; известном враче или ученом. Высшее образование как достаточно широко распространенная система не сохранилось даже в Константинополе, и, очевидно, не только светское. Даже патриаршая школа, своего рода духовная академия при храме Святой Софии, прекратила свое существование.

С VII века ушли в прошлое и оплачиваемые «частные» переписчики. Этот труд стал (? — а может быть, был изначально — Авт. ) уделом монахов.

В VIII–IX веках вера приобретает исключительно большое значение в общественной жизни Византии. Византиец этого времени мало знал об античном прошлом, ему была неведома гордость римским наследием (может, еще не было наследия? — Авт. ).

Гипотеза: этот разрыв появился ввиду того, что в скалигеровской версии хронологии перед началом реальной истории Византии в VII веке н. э. вставлен мифический «античный» отрезок (который на самом деле является отражением истории крестоносных государств на землях Византии XII–XIV веков). В восстановленной нами старой хронологической традиции этого разрыва нет.

2) Согласно рис. 36, библейская хроника (1–3 Царств, 1–2 Паралипоменон) изображает события IX–XIV веков. В хронологической последовательности она должна была бы завершать канон. Возможно, этим объясняется то обстоятельство, что рукописные списки Ветхого Завета XIII–XVII веков, как правило, не включают в себя исторических книг Царств и Паралипоменон.

3) Пожалуй, самой непривычной (в наше время) особенностью построенной хронологии является то, что возникновение христианской церкви и учения отнесено в ней к более раннему времени, чем сами события земной жизни Христа. По-видимому, это переворачивает очень многие из устоявшихся в XVII–XX веках представлений о нашей истории. Тем не менее, до сих пор сохранились некоторые следы именно такого восприятия церковной истории, что христианская церковь (с храмами, богослужением, епископами и церковной иерархией, христианскими праздниками) уже существовала ко времени пришествия Христа, которого она ожидала.

Читать дальше