Корчагин, несмотря на заслуги и авторитет, увольняется из ЦВММ, его просьба оставить его в ЦВММ на должности рядового научного сотрудника не удовлетворяется. Но и «те» «сильные морские ветры» не смогли загнать на мель столь значимую для истории ЦВММ фигуру, как Евгений Николаевич Корчагин, и его в качестве «поощрительного приза» назначают директором музея «Исаакиевский собор».

Дата смерти Евгения Николаевича нам неизвестна. В ЦВММ не принято почитать выдающихся музейных деятелей прошедших времен. Где доска почета в ЦВММ? Мы ее, как и большинство посетителей музея, тоже не видели. Нет в музее и традиции посещать могилы сотрудников, внесших значительный вклад в развитие музея, а ведь традиция такая была… После интенсивных зарубежных «гастролей» времен Корчагина музей в «зарубежные экспозиции» выезжал не более пяти раз. Может быть достоин Евгений Николаевич, чтобы мы проведали его место захоронения.

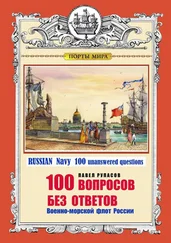

Петропавловская крепость, г. Санкт — Петербург.

Вопрос: почему доска почета ЦВММ не размещена на видном, для всех посетителей музея обозримом месте? Почему и Красное Знамя, которым награжден ЦВММ, не хранится по армейским традициям на виду у сотрудников и посетителей под стеклянным колпаком, и где оно хранится?

За ограниченностью места в нашем альманахе скажем об Огородникове, что он скрупулезно пересчитал для нас все что осталось в музее к моменту его вторичного воссоздания в 1867 году после расформирования в 1827-м. Мы только благодаря Степану Фёдоровичу знаем, что из всех реликвий в Адмиралтейских верфях сохранился «запыленный штандарт Петра Великого за шкафом и модель, собственноручно изготовленная Петром Великим, простоявшая почти сорок лет забвения Россией своего Морского музея на подоконнике без футляра /по памяти/ до 1866 года». Повторимся, — распоряжение, отданное Адмиралтейским Департаментом — сыскать еще моделей кораблей и старых чертежей по верфям разных городов Российской империи — ни к чему не привело. Обнаружилось, что моделей и старых чертежей нет ни в Соломбальских верфях (Архангельск), ни в Астраханских, ни во всех других.

Далее Огородников скрупулезно не поленился пересчитать для нас — нынешних его потомков — два «пополнения» музея с момента его возрождения в 1867 г. и наглядно демонстрирует «прилив поступления предметов в музей», приводя для нынешнего и всех предыдущих читателей «… перечень предметов в порядке поступления по годам». Таким образом, читая «Огородникова», мы узнаем, какие предметы поступают в музей с момента его второго возрождения в 1867 году, а затем в 1868-м. И так по порядку до 1908 года включительно. Огородников назвал для нас (!) каждый из пяти тысяч поступивших предметов, описал происхождение каждого предмета — кто подарил или из какого учреждения предмет поступил, или «приобретено покупкою» и у кого… Современным языком выражаясь он нам составил ТЭП (Тематико-экспозиционный план всего музея). Ничего подобного с тех пор о музее прочитать невозможно.

И места, оказывается, в книге журнального размера для этого надобно немного, а именно — девяносто шесть листов.

Такого отношения к предметам, их происхождению, к дарителям и проч. уже с тех пор не было. С 1917 года все было «идеологизировано», с 1991 года «деидеологизировано», путеводители выходили и выходят, а «Огородников» остается «единственной» толковой книгой. Что мы потеряли? Когда это произошло? И почему «это» не вернулось даже к временам постперестроечным, по-нашему в этой книге — «временам Е. Н. Корчагина»?

По поводу размышлений на этот счет мы отсылаем читателя к статье Рупасова П. Г. «Книги о ЧФ. Попытка антологии…» [Рупасов, 2008], воспроизведенной в настоящей книге.

В «Попытке антологии книг о Черноморском флоте…» на примере 9 книг о ЧФ со времен Веселаго Феодосия Фёдоровича [Веселаго, 1875] до изданий времени 2008 года [Российский…, 2008] приводится много наблюдений о том, как менялся характер статей в книгах о ЧФ: как уменьшалась доля схем с разборами боев и сражений (большое их количество было характерно для «сталинских времен») и как «пропорционально» с уменьшением доли карт и схем боев увеличивалось количество описаний «героев» и их подвигов в Гражданскую, потом в Великую Отечественную войны. Затем прослеживается, как «герои» (по видимому, по мере ухода их в мир иной) постепенно замещались описаниями видов вооружений Черноморского флота с фотографиями кораблей, пушек и ракет; как затем «доля текстов и фотографий „пушек и ракет“ уменьшается и первенство с иллюстративном ряду занимают „новые герои“» — портреты начальников целыми галереями «по родам войск»: начальники тыла, затем начальники политуправления… и тому подобными рядами.

Читать дальше