Когда я освободилась, несколько раз получала от нее стихотворные послания. Помню один сонет (она отлично владела разными формами стихосложения, и мне преподала несколько уроков), заканчивающийся стоном: «Ах Ирочка, пожрать бы всласть!» Все было зарифмовано по канонам. А в лагере в это время действительно стало голодно. Пять килограммов посылка раз в полгода (без сахара и чая). Была маленькая лазейка – не оговаривались бандероли, и первое время в них, между мылом и конвертами, можно было запихнуть шоколадку или витамины. Она взяла с меня клятву, что я в бандероли буду запихивать чай. Довольно скоро эти «милости» закончились, бандероли тоже запретили, но раз или два я и Макотинская, которая не забывала свою несчастную подругу, посылали ей подкрепление. Иногда удавалось выхлопотать «внеочередную» посылку, посылали ее от имени той же Брехуновой, это был единственный адрес, с которого они (А.А. и Санагина) могли официально что-то получать. Сохранилось ее письмо, в котором она указывает, что положить, и спрашивает, как идут хлопоты по делу. Уже не стихи, тон грустный, безнадежный. В конце концов хлопоты (все взяла на себя Анна Петровна Скрипникова, жившая в Орджоникидзе, мы с ней по этим делам переписывались) увенчались относительным успехом. Обеих преступниц освободили несколько раньше отпущенных им гуманным советским режимом десяти лет. На воле мы уже не встречались.

В одном из ее стихотворений, а читала хриплым голосом, кашляя, были такие строки: «Страдание – творческая материя. Иначе к чему страдания?» Вспоминая ее жизнь, я вспоминаю и эти строки.

Париж, 2009. Выступление в Фонтанном доме на вечере памяти А. А. Барковой

Анна Саакянц. «Рыжий соавтор»

Рыжей Аня не была, но у нее надо лбом среди каштановых кудрей огневел рыжий клок. Он был именно непослушный, задиристый и удивительно шел к ней, к ее колючему, порывистому, страстному характеру. Но главное в ней было – чувство формы и игры, природный артистизм, обаяние и легкость, за которыми скрывался глубокий и сильный человек. Стоя на крыльце тарусского домика, она стряхивала с шубки снег, а из-под меховой шапки весело смотрели большие серо-зеленые глаза, распахнутые, удивленные. Она, как и Ариадна, любила дурачиться, и они замечательно «подыгрывали» друг другу.

Стройна моя осанка,

Нищ мой домашний кров, —

Ведь я островитянка

С далеких островов! —

напевала Анюта, помогая Але что-то ставить на стол. (Она была очень музыкальна, до последних дней слушала оперные кассеты. А вот хозяйство не любила, хотя и стряпала что-то на своей кухоньке для гостей – немудреное, но всегда было вкусно и уютно.) В ней было столько женской прелести, капризной грации, что-то от средневековой неприступной дамы, незабываемое изящество внешнего проявления. Недаром часто ее отношения с мужчинами строились сугубо «куртуазно» – были пажи-рыцари, и любившие ее, и терпевшие от нее, и страдающие без нее. «Романом века» шутя называли друзья ее отношения с «двумя Львами» – Л. М. Турчинским и Л. А. Мнухиным. С Левой Турчинским, несмотря на сорокалетнюю дружбу и почти ежедневные встречи, они были на «вы». «Прекрасная дама» сохраняла дистанцию.

Когда мы уже подружились, Аня рассказала мне, как первый раз, готовя в Гослитиздате маленький процеженный сборничек Цветаевой в 1961 году, приехала к Ариадне работать над текстом. Это было 3 марта 1961 года. Але уже удалось купить однокомнатную квартирку около метро «Аэропорт». Там почти не было мебели, она еще собиралась по друзьям. Для Ани это была первая встреча с дочерью любимого поэта, она робела, не смела возражать, заранее письменно приготовила «рабочие» вопросы. Но о поэзии в этот первый раз они не говорили.

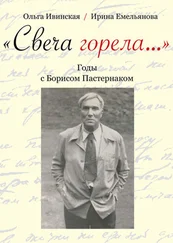

Ариадна Эфрон и Анна Саакянц в Тарусе. 1960-е годы

– Я должна рассказать вам о своих двух друзьях, которые сейчас в беде, – сказала Ариадна. Она подошла к окну, закурила и, глядя на заснеженные крыши, стала рассказывать о нас, о смерти Б.Л., об аресте, следствии. «Курила без конца, – вспоминала Аня, – и до Цветаевой так и не дошли».

А Ариадна писала мне в лагерь после этой встречи, что у нее появился «рыжий соавтор», который, как муравей, от руки переписывает в архивах статьи Цветаевой из парижских газет. Со временем «муравей» превратился в крупнейшего исследователя творчества Марины Цветаевой. И хотя она никогда не канонизировала свою героиню, не впадала ни в гимназическое обожание, ни в модные ныне «разоблачения», отмахиваясь от роли «ведущего цветаеведа», она все же им стала. Без ее книги «Марина Цветаева. Жизнь и творчество», на мой взгляд лучшей из того, что написано о поэте, не может сейчас обойтись ни один вдумчивый читатель цветаевской поэзии. У нее было чутье кладоискателя, – а при разбросанности по всему свету цветаевского архива это было необходимо, – и в ее руках собрался огромный фактографический материал. Люди доверяли ей, ее порядочности, честности настоящего ученого, – и отдавали то, что никогда не передали бы в другие руки. Так, Ариадна открыла для нее свой заветный «сундучок», на моих глазах (уже в Париже) М. Л. Сувчинская отдала Анечке драгоценный фотоальбом, какие-то записки прислал уже умиравший в доме для престарелых Родзевич…

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу