Когда я поступала в Литературный институт, Б. Л. Пастернак сказал мне: «А у меня там тоже есть друзья. Гена Лисин, Юра, Ваня (Панкратов и Харабаров)». Назвал еще несколько имен грузин, учившихся на Литкурсах. Но первым он назвал Гену. Можно сказать, что он «рукоположил» Гену в поэты. По легенде именно Пастернак подтолкнул его перейти в поэзии на русский. В этом, по правде сказать, я сомневаюсь. Такие советы было не в его правилах давать – видимо, у Гены самого вызрела внутренняя потребность обратиться ко второму родному языку, дававшему большие словотворческие возможности.

В институте мы с Геной быстро подружились. У него было хорошее лицо, умный взгляд исподлобья, обаятельная улыбка – застенчивая и с хитрецой… Он до конца жизни сохранял свой особенный стиль, свой «имидж» – кудлатая голова, вечные свитера, косолапая походка, уютный басок (он забавно произносил шипящие: «Иришшка», «вешши», «книшшки»). Гена беспрестанно работал над собой, над своим образованием. В сером трепаном портфеле носил вместе со своими стихами списки французских глаголов. Очень много читал (он первый «открыл» для меня, например, Томаса Манна), замечательно знал и любил музыку. Дружил с музыкантами – авангардистами, не пропускал ни одного концерта «Мадригала».

В институтские годы он был почти неразлучен с башкирским поэтом Римом Ахмедовым. Всюду они появлялись вместе: Гена, низкорослый, коренастый, этакий чувашский медвежонок, и высокий, красивый, меднолицый Рим, таким рисовали в наших учебниках истории Салавата Юлаева. Два волжских богатыря. Но в трудную минуту Генкиной жизни Рим не поддержал его. Более того, как говорил Гена – «предал». Потеря друга была лишь одной из многих бед, подстерегавших его в начале жизни.

«Рукоположение» Пастернака, да и дежурства у дачного забора, не прошли ему даром. В институте его футболили из семинара в семинар – ни один из ведущих занятия советских литераторов не брал на себя смелость поддержать поэта, исповедовавшего иную литературную традицию, чурались его верлибров, «чужого», «не нашего» образного мышления. Последний год его приютил у себя на семинаре Михаил Светлов, не побоявшийся сказать о Гене, что это «наш Уитмен». Но все равно – диплом ему завалили (из-за «творческой несостоятельности». Он защитил его заочно, кажется, через два года). Начало 60-х было для него очень трудным временем. Он скитался по стране, не было дома, его не печатали. В 1960 году умерла его мать, которую он нежно любил. И он не смог приехать на похороны Пастернака 2 июня. Помню только его телеграмму из Чувашии, деревня Шаймурзино: «Здесь и там у меня все кончилось целую ваши руки».

В 1969 году он сам поворачивает свою судьбу – он уже не Лисин, а Айги. Передает на Запад свои стихи, его печатают и в Германии, и во Франции, и в странах «народной демократии». К Гене приходит настоящая слава. Командор ордена литературы и искусства во Франции. Четыре раза номинируется на Нобелевскую премию. Первым в 1991 году получает премию имени Пастернака.

О нем пишут книги.

Если говорить об истоках, влияниях, которые испытала его собственная поэзия, то это, конечно, не Уитмен, а традиция французского сюрреализма: Реверди, Шар, Мишо, Понж… Он говорил как-то, что в чувашских народных песнях, если бы я их понимала, меня бы поразило сходство с поэтикой Понжа, с его сюрреалистской живописностью, причудливой «предметностью». Любовь к поэзии Рене Шара привела к дружбе Гены с моим мужем, поэтом Вадимом Козовым. Оба были на обочине официальной ложноклассической поэзии, оба прорывались к новым, а в Европе уже давно получившим право на существование ритмам и интонациям. Для обоих кумирами были русские футуристы – Хлебников, Крученых, Гуро, ранний Маяковский (Гена одно время работал в музее Маяковского), то есть задушенная большевиками, искусственно прерванная традиция русского словотворчества.

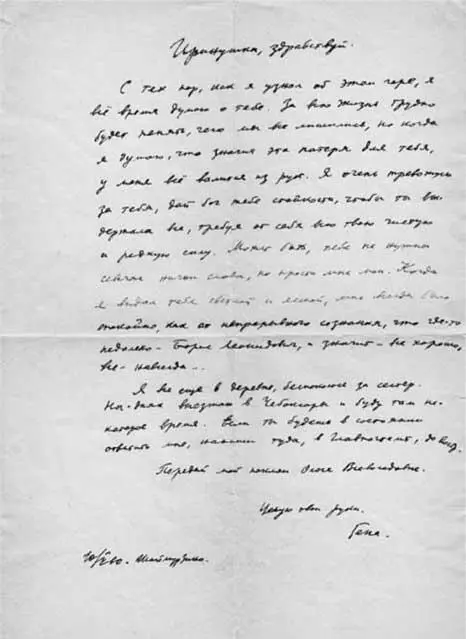

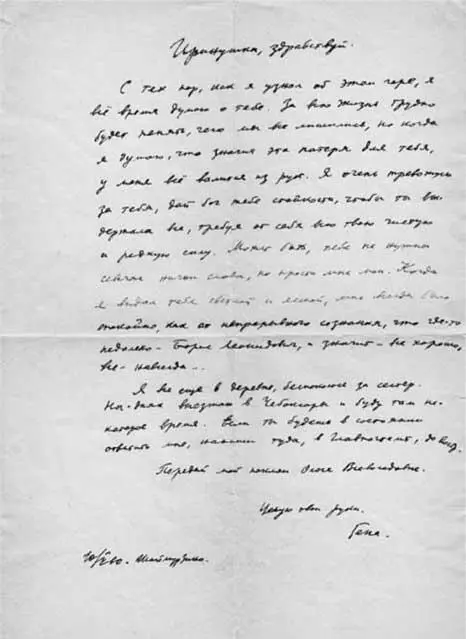

Письмо, отправленное Геннадием Айги из Чувашии после смерти Пастернака

На дворе повернувшая к зиме оттепель шестидесятых годов. Железный занавес. А два русских поэта, встретившись, взахлеб, наизусть, читают друг другу стихи Рене Шара по-французски: Айги, уроженец деревни Шаймурзино, и Вадим, харьковчанин, шесть лет отсидевший в мордовских лагерях, отрезанный, казалось бы, от мировой культуры. Русское чудо! Когда Гена готовил свою антологию французской поэзии в переводе на чувашский, Вадим, тончайший знаток французского стиха, помогал ему и в составлении, и в толковании сложных мест, за что и был с благодарностью упомянут в предисловии. «Франци поэчесем» вышла в Чебоксарах в 1968 году, и, как ни странно это звучит, первые переводы Рене Шара, Анри Мишо, Реверди и других сюрреалистов появились в России сначала на чувашском. Только в 1970 году в «Прогрессе» вышли переводы Шара и Мишо, сделанные Вадимом Козовым. На экземпляре «Франци поэчесем», хранящемся у меня, дарственная надпись: «Вадиму, Ирине, Борису. С любовью. Обнимаю Вадима по-братски. С сердечной признательностью. К тому же – новогоднее лакомство зрительное. Айги. 29 декабря 1968 года». Книга – по тем временам – была очень изящно издана.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу