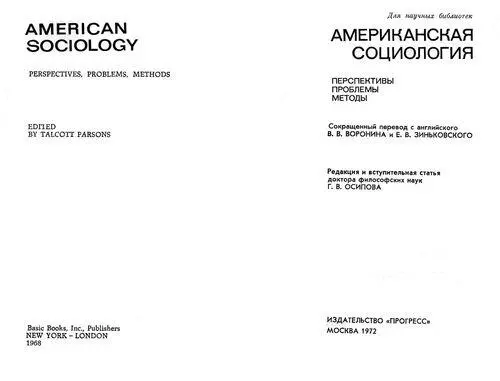

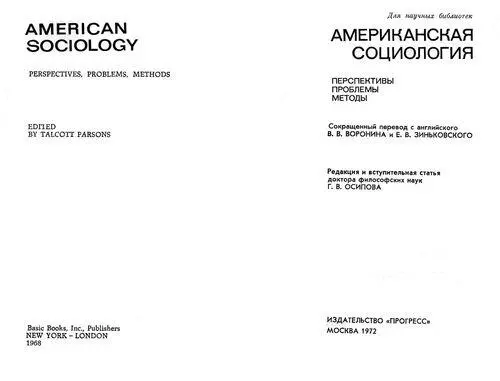

Чтобы дать почувствовать, как это смотрелось, воспроизведём тексты со вторую и третьей страниц двух книг — сборника американских социологических текстов (разумеется, цензурированный, притом распространявшийся «в узких кругах», то есть с клеймом «для научных библиотек») и с белого тома «лурьевского» перевода Демокрита. Начнём с социологического сборника.

Разумеется, никакой особенно новой или интересной информации здесь не содержится — но самый вид англоязычного текста и названия неведомых «тамошних» издательств напоминало советскому читателю о ином прекрасном мире, слабый отсвет которого, этакое оброненное «жароптицево перо», ему показали.

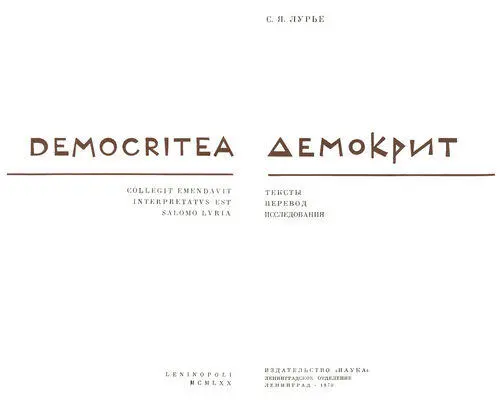

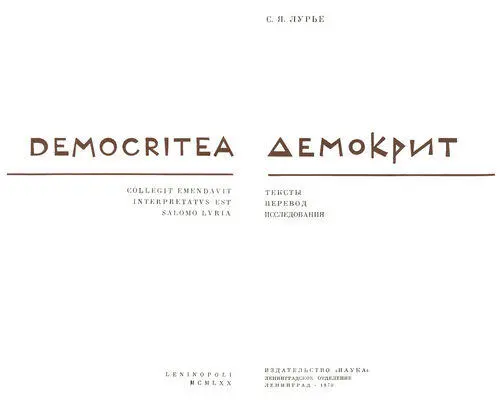

А вот другой пример, с книгой Лурье.

Здесь имеет место очень тонкая игра в лощёный немецкий филологический академизм, «пир духа» — начиная от демонстративного V вместо U (в классической латыни буквы U не было, его отсутствие «маркирует стиль») и кончая снобским «LENINOPOLI». Жароптицево перо переливается всеми цветами радуги.

Но не только. Вспомним, например, монументальность советских надписей и вывесок, — например, магазинных. Иногда название магазина буквально вмуровывалось в стену. Предполагалось, что помещение, отведённое под «ХЛЕБ» или «МОЛОКО», отведено под них навеки. Идея, что на месте молочного магазина может проклюнуться табачная лавка, а потом — ресторан быстрого обслуживания, мебельный салон или кегельбан, была совершенно чужда советскому образу жизни. Изменение функций помещения воспринималась обычно как катастрофа, потрясение устоев («нашу булочную с улицы убрали… гады»). Кстати сказать: по законам сохранения («ежели где чего прибавится, от чего-то отымется и наоборот») у некоторых советских вещей конвенциональными стали те свойства, которые, казалось бы, должны оставаться неизменными. Классический пример — многократное использование одноразовых упаковок. Я знаю случай, когда жестяная коробочка от зубного порошка — с аккуратной надписью «зубной порошок» — сберегалась несколькими поколениями и использовалась для самых разных нужд, включая хранение драгоценностей. То же касалось и книгопечатной продукции. Опять же, помню «Манифест коммунистической партии» довоенного года издания, поля которого потом послужили для детских упражнений в чистописании, потом он стал опорой для шатающейся ножки дачного кухонного стола, потом закрывал собой дырку в кроличьей клетке и в конце концов — в 1988 году, если быть точным — пошёл на растопку. «Книга послужила».

Впрочем, иногда эту язву покрывала суперобложка. В отличие от самой книги, в которую цена была вмурована «где надо», «супер» её стыдливо прятал на клапане — иногда сверху, иногда снизу.

На это один человек, тонко разбирающийся в предмете, заметил:

О напечатанной цене: это не было советским изобретением. Вот несколько образчиков из моей библиотеки:

«Господа нашего Иисуса Христа Новый Завет», СПб., 1823 — «цена в переплете 2 руб. 25 коп». — прямо на титульной странице.

«Воспоминания товарища обер-прокурора Св. Синода князя Н. Д. Жевахова», Мюнхен, 1923 — «цена 1 доллар [почему-то]. Можно покупать у автора: Italia… И у издателя: Muenchen…» — на обороте последней страницы текста (после которой еще два листа оглавления).

«Српске народне песме», Крф, у Државноj Штампариjи Кральевине Србиjе, 1918 — «цена 1 франак» на последней странице обложки.

«Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка», Нью-Йорк, 1918 — «цена в переплете 1 д. 50 с». на первой странице обложки.

«Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке…», Москва, 1903 — «цена 60 коп». на титульной странице.

А. и Т. Фесенко, «Русский язык при Советах», Нью-Йорк, 1955 — «цена: $3.00» на последней странице обложки.

Я тоже встречался со старыми книгами, на которых проставлялась цена (часто — двойная: «в переплёте» и «без переплёта»). Это были именно старые книги, ещё тех размеренно-благодушных времён, когда любой скачок цен воспринимался как катастрофа, — что, например, делало возможным издание толстенных справочных книг «по ведению хозяйства», где перечислялись цены фунта свинины или баранины на разных рынках, с указанием предела, до которого возможно торговаться. Потом всё изменилось, но книги, как товар консервативный, довольно долго сохраняли на себе эти знаки прошедшей эпохи. Однако советские ценники были иной — а именно, «плановой» — природы. Здесь всё по Витгенштейну: значение явления есть его применение, то есть использование. Если книгу, на которой была пропечатана её стоимость, можно было продавать по той цене, которую устанавливает книгопродавец, то советские цены на книги были «настоящими» (см. ниже о советских букинистах).

Читать дальше