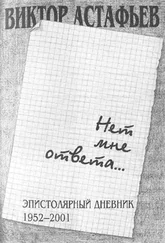

«Мне что-то сейчас не работается. Наверное, втуне ожидаю хулу и брань разных бровманов на своих аистов. Сволочи, вышибают недозволенными приемами перо из рук, никак не могу привыкнуть к оскорблениям, хоть на мне уже и места нету живого!»

«Мне известно, что жить и писать с этим (живым, щедрым, русским сердцем) чрезвычайно трудно, но иначе нельзя, не стоит писать, а стало быть, жить. Мы нищи хлебом, но зато „в моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне“, как сказал Блок. Это чувство радости за свою нерастраченность очень четко проявляется в лесу, на пустынном озере. Правда?»

«Хочу в Русь. Криком кричу — хочу домой!»

«Что ты делал в Курсках? А Носов — кто? Я не читал его. Ох, хочу на Родину! Я ведь чуть-чуть не смылся в Рязань, да не вышло с жильем. Остается одна надежда — купить хатку где-то, крестьянскую, рублей за 200-300».

«Спасибо за ласку: я, видишь ли, уже отвык от человеческого слова, потому как рык и брань сплошь. И не то чтобы я не понимал сути этой брани, не ведал истины этой брехни, но сердце-то незащищенное!..»

«Да, конечно, выдюжим, но дело в том, что иссыхает душа, выпадает из рук карандаш, вянут замыслы… А надо бы выдюжить! Ох, как надо! Но вот я иногда иду по улице и думаю: не дай Бог упасть и окочуриться, ибо сраму не оберешься».

«Принимался несколько раз писать тебе, но выходило так непотребно мрачно, тоскливо и горько, что… надо было рвать письма: я не люблю нытиков и неудачников… Ну-с. Есть у меня и просветы на горизонте: ребята из Пскова обещают осенью квартиру там. Перееду. Был я у секретаря обкома. Кажется, перееду. Может, там, на родной земле, будет лучше».

«…В Пскове не дали квартиру. Живу хреново. Меня совсем перестали печатать. Я ожесточен, а это не помогает писать».

«Пребываю преимущественно в лежачем положении».

«…Мне передали, что ты на пленуме сказал доброе слово обо мне. Я тогда был в больнице, с воспалением мозга и частичным параличом конечностей. После операции (трепанация черепа) рука и нога восстановились, а левый глаз видит плохо — троит и двоит, так что, к примеру, ежели встать возле метро и протянуть руку, то поданный пятак будет сходить за три… Будь добр, черкни мне пару строк вот о чем: ты не мог бы посодействовать в издании сборника моих повестей и рассказов в издательстве „Современник“?»

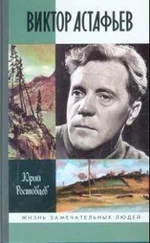

Из этих коротеньких выдержек из писем, адресованных ко мне, которые я расположил, чуть нарушив хронологию ради «оптимизма», видно, как жил и пробивался к читателю большой русский писатель, не доживший из своего срока какую-то долю, наверное, немалую, и уж совсем точно недоделавший очень многого, может быть, не написавший «главную» свою книгу — о чем свидетельствует посмертно напечатанная в журнале «Наш современник» лишь взявшая «разгон» повесть «И всему роду твоему…» По значительности замысла, точности стиля, удивительно тонкого проникновения в святая святых, душу человека, даже и в незавершенном виде эта повесть может и должна стоять на одной полке с русской классикой.

Из писем видно, что Константину Воробьеву не я один пытался помочь, но что из этого получалось, можно судить по письмам покойного или по такому вот примеру: к двадцатипятилетию со Дня Победы Пермское книжное издательство поручило мне составить сборник военной прозы, и наряду с другими известными произведениями я включил в этот сборник и рассказ Константина Воробьева «Дорога в отчий дом». И рассказ понравился в издательстве, решено было всей книге дать по нему название, соответствующее содержанию и духу сборника. Пока книга выходила, я переехал жить в другой город, и каково же было мое не изумление, а потрясение, когда я получил хорошо изданный сборник «Дорога в отчий дом», но самого рассказа там не было — кто-то где-то на пути к дорогому читателю «смахнул» рассказ.

Издатели, писатели, критики после смерти писателя начали его печатать, «привлекать внимание» к рано ушедшему незаурядному таланту. А что он был таков — никаких доказательств не требуется, откройте книги Воробьева на любой странице и читайте, вот хотя бы начало одной его самой почти первой повести «Алексей, сын Алексея»:

«…Под вечер степь полнилась задумчивостью и покоем. Ветер утихал, травы выпрямлялись, а подгоризонтные дали заволакивались багряной дымкой всегда тревожного степного заката. В полночь на ковыль оседала тяжелая роса. Тогда степь белела, как под инеем, и легкие ноги Катерины оставляли на ней темно-зеленые следы — борозды. Она уходила от стоянки своего отряда километра за три, выискивала впадину, где ковыль был густой и рослый, и в нем купалась…»

Читать дальше