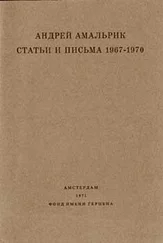

И теперь, спустя десять лет, можно сказать, что нравственная атмосфера в обществе изменилась и продолжает меняться. Это, правда, не только не снимает вопрос о некоей политической альтернативе советскому режиму, но даже делает его все более острым.

Кризис движения

В 1969 году начинается, отчасти вызванный репрессиями, период растерянности и спада. Общество, обескураженное провалом кампании петиций и концом «пражской весны», отшатывается от движения, и движение все в большей степени замыкается на себя. Развитие идет по такой затухающей кривой: арест — протест — новый арест — более слабый протест… Движение как бы идет за властью, все сводя только к реакции на ее репрессивные действия.

Арест и суд над Петром Якиром и Виктором Красиным в 1972-73 годах и провозглашенная г-дами Брежневым и Никсоном разрядка означали, как думали многие, конец Демократического движения.

«Покаяние» и «саморазоблачение» двух ведущих участников движения, потянувшее за собой целую серию «покаяний», произвело самое тяжелое впечатление как на диссидентов, так и на общество, лишая движение морального ореола. Это совпало с выездом из страны известных и неизвестных участников движения, которые или предпочли выезд новому аресту или просто решили, что борьба бесполезна.

С другой стороны, новорожденная «разрядка» превращала движение из союзника западных демократий, каким оно само себя считало, в досадную помеху на пути соглашения Запада с СССР. Вопрос о правах человека мешал как правым, так и левым политикам на Западе, и они хотели бы свести его в лучшем случае к вопросам гуманитарной помощи той или иной жертве репрессий или лицу, желающему эмигрировать.

Если Демократическое движение рассматривало гласность как один из наиболее важных инструментов изменения советской системы к лучшему, то западные сторонники разрядки захотели прежде всего покончить как раз с гласностью, говоря, что все гуманитарные вопросы надо рассматривать с советскими властями келейно. Началось распространение советского двоемыслия на весь мир: можно было думать о советской системе что угодно, но говорить ей только то, что угодно ей.

И внутри самой оппозиции движение было атаковано с двух противоположных сторон: христианские демократы утверждали, что программой движения было только продолжение хрущевских реформ, причем руками самой партии; либеральные марксисты упрекали движение в отсутствии программы, романтических методах и объективной провокации, указывалось, например, что обращение к власти с коллективными заявлениями — это просто предоставление КГБ списка людей, с которыми нужно расправиться.

Обе эти точки зрения содержали в себе много верного, но по своей сути были не точны и несправедливы. Обе они упустили из виду, что основным делом Демократического движения было восстановление человеческого достоинства, без которого любые социально-экономические или даже религиозные реформы будут бесполезны. Едва ли верна была и оценка обращений к власти, потому что очень важна задача навязать власти диалог. Оказалась неправильной и сама оценка движения как бы постфактум: движение не погибло, но со временем даже усилилось.

Кризис 1970-73 годов показал еще одну интересную вещь: хотя само Демократическое движение еле держалось, оно успело дать мощный толчок национально-демократическим движениям. Как пример можно привести движение крымских татар за возвращение в Крым и движение евреев за выезд в Израиль.

Движение крымских татар возникло до Демократического движения, но участие татар в Демократическом движении и участие в их движении таких известных демократов, как Петр Григоренко, придало их делу размах и гласность и в конечном счете заставляет власти мало-помалу уступать им (сходное влияние Демократическое движение оказало на Украине, в Литве, в Грузии, в Армении).

Движение за выезд евреев в Израиль возникло также до Демократического движения, но оставалось почти неизвестным и невлиятельным, пока Демократическое движение и участие в нем евреев не дало ему мощный импульс (как впоследствии волжским немцам). Еврейское движение, пользуясь активной поддержкой из-за рубежа, на время заслонило Демократическое движение например, вопрос о праве свободного выезда из СССР рассматривался западной печатью как вопрос о праве выезда евреев.

Можно сказать, что все национальные движения в СССР, как те, кто ставит своей задачей выезд их участников из СССР, так и те, кто стремится к национально-государственному выходу или обеспечению своих национальных прав внутри СССР, делятся как бы на две части каждое: часть их участников считает, что национальным движениям не надо касаться «чужих дел», другая что только участием в общем Демократическом движении можно решить и свои национальные проблемы.

Читать дальше