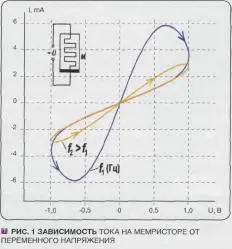

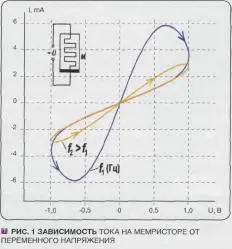

Еще один интересный вывод можно сделать, если посмотреть, как ведет себя мемристор с увеличением частоты. Сравнив два графика на рис. 1, можно предста-

вить, что в пределе кривая превратится в наклонную прямую: мемристор превратился в обычный резистор. Это понятно: ведь изменение величины сопротивления зависит от количества прошедшего заряда, а при увеличении частоты за один период заряда протечет меньше. Труба не успеет расшириться, как ей уже надо сжиматься. Поэтому достаточно короткие раз-нополярные импульсы тока не будут воздействовать на состояние мемристора, зато величина тока покажет нам, в каком состоянии мемристор находится. Таким образом можно, например, считывать информацию, не меняя состояние ячейки.

В январе нынешнего года вышла статья Леона Чуа с соавторами, где они по аналогии с мемристорами ввели понятия мемконденсатора и меминдуктивности, обладающих не менее удивительными свойствами. Но это уже другая история, ибо для них пока физических моделей не придумано.

ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО ?

Самое главное в мемристоре — свою предысторию он хранит не в виде эфемерных зарядов, как все популярные современные разновидности полупрово-

дниковой памяти (кроме SRAM). Носители зарядов, электроны-живчики, только и ждут, чтобы куда-нибудь утечь, а их число в ячейках нанометровых размеров исчисляется всего лишь сотнями-тысячами штук. Значит, приходится либо смириться с тем, что заряды надо периодически регенерировать (DRAM1), либо сначала создавать барьеры против их утечки, а потом тратить энергию и время на преодоление этих барьеров при записи информации (flash-память).

Мемристоры лишены этих недостатков. Время хранения информации в них ограничено лишь химическими процессами деградации материала, то есть может составлять десятки и сотни лет, а с точки зрения записи и чтения они ничем не отличаются от обычной SRAM или DRAM. Это значит, что можно, например, без проблем провернуть такой фокус: полностью, до последнего байта, сохранить текущее состояние ОЗУ и процессора при внезапном выключении питания и мгновенно возобновить работу после его включения.

Мало того, мемристоры спокойно работают при напряжении питания 1 вольт и меньше, тогда как все современные разновидности компьютерной памяти в лучшем случае требуют 1,8 вольта.

И еще: мемристоры вызвали необычайный ажиотаж среди разработчиков нейронных сетей, увидевших в этих устройствах средство для построения гораздо более компактных и совершенных самообучающихся систем — уж больно похоже запоминание состояния в мемристоре на постепенное нарастание уровня сигнала в синапсах нервных клеток.

НУ И КОГДА ?

До некоторого времени мемристоры существовали лишь в виде математических моделей или в виде их функциональных имитаций (например, на операционных усилителях) и никакого практического значения не имели. Начиная еще с середины 1980-х, многие исследователи предлагали различные способы построения структур, подобных мемристорам, но всегда что-то мешало воплотить эти предложения в жизнь.

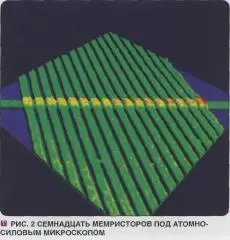

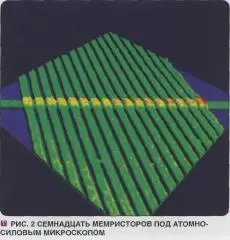

Значение работы коллектива из HP во главе со Стэнли Вильямсом в том, что они реализовали некую структуру, воспроизводящую мемристор на функциональном уровне (никаких магнитных потоков там, конечно, нет). Эта структура на основе тонкой (5 нм) двухслойной пленки двуокиси титана, вполне пригодная для интеграции в привычные кремниевые микросхемы, позволяет их упростить и уменьшить их размеры. В феврале исследователи из HP объявили о построении реальной схемы, объединяющей в себе транзисторы и мемристорные ячейки, которая может функционировать в режимах логического элемента, запоминающего устройства и коммутатора сигналов.

Разумеется, не следует ждать появления мемристорной памяти и логики уже завтра. Есть технологические проблемы, есть до мелочей отработанные традиционные технологические процессы. Да и производители обычных компьютерных компонентов не станут ждать, пока новая технология заработает и лишит их прибылей, а будут и дальше совершенствовать свою продукцию. HP ожидает, что при благоприятных обстоятельствах flash-память начнет вытесняться мемристорной к 2012 году, где-нибудь к 2016-му настанет черед ОЗУ и жестких дисков, а может быть, в 2020-х появятся полностью мемристорные компьютеры. Но выдержит ли вообще этот очередной «журавль в небе» проверку временем — мы сейчас можем лишь гадать. ¦

Читать дальше