Сергей Максимов - Очерки

Здесь есть возможность читать онлайн «Сергей Максимов - Очерки» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: М.;, Год выпуска: 1981, Издательство: Сов. Россия, Жанр: Публицистика, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Очерки

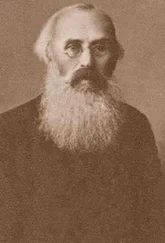

- Автор:

- Издательство:Сов. Россия

- Жанр:

- Год:1981

- Город:М.;

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Очерки: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Очерки»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Очерки — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Очерки», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Когда при царе Алексее произведено исправление книг, вызвавшее громадное недовольство и сопротивленне, когда над упорными и несогласными начались казни, преследования и ссылка, а приверженцы "древнего благочестия" стали спасаться бегством — северным дремучим лесам довелось сослужить народу новую службу. Самые отдаленные из них, самые глухие и недоступные сюземы избраны были спасавшимися от преследований как надежные притоны и оплоты. Все погодились и все стали оживляться людским трудом, особенно чернораменные, салавирские, поломские, керженские, топозерские, печорские, дорогучинские, ветлужские, гнилицкие и др. Сюземы олонецкие, архангельские и вологодские были признаны между прочими наиболее удобными и безопасными. Они одни из первых стали наполняться новыми отдельными хозяйствами под именем скитов. Число их стало быстро возрастать в особенности после десятилетней осады Соловецкого монастыря, когда десяткам мятежных монахов удалось спастись от московских ратных людей, осаждавших монастырь. Унылый звон молитвенных колоколов, тупые звуки чугунных бил раздались даже в таких местах за непролазными болотами, куда добрая воля, избирающая удобное для житья место, никогда не привела бы живых людей. Где не блуждали потерявшие свои пути лесные охотники, каковы острова северных озер (Топозера, Онеги, Выга и др.), там выстраивались двухэтажные дома и неизбежные при них часовни и молитвенные избы. "В великих болотах и топях, где и пешему ходить с нуждою: сыскивать никак невозможно", — отписывали по начальствам те особые команды сыщиков, которые назначены были и разосланы по всем лесистым местностям "для сысков раскольников". Многие скиты были ими разрушены, сожжены до основания, и лопаты забросали потом место, где жили и молились по старым книгам сбегавшиеся из самых отдаленных стран люди. Много скитов предалось самосожжению и между ними большой монастырь (Палеостровский), когда преследователи вели правильные осады и высиживали непокорных голодом и жаждою, осажденные же предпочитали смерть в огне мучениям в оковах и тюрьмах. Много скитов рухнуло и разметано бурей после того, как отшельники, при неблагоприятных местных условиях климата, крайней удаленности и без путей сообщения, изнывали от голода и костоломной болезни сырых северных стран — цинги. Некоторым скитам удалось устоять на счастливо выбранных местах и превратиться в людные, хорошо обеспеченные селения там, где попадала коса на камень и останавливались поиски самых смелых и настойчивых сыщиков. Иным удалось прислужиться властям (как знаменитым скитам выгорецким) и добиться льгот другим — откупиться деньгами и подарками, третьим — в недосягаемых трущобах достояться до того, что бессильные власти принуждены были признать их права на существование и лишь переименовали из скитов в селения (как сделали со скитом Великопоженским близ Печоры и многими другими).

Счастливее всех был тот скит, который на реке Выге основал убежавший из ближайшего села Шунги причетник Данило Филиппов Викулин, — скит, сделавшийся впоследствии крупным религиозным центром, главным и основным гнездом беспоповщины, затмившим славу и Стародубья с Веткой, и Иргиза, и Керженца. Как и все другие раскольничьи общины, руководимые умелыми руками опытных хозяев, Выг привлек к себе сразу 49 человек недовольных и невдолге довел число жильцов до 150. Через 7 или 8 лет в Даниловском скиту стало тесно. С 1703 года скит начал разбиваться на множество отдельных, среди которых один (на реке Лексе) мог выстроиться исключительно для одиноких женщин и стал многолюдным женским общежительным монастырем. Когда скитникам удалось прислужиться великому хозяину Русской земли Петру I (при основании в тех местах железных заводов), возрастание скитов населением еще более усилилось. Средства были настолько значительны, что Выгорецкий монастырь в половине XVIII столетия имел на своем иждивении до 2 тысяч человек мужеского пола и до 3 тысяч женского. Богатые иконостасы, блиставшие серебром и золотом и старинного пошиба образами, стройное столповое пение согласных хоров, чинные ряды старцев с седыми бородами по чресла, в старинных монашеских куфтырях и пелеринах, с лестовицами в руках для учета молитв и с подножными ковриками для частых земных метаний, при гробовом молчании в ярко-освещенной восковыми свечами моленной — все это производило столь очаровательное впечатление на простые души захожих и заезжих людей, что не устаивал никто из удостоившихся посмотреть и послушать, посравнить и поразмыслить. Велика казалась разница здесь с поповскими службами по селам и погостам. Насколько действительна была сила внешнего привлечения, настолько же была деятельна и всемогуща власть внутреннего порядка хозяйств и общежительного благоустройства для укрепления в общине тех, кто поддался и возымел желание соединить свои труды с прочими скитскими трудниками. Основные порядки были похожи на те, которыми руководится всякая земледельческая и хозяйственная община, но на этот раз устроил все дело и руководил всем такой «большак», как Данило Викулин, имя которого сделалось знаменитым во всем громадном старообрядческом мире. Он и в самом деле принадлежит к замечательным деятелям, как один из образцовых хозяев северных стран. (…)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Очерки»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Очерки» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Очерки» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.