Сьюзен Зонтаг - Избранные эссе 1960-70-х годов

Здесь есть возможность читать онлайн «Сьюзен Зонтаг - Избранные эссе 1960-70-х годов» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Публицистика, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Избранные эссе 1960-70-х годов

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

Избранные эссе 1960-70-х годов: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Избранные эссе 1960-70-х годов»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

США, 16.01.1933 - 28.12.2004

Родилась 16 января 1933 в Нью-Йорке, детство и отрочество ее прошли в Тусоне (шт. Аризона) и в Лос-Анджелесе. В 1948–1949 училась в Калифорнийском университете в Беркли, затем в Чикагском университете (окончила в 1951, получив степень бакалавра искусств). В дальнейшем изучала английскую литературу в Гарвардском университете, где в 1954 получила степень магистра искусств, а годом позже – степень магистра философии. В конце 1950-х – начале 1960-х годов преподавала философию в ряде колледжей и университетов США, в том числе в Сити-колледже и в колледже Сары Лоренс Нью- Йоркского университета и в Колумбийском университете.

Получила известность после публикации в журнале "Партизан ревью" статьи "Заметки о Кэмпе" (1964). К тому моменту она уже являлась автором небольшого по объему и изысканному по стилю романа "Благодетель" (1963), а также многих статей, печатавшихся в самых престижных американских журналах и имевших читательский резонанс. От статей, посвященных так называемым отверженным художникам, Зонтаг перешла к теоретическим работам о назначении современного искусства и о связях искусства и критики.

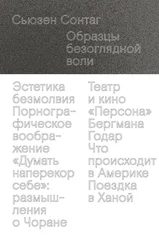

Два сборника эссе "Против интерпретации и другие эссе" (1966) и "Образцы безоглядной воли" (1969) упрочили репутацию Зонтаг. В начале 1970-х годов тяжелое заболевание, едва не приведшее к смертельному исходу, надолго прервало ее писательскую карьеру. Поправившись, Зонтаг написала две свои наиболее известные книги – "О фотографии" (1977) и "Болезнь как метафора" (1978). За первую книгу Зонтаг была присуждена Национальная премия кружка литературных критиков в области критики за 1978. В том же 1978 Зонтаг выпустила сборник рассказов "Я и так далее". В 1980 – еще один, "Под знаком Сатурна", в 1982 вышел том ее Избранного с предисловием Элизабет Хардвик. В 1989 была опубликована работа "СПИД и его метафоры".

В числе ее работ – романы "Поклонник вулканов" (1992) и "В Америке" (2000). Пьеса "Алиса в кровати", написанная в 1992, была впервые поставлена в 2000. Совместно с фотографом Анни Лейбович ею была издана книга "Женщины" (2000). Зонтаг принадлежат сценарии фильмов "Дуэт для каннибалов" (1969), "Брат Карл" (1971), "Обещанные страны" (1974) и "Поездка без гида" (1983). Зонтаг – лауреат многих премий, обладатель почетных званий. В 1993 она была избрана в Американскую академию искусств и литературы.