Кудрин ушел из правительства, но оставил после себя большое наследство. Главное, конечно, — это Стабилизационный фонд, который позже был преобразован в Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Там накапливаются доходы, полученные от высоких цен на энергоресурсы. Когда Кудрин с коллегами создавали стабфонд, многие чиновники упрекали его в том, что он отбирает деньги у народа и складывает в кубышку. Теперь, когда Кудрин ушел, снова звучит та же риторика, слышны предложения потратить большую часть собранных в фондах средств.

Но стабфонд прошел проверку временем. Он пришелся как нельзя кстати. Если бы не было собранных в резервных фондах средств, неизвестно, как страна пережила бы кризис 2008–2009 годов. Деньгами фондов заливали кризис. Во многом именно они помогли сохранить в неспокойное время экономическую стабильность. Если бы деньги тратили, как того хотели оппоненты Кудрина, то расклад был бы совсем другим: недостроенные объекты по всей стране, банкротства предприятий, высокая безработица и, как результат, политическое ослабление власти. Именно поэтому Кудрина называют стабилизатором и произносят это слово по слогам.

Сам Кудрин всегда подчеркивал: резервы нужны, чтобы сдержать укрепление рубля под напором нефтедолларов. Это укрепление увеличивало импорт и тормозило экспорт. Таким образом, Кудрин пытался предотвратить «голландскую болезнь».

Налоговая система — еще одна важная составляющая наследия Кудрина. Понятно, что люди никогда не довольны налогами. Но после прихода Кудрина налоговая система кардинально преобразилась. Взять хотя бы то, что в начале 1990-х налогов было больше 50, а стало всего 15. Между этими цифрами — огромная пропасть и масса затраченного труда, споров, баталий, сломанных судеб.

Когда Кудрин пришел в Минфин в марте 1997 года, налог на прибыль составлял 35 %. В 1999 году его уменьшили до 30 %, а когда он стал министром, то опустил ставку до 24 %. В пик кризиса — в 2009 году — налог был снижен еще — до 20 %. Кудрин всегда подчеркивал, что именно этот налог «убегает» в офшоры и отпугивает компании показывать результаты своей деятельности в России.

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды всегда были головной болью для бизнеса. Кудрин тоже занимался ими всерьез. В 1997 году взносы составляли 38,5 % с учетом существовавшего тогда Фонда занятости. В 2002 году взносы преобразовали в единый социальный налог с общей ставкой 35,6 %. Причем этот налог уплачивался с любых доходов без регрессии; спустя три года его снизили до 26 %, но ввели регрессию.

Кудрин был противником повышения ставки взносов до 34 %. Но в 2011 году правительство под напором роста пенсий отказалось повысить пенсионный возраст, как предлагал Кудрин, и увеличило ставку. Путин позвонил и уведомил: «Я знаю, что ты против, но решение такое». Позже по инициативе Медведева ставку снизили до 30 %.

Считать своей заслугой Кудрин может и введение налога на добычу полезных ископаемых. Этот налог в первый же год после его принятия принес в бюджет дополнительно 5 млрд долларов.

Кудрин, конечно, не успел провести налоговые преобразования до конца. Ему так и не удалось разобраться с налогообложением «Газпрома». Газовый монополист до сих пор платит меньшую налоговую ренту, чем его коллеги из нефтяных компаний, и предпочитает вместо этого оплачивать прихоти власти — строит стратегически важные газопроводы, престижные для страны объекты и т. д.

То, что государственный долг больше не мучает Россию, — тоже во многом заслуга Кудрина и его команды. В 1998 году государственный долг составлял 140 % ВВП, а в 2008 году — только 9 %. Авторитет России в международном сообществе сильно вырос, когда страна перестала быть зависимой от денег кредиторов. И Россия не только отдала долги, она сделала это виртуозно и профессионально. Финансисты наверняка еще долго будут изучать опыт Сергея Сторчака — заместителя министра финансов, который вел эти переговоры.

Кудрин — догматик. Некоторые его оппоненты жалуются, что он вечно сыплет истинами из учебников. Слова о том, что важно сдерживать инфляцию, он повторяет, как мантру. Когда я брала у него интервью в начале 2000-х, Кудрин признался: «Моя мечта — 3 % инфляции». Он надеялся, что такого показателя можно добиться за три года. Мечта пока не сбылась. Но когда Кудрин приходил на свой пост, цены росли на 20 % в год, а когда ушел — только на 6 %.

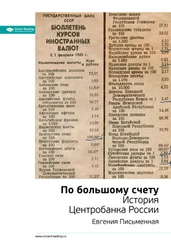

«Деревянный» рубль при Кудрине стал конвертируемым. Это он настоял на отмене ограничений на движение капитала. Российские граждане и компании уже привыкли, что могут взять кредит или держать деньги в любом банке мира, инвестировать средства в любой стране. Точно так же и иностранные инвесторы могут беспрепятственно инвестировать в Россию. Может показаться странным, но раньше это было невозможно. А благодаря тому, что курс рубля стал рыночным, выросла и роль нашей валюты в мире, особенно в СНГ.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу