Омоложение посредством пересадки обезьяньих яичек настолько интересует публику, что находит отражение даже в популярной литературе. С интервалом в два года в свет выходят два произведения, написанные профессиональными медиками, по совместительству великими писателями, - рассказ Артура Конан-Дойля «Приключения ползающего человека» (1923) и булгаковское «Собачье сердце» (1925). Правда, прототипы героев там разные. Конан-дойлевский профессор Левенштейн, снабжающий главного героя омолаживающей сывороткой, - Броун-Секар. Ну, а профессор Преображенский, вставляющий старухам яичники обезьяны, - Воронов. (Булгаков вообще любил рисовать с натуры, именно поэтому его сочинения столь фантасмагоричны.)

Что там литература. Появился даже новый коктейль - джин, апельсиновый сок, абсент и гренадин - под названием «Обезьянья железа после работы Воронова». Цвет у смеси был, как нетрудно догадаться, страшный. Но - пили. Однако бум вокруг семенников тоже кончился пшиком. Выяснилось, что старички с подсаженными яичками сохраняют завидные стати недолго и умирают в положенный срок, а то и раньше. Операция была дорогая. Через какое-то время бизнес Воронова зачах. Тут на него накинулись менее удачливые коллеги и разнесли его теории в прах. Хирург умер в 1951 году с репутацией шарлатана.

Сейчас эффект семенников, тертых и свежих, объясняют наличием в них гормона тестостерона. Который в самом деле обладает известным стимулирующим действием, но омоложению или продлению жизни не способствует.

Не так давно сотрудник гинекологической клиники Мельбурнского университета профессор Р. Шорт выступил с сенсационной гипотезой. По его мнению, опыты по пересадке яичек привели к возникновению эпидемии СПИДа. Который, дескать, был обезьяньей болезнью, а в человеческий организм попал именно в результате опытов по пересадке желез. Похотливые старички с мартышечьими яйцами разнесли это хозяйство по Европам и Америкам, какое-то время зараза таилась, а потом, когда все все забыли, рванула. Гипотеза экстравагантная, но чем черт не шутит. Во всяком случае, это было бы символично.

* ХУДОЖЕСТВО *

Дмитрий Быков

Всех утопить

Русская утопия как антиутопия для всех остальных

I.

С антиутопиями в нашей литературе дело всегда обстояло отлично: русский писатель любит и умеет предупреждать об ужасном. Но вот позитивный проект всегда расплывчат и либо отдает угрюмым подвально-чердачным безумием, как у Циолковского и иных русских космистов, либо, в варианте того же Чернышевского, недалеко уходит от «фаланстера в борделе», как припечатал Герцен.

Утопия, надо сказать, и сама по себе жанр редкий, возникает она в преддверии великих исторических катаклизмов и почти всегда отличается детской наивностью, этой вечной спутницей агитационной литературы. От агитки не требуется глубина - она должна звать и увлекать, и в этом смысле почти все утопии, в том числе русские, делятся на два типа.

Первый - сказочный: счастье сделается само, без усилий. Настанет эпоха абсолютной праздности и довольства. Все будет на халяву и для всех. Серьезная проза редко рисует подобные картинки: это жанр фольклорный, мечты лежебоки, фантазии обжоры, которому лень обмакнуть галушку в сметану.

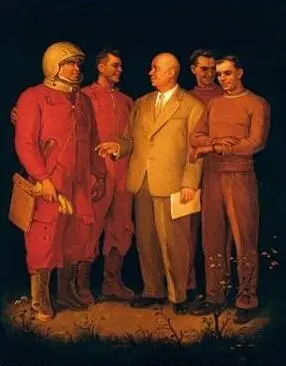

Второй - трудовой: все работают над чем хотят, никакого принуждения, сплошное творчество. Таковы почти все фантастические сочинения советской оттепели: их герои дорвались наконец до свободного труда, их не стесняет никакой Главлит, не дает идиотских указаний никакой партком, твори знай! «Туманность Андромеды» Ефремова - утопия пафосная и напыщенная, «Полдень, XXII век» Стругацких - ироническая и местами самопародийная, но роднит их безусловная и неуемная творческая активность главных героев, не покладающих рук в непрерывной гуманитарной и технократической экспансии.

Скоро, однако, с утопией начинают происходить забавные вещи. Джон Уиндем в 1957 году, в «Кукушках Мидвича», поставил один из главных вопросов мировой фантастики: если раса, идущая нам на смену, или пытающаяся захватить нас, или просто постепенно вытесняющая нас с Земли, на самом деле лучше нас (красивее, добрее, наделена телепатией), стоит ли нам защищать себя как биологический вид и отважно истреблять пришельцев, или лучше будет пожертвовать собой в честной борьбе, которую мы заведомо проиграем? С тех пор мировая литература только и делает, что прикидывает варианты ответа. Если будущее - безоговорочно светлое, прекрасное и гармоничное - отменяет нас, каковы мы есть, следует ли нам с этим мириться?

Читать дальше