«Но я же мяса у рабочих не воровала. Они и потом, когда я не работала в столовой, меня встречали и здоровались: как здоровье, Марь Ивановна, как живешь? А если бы обижались, разве бы стали так здороваться? Нет, я мясо другим путем добывала. Привезут тушу на сто двадцать килограмм, взвесят, а запишут на сто килограмм».

«А Наташка говорила, что она взяла себе сервиз на двести всяких тарелок. В столовую привезли его. А он такой красивый, что на стол поставишь тарелки, они и без мяса смеются. Она по дешевке и взяла себе. Ну, она же главный повар в столовой».

Валентина Богданова: «Кто владеет водкой в селе, тот может все».

3. Культура, гламур.Нина Васильевна Крупевич: «Иди в дом, кура озимая, там твой Дима Баклан поет!»

Валентина Богданова: «Я пришла к соседке, а она телевизор смотрит. Увидит рекламу порошка и говорит: „Да чтоб он сдох, твой порошок!“ Потом майонеза, и опять: „Да чтоб он сдох, твой майонез!“ Ивановна, говорю, ты чего это? А она мне говорит: „Это я в шутку!“»

Алевтина Ивановна Простова (село Григорьевка Смоленской области): «Как раньше ходили в юбках-то без ничего. Идешь, а в жопе снег. Вспомнить страшно. А внучка сейчас такие трусы надевает, что я ей говорю: мы по бедности, а ты по достатку жопой снег жуешь!»

Ольга Семеновна Калинова: «Мы в детстве кукол из тряпок делали - и головы, и руки. Из тряпок платье сошьем, оденем. Шапку сделаем. И сиськи приделаем ей, тоже из тряпок. И жениха ей сделаем. И койку им зробим. Все это из тряпок, из деревяшек».

Последнее свидетельство меня потрясло. Самодельная кукла Барби! В тиши, под сенью дубрав, летом 1932 года дети хутора Дамановка изобрели предмет, ставший одним из символов гламурного потребления. Барби - это же социальный конструктор. Из самых простых кубиков можно построить мост, дорогу, дом, замок, страну. А из самой дорогой Барби со всеми ее домами и машинами можно построить только соседскую семью. И кто это пишет, что Барби дает детям недоступные модели поведения, недостижимую мечту? Наоборот, примиряет, смиряет с некоторой пустотой грядущего.

В селе Верхнее Воронежской области случилось чрезвычайное происшествие. Одна из жительниц села, сорока лет от роду, нашла на своем огороде старую немецкую мину. Позвонила в город. Приехали саперы, милиция, деревенская администрация заглянула. И с ужасом собравшиеся увидели чисто вымытую мину, лежавшую на белом полотенце. Хозяйка объяснилась: «Стыдно со своего подворья грязную вещь отдавать. Никогда я себе такого не позволяла. Перед людьми неловко. Я зажмурилась, Богу помолилась и вымыла».

Наша героиня, совершив с риском для жизни беспримерный подвиг, доказала верность самостоятельно изобретенным ценностям: искренней, горячей зависимости от мнения окружающих и важности репутации.

Готовность довольствоваться своим жребием, ответственность, чрезвычайная значимость не богатства, а «доброй молвы», «приличного положения в обществе», - викторианские добродетели. Прибавьте к ним русскую жалостливость и легкую снисходительность к своим и чужим порокам, рожденную столетием средневековых испытаний, возвративших в обиход средневековую нравственность. Вот и портрет селянки ХХI века.

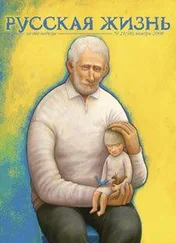

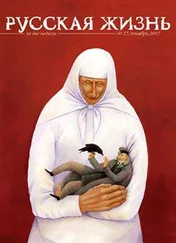

На огороде стоит русская крестьянка. Она знает вкус власти - хотя бы уже потому, что нет большей власти, чем власть женщины над ребенком. Но эта власть равна любви, и оттого отступать ей некуда. Бесконечно долго, сто лет подряд, она копает картошку. Позади голодные рты, большие города, населенные жадными, бесконечно жалкими детьми.

Деревня интересовала писателей-деревенщиков меньше всего

В русской литературе 70-х годов XX века сложилось направление, не имеющее аналогов в мире по антикультурной страстности, человеконенавистническому напору, сентиментальному фарисейству и верноподданническому лицемерию. Это направление, окопавшееся в журнале «Наш современник» и во многом определившее интеллектуальный пейзаж позднесоветской эпохи, получило название «деревенщики», хотя к реальной деревне, разумеется, отношения не имело.

Реальную русскую деревню следовало описывать средствами экспрессионистскими, или фантастическими, или в крайнем случае житийно-апокрифическими, но никак не прогорклыми красками из арсенала народнического реализма, благополучно исчерпавшегося еще во времена Николая Успенского. Что бы Толстой ни писал о народе в заметках вроде «Благодатной почвы», в художественной литературе получалась «Власть тьмы», нагромождением ужасов превосходящая нелюбимого автором Шекспира. К началу застоя в деревне гнили сразу два уклада - общинный и колхозный; оба были неэффективны и способствовали моральному разложению. Об этом реальном положении дел после Овечкина и отчасти Троепольского писали только Черниченко со Стреляным, но они ведь очеркисты, и если кому стоило браться за тему всерьез, то, пожалуй, действительно очеркисту. Изменить ситуацию в глобальном смысле ему не по плечу, но спасти тех, кого еще можно спасти, только он и властен. Не случайно очерк - основной жанр собственно деревенской литературы: жанр быстрого реагирования.

Читать дальше