Даже в роли Рассказчика ему лучше было в волшебниковой кофте.

Вообще, лучше - в чем попало.

Свитерок с кроссовками. Штаны из мешковины с конторскими буквами поперек седалища. Черное ношеное пальто со стоячим воротником.

Как положено чеховскому артисту, он не сыграл ни одного героя, за исключением враля Мюнхгаузена. Злодеи были - Степлтон, «Князь», Дракон. Ланселота - ни одного. Даже боец Некрасов был интровертом, фиксатором больших событий, кинокрутом.

Лицо и стать супермена скрывали благородного резонера. Его самые романтические герои толкали самые трезвые, самые чеховские речи нашего экрана: «Что за страна - и повесить-то как следует не умеют». «Серьезное лицо еще не признак ума, все глупости на земле делаются именно с этим выражением». «А чтоб зависти не было - надо людей переделать. На это десяти лет мало. Может, и двадцати не хватит». Декан Свифт - тот и вовсе промолчал всю картину. «Умный мальчик. Далеко пойдет».

Еще большего стоил его вечный прищур насмешника - из-под белой шляпы, ротмистровой фуражки, синей учительской с башлыком. С этим драконовским прищуром, с тоскливо-заинтересованно-куражливым поглядом в небо в 88-м было сказано: «Сейчас-то и начнется все самое интересное».

И началось интересное, и кончилось интересное, и на десятом году всегдашнего неинтересного душевед, у которого есть все - дом, афиша, трубка, любовь народа и благодарность отечества - понял, что пора озаботиться легендой. Легенда безжалостна. Она не осеняет зажившихся. Три важнейших работы в год смерти - вот режим легенды.

Так уходили Миронов, Фасбиндер, Жерар Филип.

Достоевский.

Чехов.

Янковский.

Дмитрий Быков

Ауалоно муэло

Закатные сказки Александра Шарова

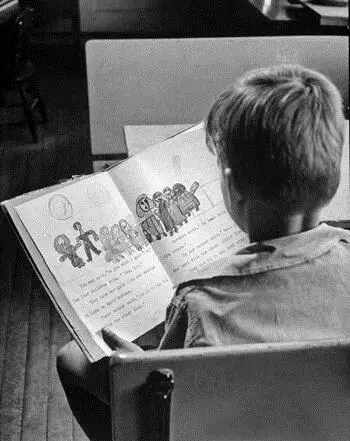

К столетию Александра Шарова появилось несколько публикаций, вспомнили главным образом его сказки, книгу очерков о сказочниках «Волшебники приходят к людям», дружбу с Чичибабиным и Галичем - словом, раннеперестроечный набор плюс некоторая советская ностальгия. Очень хорошо уже и то, что о Шарове заговорили вообще. В конце концов, сборник его сказок и фантастики лежит без движения в «Астрели» уже год, предисловие написал Борис Стругацкий, книгу составил Владимир Шаров, которого, слава Богу, никому представлять не надо и который приходится А. И. родным сыном, доказывая, что природа отдыхает на детях далеко не всегда (кстати, почему-то именно у детских писателей эта закономерность срабатывает редко: дети Драгунского - Денис и Ксения - ничем не уступают блистательному отцу, Николай и Лидия Чуковские писали отличную прозу, и как бы я ни относился к братьям Михалковым, бездарями их не назовет и заклятый враг). Теперь, может, дело сдвинется, и сказки его, не издававшиеся двадцать лет, вернутся к читателю; но вопрос о шаровском чуде, о его механизмах, остается. Множество читателей моего поколения опознавали свой, так сказать, карасс по цитатам из «Ежиньки» или «Мальчика-одуванчика», но я никогда не задумывался, почему так выходит и в чем вообще шаровское ноу-хау. Я просто читал все, что у него выходило, - не только сказки, разумеется, но и фантастику, и взрослую реалистическую прозу, и воспоминания. В детстве особенно точно опознаешь все качественное - ребенок, хоть ты его выпори, не станет читать тухлятину, у него собачий нюх на подлинность, до всякой рефлексии. Скажем, дочь моя легко и без всяких понуканий читает Пелевина с девятилетнего возраста, Алексея Иванова - с двенадцатилетнего, а там подоспели Кафка с Акутагавой, тогда как читать девчачьи любовные романы или женские детективы ее не заставила бы никакая сила. Я читал Шарова и плакал над его прозой, совершенно не задумываясь, «как это сделано», и с тех пор не успел задать себе этот вопрос. Попробуем хоть сейчас.

Лет в пятнадцать в сборнике повестей и статей «Дети и взрослые» (вышедшем в 1964 году и почти никем не замеченном - он нашелся в пансионатской библиотеке) я обнаружил изумившую меня тогда повесть «Хмелев и Лида». Это история тяжелораненого, которого забрала домой санитарка. Ей показалось, что она его любит, ее прельщала, так сказать, возможность подвига, и вот она его берет, а между тем никакой любви к нему в этой правильной, насквозь лицемерной советской девушке нет, есть потребность в самоуважении за чужой счет, и только. Сорокалетний майор Хмелев, у которого ноги не действуют, целыми днями лежит пластом в чужом доме, чувствуя, насколько его тут не любят и не хотят. Единственная для него отдушина - разговоры с соседским мальчиком, которому он вырезает игрушки. И вот эта история насильственного, лицемерного добра, столь нетипичная для советской прозы, здорово меня встряхнула - получилось, что самое славное дело, сделанное из ложного побуждения, ничего не приносит, кроме яда. Может быть, здесь корень моей ненависти к публичной благотворительности. Потом Хмелев умирает, Лида переезжает, автор возвращается в город, где все это случилось, смотрит на новостройку, выросшую на месте лидиного барака, и меланхолически замечает: «Многое изменилось за эти годы». В подтексте - в описании новостройки, в картине нового, более удобного, но уже совершенно лишенного души позднесоветского мира угадывалась, однако, некая подспудная тоска по сороковым: да, полно было насилья и вранья, но хоть представление о подвиге было - а теперь и этого нет, проблема не решена, а просто снята, словно фигурки в недоигранной партии смахнули с доски.

Читать дальше