В этой связи меняются и основания реализации процессов «международных отношений». От чисто прагматических и рациональных они переходят к философским и даже метафизическим представлениям о конечных целях международной политики. Ярким примером тому служит политико-мировоззренческое течение неоконсов в США. Представители этого течения берут за основу именно философские концепции, вычленяя оттуда технологические подходы к формированию общества. Главный принцип неоконсов состоит в том, что философия должна быть реализована на практике , а идеи должны претворяться в жизнь , а не использоваться только лишь для интеллектуального удовольствия [13] DruryShadia Leo Strauss and the American Right // London: Macmillan, 1999.

, ибо, как любят повторять неоконсы, «Ideas do matter».

Сама же система «международных отношений» сегодня переходит с уровня межнациональных отношений, сложившихся в момент образования Вестфальской системы и окончательно закреплённых Версальским договором, на более низкие уровни. Субъектами международных — в прямом смысле слова — отношений всё чаще становятся именно народы, а не политические нации, этносы. Теперь даже общественные, негосударственные структуры, НПО, НКО по праву считают себя субъектами глобальной политики и влияют на процессы, происходящие далеко за пределами государств, в которых они зарегистрированы. Но и это не стало пределом: на место коллективной субъектности, пусть и более низкого уровня, чем государство, приходит атомизированная субъектность индивидов, объединённых в искусственные сети по итогам так называемой массификации — в терминах Алена де Бенуа, о чём было сказано выше. Сети, в свою очередь, представляют собой систему множественных горизонтальных связей, определяемых Жилем Делёзом как ризома [14] Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения. — М.: У-Фактория, 2007.

. И здесь уже речь идёт об изменении философского представления об устройстве общества — эволюции воззрений от классических, периода Нового времени, к сетевым, сложившимся с момента начала постиндустриальной эпохи до полного становления мировоззренческой парадигмы постмодерна . Именно ризома , а точнее — её наличие, является необходимым условием распространения американской «Империи», на что недвусмысленно намекают Негри и Хардт, утверждая: «Общие контуры современного имперского строя могут быть представлены в виде ризомы, разветвленной корневой системы, универсальной сети коммуникаций, все точки или узлы которой связаны между собой» [15] Хардт М., Негри А. Империя. — М.: Праксис, 2004.

.

Если раньше залогом успеха являлось военное превосходство, выраженное сначала в численности армий, а затем в качестве и объёмах вооружений, то теперь для установления контроля над большими пространствами используются сетевые технологии , а с противником ведутся сетевые войны [16] Коровин В. М. Главная военная тайна США: сетевые войны. — М.: Эксмо, Яуза, 2009.

.Мотивами же к установлению глобального контроля и цивилизационному захвату больших пространств становятся эсхатологические идеи завершения истории на «своём аккорде», для того чтобы положить свои представления, свои модели устройства в основание нового мира , идущего на смену старому. Подобные взгляды свойственны многим, в том числе и наиболее влиятельным мировым политикам, а в некоторых моментах они граничат с религиозными представлениями о мотивах политической и международной деятельности. Это именно то, что социолог и теолог Питер Бергер определяет как десекуляризацию [17] BergerP.L . (ed.) Te Desecularization of the world: Resurgent Religion and World Politics // Washington en Michigan: Te Ethics and Public Policy Center en Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 1999.

.

Таким образом, обоснование такого явления, как сетевые войны, связано с необходимостью осмыслить изменения парадигмальных подходов к «международным отношениям» в более эсхатологическом и даже метафизическом ключе. Так как благодаря этому можно определить роль философии и идей, вытекающих из философских воззрений, в формировании решений, касающихся устройства мира и будущего человечества, где социальные сети стали ключевым инструментом установления контроля и влияния.

Трансформация общества: от коллектива к сети

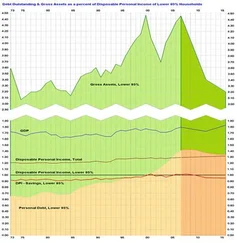

Предпосылки возникновения сетевых процессов следует искать в сфере изменения структуры общества. То есть его трансформации от коллективной субъектности, через индивидуальную, объединённую в искусственные «множества» к сетевому типу общества, где субъектами становятся атомизированные массы , объединённые в различные сети . Таким образом, сетевые процессы возникают на основе сетевой реальности , той среды, в которой и происходят сетевые процессы . А сами сети становятся базой для этих процессов, необходимой инфраструктурой, главным условием существования сетевого общества . Сеть Интернет здесь можно представить лишь как наиболее показательную, эталонную модель сети. Но помимо этого сюда относятся любые другие сети — сети закусочных, торговые сети, сетевые религиозные организации, секты, молодёжные клубы, сети создания и раскрутки брендов (или мемов), любые социальные сети. Всё это представляет собой необходимую среду сетевых процессов. Важнейшим свойством здесь является атомизированность участника сети, так как только это позволяет максимально гибко и во всём многообразии перекомбинировать сети, создавая новые системы связей на базе одной и той же массы обезличенных множеств.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу