Меня с слезами заклинаний

Молила мать. Для бедной Тани

Все были жребии равны…

Наверное, «все были жребии равны» и для Екатерины Буткевич. На Покровке состоялось венчание, и Катенька вышла из Покровской церкви графиней Стройновской.

Брак нельзя было назвать неудачным, правда, графу пришлось с осторожностью вывозить жену в свет, потому что на первом же балу она произвела неизгладимое впечатление на императора Александра I, да и поклонников у нее сразу же появилось больше, чем нужно. Поэтому она в основном сидела дома, воспитывала дочь Ольгу, ходила к обедне в Покровскую церковь, где ее и увидел Пушкин. Всем она казалась спокойной, уверенной в себе – но угадал ведь Пушкин «тайное горе» красавицы-графини. И через десять лет не забыл…

Она страдала, хоть была прекрасна

И молода, хоть жизнь ее текла

В роскошной неге; хоть была подвластна

Фортуна ей; хоть мода ей несла

Свой фимиам – она была несчастна…

Памятный знак на площади Тургенева, на месте Покровской церкви

Екатерина Буткевич-Стройновская пережила и разорение мужа, и его самого, вышла замуж во второй раз, говорили, что по любви. Воспоминаний она не оставила.

И еще несколько слов о Коломне, не из личного опыта (мое детство прошло в других районах, на Покровку я попала уже взрослой). Герман Борисович Гоппе в своей книге «Твое открытие Петербурга» вспоминает, что его бабушка, человек глубоко религиозный, упорно называла Покровскую церковь Пушкинской. И это не было кощунством – так уж слились в памяти нескольких поколений Коломна, Покровка, Пушкин…

А саму Покровскую церковь, как «малохудожественную» снесли в 1934 году.

Это, наверно, самая короткая наша передача. Так уж совпало, что почти одновременно Виктор Михайлович записал передачу с Владимиром Герасимовым – о том, где мог находиться «домик в Коломне». И попросил меня, уже на месте, о «домике в Коломне» не распространяться. Пришлось перестраиваться на ходу.

До сих пор жалею, что не слышала герасимовской передачи. Говорят, было очень интересно. Не сомневаюсь: умел Виктор Михайлович выбирать собеседников.

А на месте Покровской церкви – памятный знак серого гранита. Восстанавливать ее, кажется, не собираются. И еще – недавно зазвучало над Коломной грозное слово «реновация». Что-то будет…

Когда стоишь возле вокзала, всегда представляешь – как приезжает человек в город, откуда, зачем… А если дело происходит в Петербурге, в столице, то это особенно интересно – ведь Петербург – город приезжих. [8]Так повелось со времен Петра – прибывали со всех концов России, по своей или не по своей воле – и оставались. Молодой город насчитывает едва ли более девяти—десяти поколений жителей (если считать поколением 30 лет). Мы не знаем ни одного крупного русского писателя (до Александра Блока), который родился бы в Петербурге. Даже герои Федора Михайловича Достоевского, олицетворяющие для нас петербуржцев – и те приезжали в столицу учиться или работать. Если Париж, в каком-то смысле – олицетворение Франции, Рим – Италии, то столица России – наименее русский город из всех существовавших. Здесь всегда было большое количество иностранцев, многие из которых во втором-третьем поколении становились совершеннейшими россиянами, даже сохраняя, скажем, лютеранскую веру. Вспомним семьи Трезини, Бенуа, род Блоков…

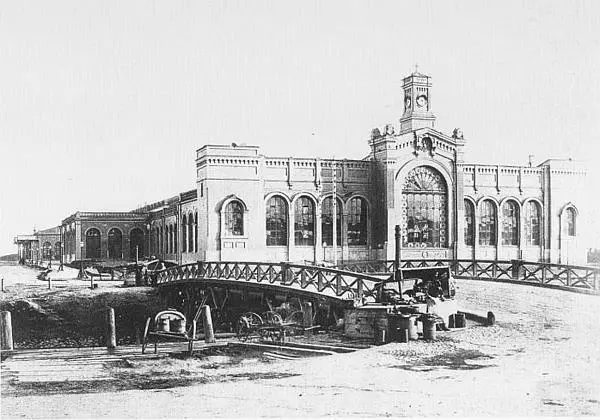

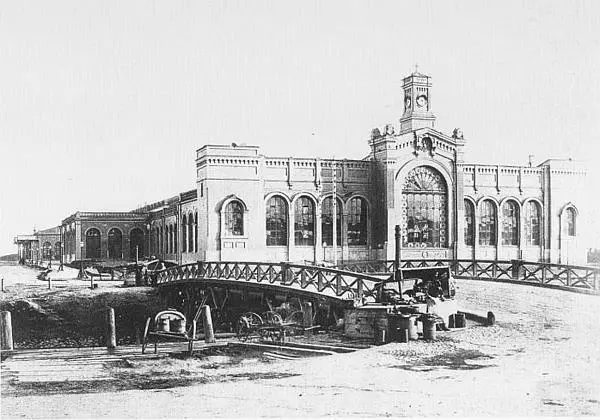

Варшавский вокзал. Открытка начала XX века

А мы стоим сейчас у Варшавского вокзала, связывавшего когда-то Петербург с западными губерниями, а через них – с Европой. Он был одним из самых молодых наших вокзалов – после него построен только Финляндский. [9]

Строилась железная дорога Петербург—Варшава в несколько этапов. Сначала открылось движение поездов до Пскова, а в 1862 году – до Варшавы. И вокзал тоже строился поэтапно – сначала по проекту Ксаверия Скаржинского возвели два корпуса параллельно путям, и пространство между ними перекрыто кровлей. Главный фасад, обращенный в сторону Обводного канала, тогда напоминал здание Московского вокзала, демонстрируя, так сказать, стиль «ренессанс». С возрастанием объема перевозок здание вокзала стало тесным, и в 1860-х годах его перестроили. Автор проекта – архитектор Петр Сальмонович. Со стороны Обводного канала здание получило могучие арочные проемы, застекленные, пропускающие свет в крытый «путевой двор», и было увенчано часовой башенкой. Там, где стоит сейчас статуя Ленина, [10]находилось большое витражное окно. Позднее, правда, на этом месте построили часовню в память чудесного спасения царской семьи в Борках. (Кстати, именно здесь произошло покушение эсера Егора Сазонова на министра внутренних дел В. К. Плеве в 1904 году. Сохранилась фотография вокзала с разбитым центральным окном.)

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу