Но все было напрасно: реальный водораздел между обвиняемыми и обвинителями проходил по черте, разделяющей самый тип их сознания. Формула «Кто не с нами, тот против нас» была Незыблемой для обвинителей. С этой логикой в атмосфере накаленных страстей открыто спорил Синявский. Он только точно указал причину глухого непонимания: «…у меня в неопубликованном рассказе «Пхенц» есть фраза, которую я считаю автобиографической: «Подумаешь, если я просто другой, так уж сразу ругаться…» Так вот: я другой. В здешней наэлектризованной, фантастической атмосфере врагом может считаться любой другой» человек. Но это не объективный способ нахождения истины…»

«О том, о чем я пишу, молчит и литература, и пресса, – говорил на суде Ю. Даниэль. – А литература имеет право на изображение любого периода и любого вопроса. Я считаю, что в жизни общества не может быть закрытых тем». Это был акт духовного сопротивления, духовной независимости.

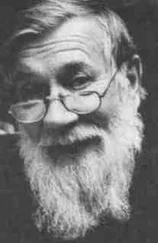

Нет, Синявский и Даниэль стали возмутителями спокойствия отнюдь не случайно. И сегодня это яснее, чем когда бы то ни было.

Я хорошо помню атмосферу процесса: это была атмосфера беснования, затягивающая все новых людей, обнаруживающая их духовную слабость, неспособность защитить себя, свое лицо. И вот уже вослед, после приговора, зряшно, не под петлей, не под угрозой расстрела пишут свое письмо профессора и преподаватели Московского университета, принародно каясь, что «знали Андрея Синявского», но не распознали, что есть «другой Синявский». В увлечении красным словцом обвинили они Синявского уже не только в клевете на русский народ, как это было на процессе, но и в клевете «на человеческую природу, на все человечество». А смирнейшего, любимого учениками доцента В. Дувакина, осмелившегося заявить на суде, что Синявский был «человек, ищущий истину, искренний и честный в своих исканиях», что его жизнь была жизнью «очень аскетической», что он был «погружен в русское искусство», отстранили от преподавания, разрешив ему в виде милости заняться незаметной библиотечной работой.

Страна разделилась – «образ врага», еще не умерший, воскрес. Время до процесса было временем надежд на справедливость, силу легального протеста, весомость общественного мнения. Это была самая высокая точка в развитии гражданского самосознания, пик доверия к власти, жажда достучаться до «верхов», найти с ними общий язык. Писали жены арестованных, писали друзья, незнакомые люди. Они не скрывали своих имен: М. Розанова, Л. Богораз, И. Голомшток, А. Гинзбург, А. Якобсон, И. Роднянская, Л. Копелев, Ю. Герчук, В. Корнилов, В. Меникер, Ю. Левин, Н. Кишилов. Письма шли в «Известия», в Президиум Верховного Совета СССР, в Президиум Верховного Совета РСФСР, в Московский городской суд, в Верховный суд СССР, в Верховный суд РСФСР. Свои услуги для защиты обвиняемых предложили видные деятели советской культуры и науки (в том числе Вяч. Вс. Иванов – ученый с мировым именем). Доброжелательные отзывы о творчестве Даниэля и Синявского послали в суд К. И. Чуковский и К. Г. Паустовский.

Не помогло.

Буря негодования поднялась за границей. В числе протестующих были крупнейшие деятели мировой культуры, практически все международные творческие ассоциации и даже руководители ряда зарубежных компартий.

Не помогло.

Речь шла о демократии – а это много значило для пробудившейся страны, для ее самосознания, это много значило и для ее престижа за рубежом. Все требовали гласности (это слово – тоже из тех времен). Все требовали информации. Все требовали соблюдения законности.

Но мнение сограждан и зарубежных друзей Советского Союза было отодвинуто в сторону – за ненадобностью. Протесты писателей и ученых – брошены в корзину. Защитникам Синявского и Даниэля бесцеремонно дали понять, что в их мнении никто не нуждается.

Сегодня это может показаться странным: ведь все просили всего лишь открытой дискуссии, всего лишь открытого суда, всего лишь гласности. Ведь все говорили лишь о свободе творчества, протестовали против отождествления художественного произведения с политической прокламацией. Всего лишь…

А в это время писатели торопливо исключали Синявского из своего Союза: 22 февраля 1966 года «Литературная газета» опубликовала заметку «В секретариате Московской писательской организации», где сообщалось о единодушном осуждении А. Д. Синявского и единогласном решении исключить его «из членов Союза писателей СССР как двурушника и клеветника, поставившего свое перо на службу кругов, враждебных Советскому Союзу».

Читать дальше