Виват юстиция! И процесс начался!

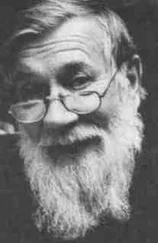

Синявский и Даниэль сумели удержать процесс на литературоведческой грани, в лесах гротеска и научной фантастики, не признаваясь и не признавшись в антисоветской деятельности, требуя уважения к свободе творчества, к свободе совести. В этом великая принципиальность этого процесса. Синявский и Даниэль держались смело, твердо и в то же время очень осторожно, говоря каждую фразу очень обдуманно и не позволяя заманить себя в сети, которые раскидывал не столько прокурор, сколько председатель суда.

Ничего не было бы проще – заготовить и произнести политическую речь, что, дескать, с детства ненавидел, выступаю как борец, разоблаченный, обличенный, умираю (вариант: прошу прощения у родной власти!).

Ничего не было бы проще и ничего не было бы вреднее. Такая позиция была бы победой прокурора и суда, вернула бы страну в невыносимое положение, когда автору известной «птички божией» полагался бы концентрационный лагерь, как вреднейшему тунеядцу. И за «птичку божию» начали бы судить, усматривая в ней намек на государственный строй и считаясь с текстом «птички божией» только как с риторической, гражданской поэзией.

Синявский и Даниэль в эту ловушку не попались.

Да и в самом деле, почему антисоветчики Синявский и Даниэль, а не прокурор, который, отвечая на вопрос Синявского, заявил, что не напечатал бы его повестей на родине? Кто тут приносит больше вреда России?

Синявский и Даниэль отрицали свою вину в антисоветской деятельности. Еще бы! Любые произведения такого плана могут принести только пользу.

Подумай, старый товарищ! В мужестве Синявского и Даниэля, в их благородстве, в их победе есть капля и нашей с тобой крови, наших страданий, нашей борьбы против унижений, лжи, против убийц и предателей всех мастей.

Ибо что такое клевета? И ты, и я мы знаем оба сталинское время – лагеря уничтожения небывалого сверхгитлеровского размаха, Освенцим без печей, где погибли миллионы людей. Знаем растление, кровавое растление власти, которая, покаявшись, до сих пор не хочет сказать правду, хотя бы о деле Кирова. До каких пор! Может ли быть в правде прошлой нашей жизни граница, рубеж, после которой начинается клевета? Я утверждаю, что такой границы нет, утверждаю, что для сталинского времени понятие клеветы не может быть применено. Человеческий мозг не в силах вообразить тех преступлений, которые совершались.

Лучше уж суду держаться в рамках чисто литературной дискуссии, как и предложил Синявский. Суду будет спокойнее вести разговор о прямой речи, об авторской речи, о гротеске, о научной фантастике. Просто спокойней, и все!

Лично я не сторонник сатирического жанра, не сторонник сатирического направления в литературе, хотя и признаю все его равноправие, допустимость, возможность. Мне кажется, что наш с тобой опыт начисто исключает пользование жанром гротеска или научной фантастики. Но ни Синявский, ни Даниэль не видели тех рек крови, которые видели мы. Оба они, конечно, могут пользоваться и гротеском и фантастикой.

Повесть Аржака-Даниэля «Говорит Москва», с его исключительно удачным гоголевским сюжетом «дня открытых убийств», вряд ли в чисто реалистическом плане может быть поставлена рядом со стенограммами XXII съезда партии, с тем, что было рассказано там. Тут уже не «день открытых убийств», а «двадцать лет открытых убийств».

Нет, лучше держаться в рамках чисто литературной дискуссии. Однако председатель суда Л. Смирнов, самый крупный судебный работник Советского Союза (по одному этому можно судить о той круговой обороне, которую заняли власти к началу процесса), предпочел выбрать второй вариант – осудить за контрреволюционную агитацию и пропаганду и «закатать на всю катушку», сколько позволяет предъявленная статья. Синявский – 7 лет, Даниэль – 5 лет.

Для чего же этот процесс был осчастливлен участием председателя Верховного суда?

Прежде всего – для симуляции демократии. Второе – Смирнов должен был показать пример подхода к такого рода делам в будущем, дать «эталон» с тем, чтобы не было ошибок, которые наделала Савельева, судившая Бродского в Ленинграде. Если в деле Синявского и Даниэля была бы Савельева, она бы задергала подсудимых, не дала бы им слова сказать. Л. Смирнов был послан, чтобы симулировать демократию – жест такого же плана, что и неожиданный курбет Тарсиса, переплывшего перед самым процессом Ламанш [94].

Расчет на живое свидетельство Тарсиса не оправдался – дескать, он осудит Синявского, а к тому же параноик, бездарен.

Читать дальше