Мне приводили аргументы, на которых кончалась возможность объяснить что-то. Если я в статье пишу о любви к Маяковскому, мне отвечают: «Маяковский писал: «У советских собственная гордость», а ты послал за рубеж». Но почему я, пусть такой непоследовательный и немарксистский, не могу восхищаться Маяковским?

Тут начинает действовать закон «или-или», иногда он действует правильно, иногда – страшно. Кто не за нас, тот против нас. В какие-то периоды – революция, война, гражданская война – эта логика может быть и правильна, но она опасна применительно к спокойному времени, применительно к литературе. У меня спрашивают: где положительный герой. Ах нет? А-а, не социалист? Не реалист? А-а, не марксист? А-а, фантаст? А-а, идеалист? Да еще за границей! Конечно, контрреволюционер!

Вот у меня в неопубликованном рассказе «Пхенц» есть фраза, которую я считаю автобиографической: «Подумаешь, если я просто другой, так уж сразу ругаться…» Так вот: я другой. Но я не отношу себя к врагам, я советский человек, и мои произведения – не вражеские произведения. В здешней наэлектризованной, фантастической атмосфере врагом может считаться любой «другой» человек. Но это не объективный способ нахождения истины. А главное – я не знаю, зачем придумывать врагов, громоздить чудовища, реализуя художественные образы, понимая их буквально.

В глубине души я считаю, что к художественной литературе нельзя подходить с юридическими формулировками. Ведь правда художественного образа сложна, часто сам автор не может ее объяснить. Я думаю, что если бы у самого Шекспира (я не сравниваю себя с Шекспиром, никому это и в голову не придет), если бы у Шекспира спросили: что означает Гамлет? Что означает Макбет? Не подкоп ли тут? – я думаю, что сам Шекспир не смог бы точно ответить на это. Вот вы, юристы, имеете дело с терминами, которые чем уже, тем точнее. В отличие от термина художественный образ тем точнее, чем шире.

Из зала суда. День четвертый

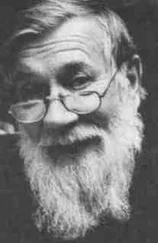

Последнее слово Юлия Даниэля

Я знал, что мне будет предоставлено последнее слово, и я думал над тем, отказаться ли мне совсем от него (я имею на это право) или ограничиться несколькими обычными формулировками. Но потом я понял, что это не только мое последнее слово на этом судебном процессе, а может быть, вообще мое последнее слово в жизни, которое я могу сказать людям. А здесь люди – и в зале сидят люди, и за судебным столом тоже люди. И поэтому я решил говорить.

В последнем слове моего товарища Синявского прозвучало безнадежное сознание невозможности пробиться сквозь глухую стену непонимания и нежелания слушать. Я настроен не так пессимистически. Я надеюсь вспомнить еще раз доводы обвинения и доводы защиты и сопоставить их.

Я спрашивал себя все время, пока идет суд: зачем нам задают вопросы? Ответ очевидный и простой: чтобы услышать ответ, задать следующий вопрос; чтобы вести дело и в конце концов довести его до конца, добраться до истины.

Этого не произошло.

Я не буду голословен, я еще раз вспомню, как все это было.

Я буду говорить о своих произведениях – надеюсь, меня простит мой друг Синявский, он говорил и о себе и обо мне – просто я свои вещи лучше помню.

Вот меня спрашивали: почему я написал повесть «Говорит Москва»? Я отвечал: потому что я чувствовал реальную угрозу возрождения культа личности. Мне возражают: при чем здесь культ личности, если повесть написана в 1960 – 61 году. Я говорю: это именно те годы, когда ряд событий заставил думать, что культ личности возобновляется. Меня не опровергают, не говорят, мол, вы врете, этого не было, – нет, мои слова просто пропускают мимо ушей, как если бы этих слов не было. Мне говорят: вы оклеветали страну, народ, правительство своей чудовищной выдумкой о Дне открытых убийств. Я отвечаю: так могло быть, если вспомнить преступления во время культа личности, они гораздо страшнее того, что написано у меня и у Синявского. Все, больше меня не слушают, не отвечают мне, игнорирую? мои слова. Вот такое игнорирование всего, что мы говорим, такая глухота ко всем нашим объяснениям – характерны для этого процесса.

По поводу другого моего произведения – то же самое: почему вы написали «Искупление»? Я объясняю: потому что считаю, что все члены общества ответственны за то, что происходит, каждый в отдельности и все вместе. Может быть, я заблуждаюсь, может быть, это ложная идея. Но мне говорят: «Это клевета на советский народ, на советскую интеллигенцию». Меня не опровергают, а просто не замечают моих слов. «Клевета» – это очень удобный ответ на любое слово обвиняемых, подсудимых.

Читать дальше