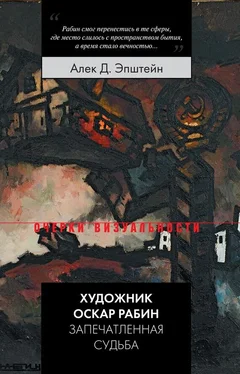

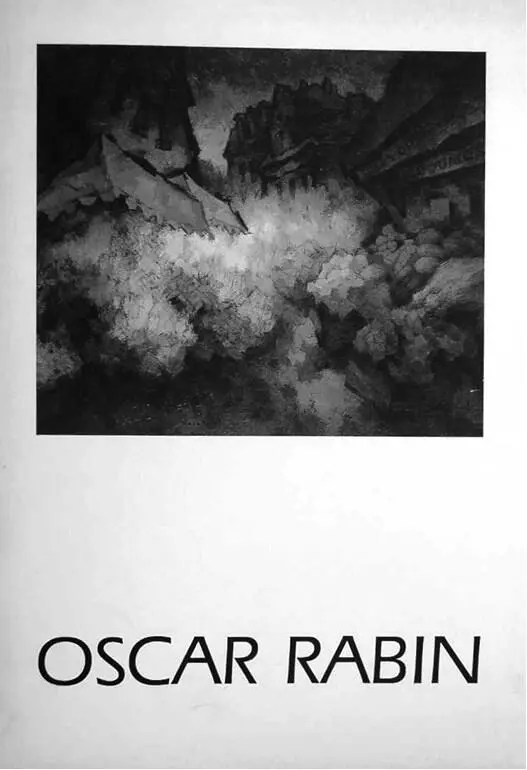

Каталог персональной выставки О.Я. Рабина, прошедшей в 1984 году в Джерси-сити в США в созданном А.Д. Глезером втором Русском музее в изгнании

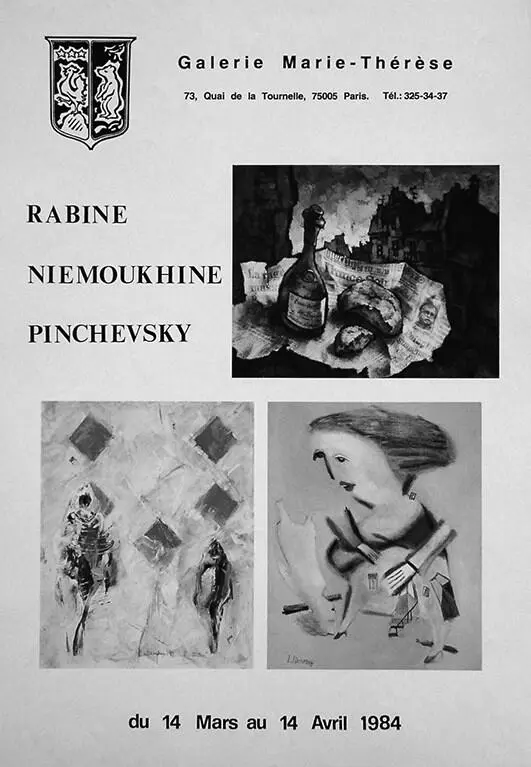

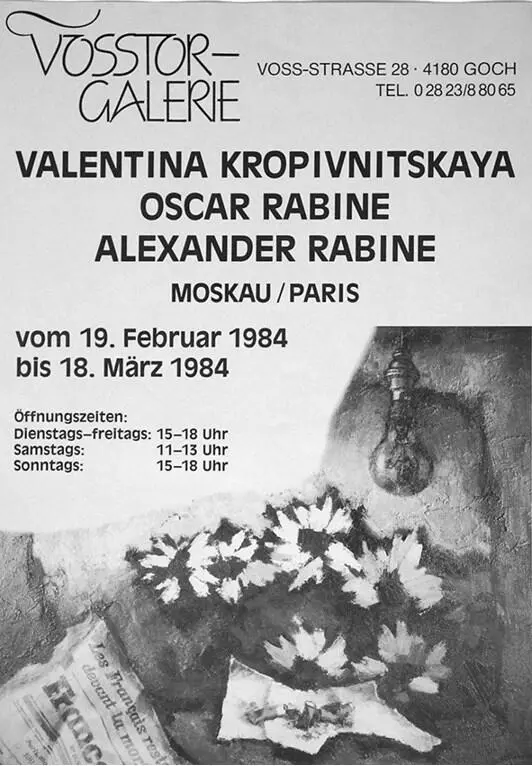

Афиша совместной выставки Валентины Кропивницкой, Оскара Рабина и Александра Рабина, прошедшей в г. Гох в ФРГ в феврале—марте 1984 г.

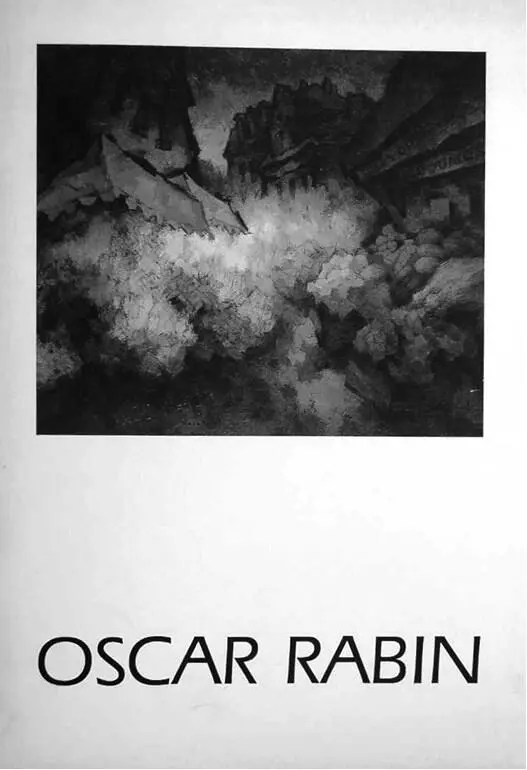

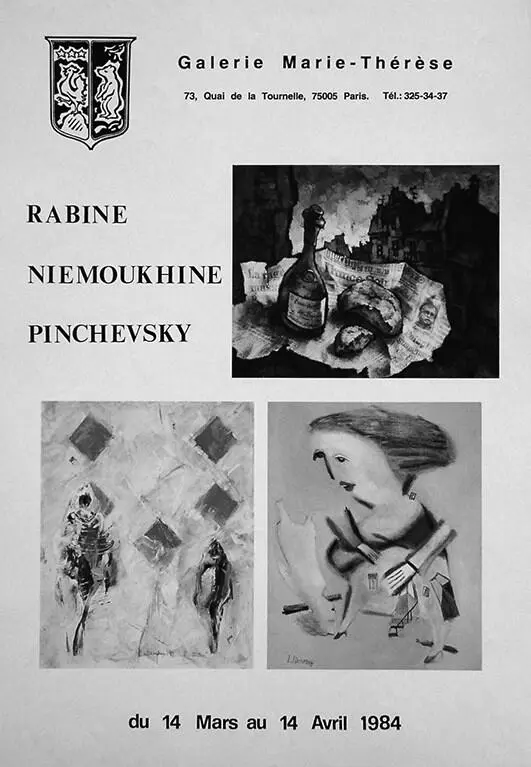

Афиша совместной выставки Оскара Рабина, Владимира Немухина и Леонида Пинчевского, прошедшей в Париже в марте—апреле 1984 г.

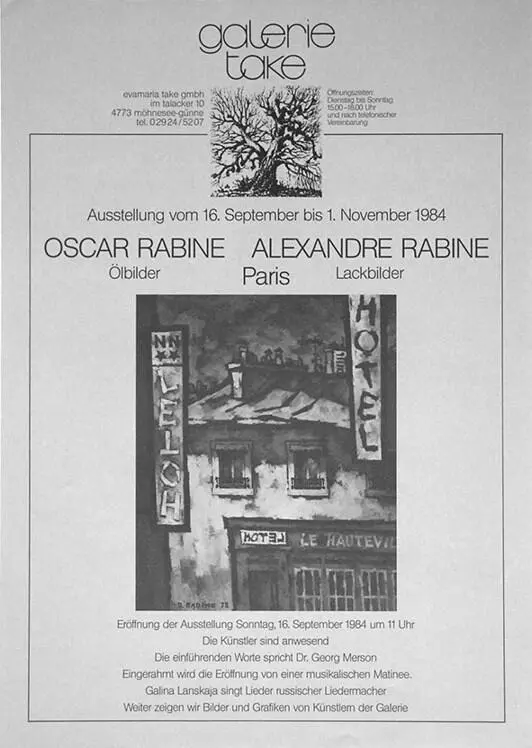

Афиша совместной выставки Оскара Рабина и Александра Рабина, прошедшей в Париже в сентябре—октябре 1984 г.

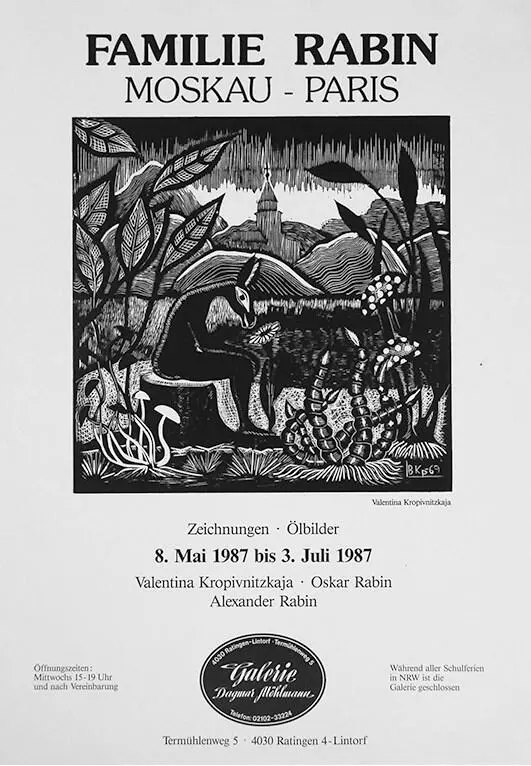

Афиша совместной выставки Валентины Кропивницкой, Оскара Рабина и Александра Рабина, прошедшей в г. Ратинген в ФРГ в мае—июле 1987 г.

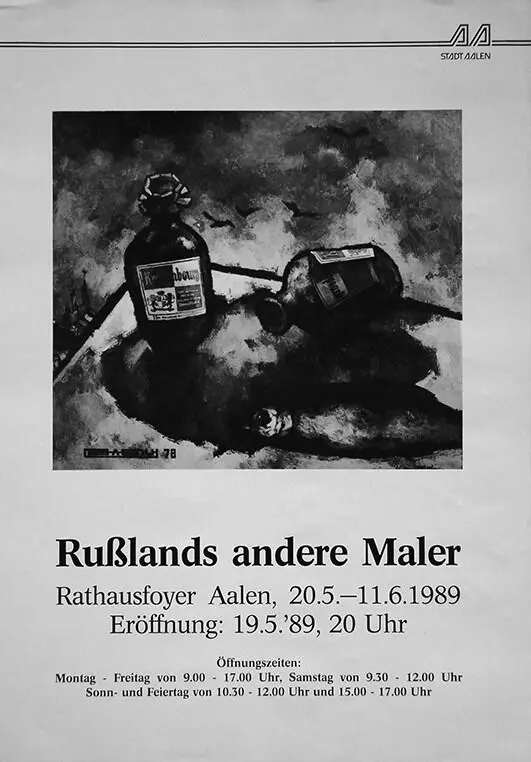

Одна из картин Оскара Рабина на афише групповой выставки русских художников, прошедшей в ФРГ в мае—июле 1989 г.

Я не согласен с Екатериной Бобринской, утверждающей, будто «Рабин писал барачные пригороды Москвы, потом новостройки, потом парижские улицы, но всегда оставалось ощущение, что это жизнь глухой окраины, нелюбимая и чужая» 197. Отнюдь не чужая жизнь представлена на полотнах О.Я. Рабина, и невозможно назвать ее нелюбимой: эта была та единственная жизнь, которую прожил художник, и на его полотнах нашлось место не только баракам, но и Триумфальной арке. Куда более точными мне представляются слова Николь Ламот, которая восхищалась «чудесной композицией “Монмартр”, выполненной в сероватом колорите с грустными домами и потрескавшимися стенами, излучающими теплый, печальный свет», и отмечала, что «художник сумел уловить и передать на полотне очарование этого старинного парижского квартала» 198. И даже создав яркие полотна, запечатлевшие Монмартр, где О.Я. Рабин и В.Е. Кропивницкая жили в первой половине 1980-х годов, художник оставался для местного истеблишмента «чужим».

В такой ситуации оказался не только О.Я. Рабин: практически никому из эмигрировавших во Францию российских художников, среди которых такие «звезды» как Олег Целков, Владимир Янкилевский, Михаил Шемякин, ныне покойный Михаил Александрович Рогинский и др., не удалось стать «своим» во французских музейно-художественных кругах. Из всех советских/российских художников-эмигрантов персональной выставки в Центре современного искусства им. Помпиду удостоились только Илья Иосифович Кабаков (однако сам он не жил и не живет во Франции) и Эрик Владимирович Булатов. Выставки на других площадках прошли у Бориса Абрамовича Заборова, который уехал из СССР в 1981 году, будучи менее известным, чем все перечисленные выше живописцы. «Французское общество не только русских, но и вообще мало кого принимает, – говорил Э.А. Штейнберг, долго живший в Париже с 1991 года. – Русские художники не были готовы к встрече с Европой и с этим жестким, закрытым миром» 199.

Но надежды и ожидания были другими. «Париж всегда был удивительным городом. Кто бы в этот город ни приезжал, всегда мог найти в нем свое место, очертить его и устроить свой мир. Посмотрите, во французском искусстве половина – не французы», – справедливо подмечал Оскар Рабин 200. Из художников так называемой «Парижской школы», большинство из которых, как и О.Я. Рабин, были выходцами из Восточной и Центральной Европы еврейского происхождения, почти никто не попал в канон французского искусства при жизни, а, скажем, Хаим Сутин (1893—1943) стал известным и выбился из нищеты только благодаря тому, что в 1923 году большое количество его работ приобрел прибывший из США коллекционер Альберт Барнс (1872—1951); в Париже первая выставка Сутина прошла только в 1927 году в одной из галерей, а прижизненных персональных выставок во французских музеях у него не было; их не было и у Амедео Модильяни.

Выдающиеся художники «русского Парижа» Оскар Рабин, Владимир Янкилевский и Олег Целков на фоне экспозиции работ О.Я. Рабина, 2010 г. Фото Владимира Сычева

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу