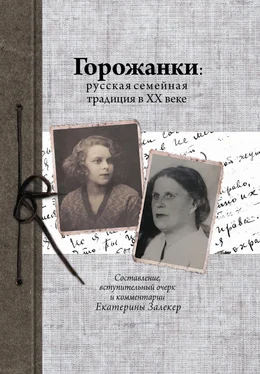

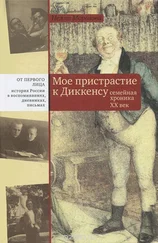

Фотограф сделал несколько снимков, имевших разную композицию. Владелец типографии Иван Дмитриевич Сытин неизменно располагался в центре. Рядом с ним – женщины: по правую руку (на фотографии – слева) корректор Ольга Ивановна Демидова, по левую (на фотографии – справа) другой корректор – Мария Петровна Кулебакина. Алексей Матвеевич на нашем снимке стоит за спиной жены. В этом же ряду второй слева – юный подчитчик Сергей Александрович Есенин, только что увидевший опубликованными два своих первых стихотворения. Его гражданская жена, корректор Анна Романовна Изряднова, сидит на полу, склонив голову к коленям другой женщины. Как много десятилетий спустя вспоминали дочери Демидовых, объясняя детям и внукам фотографию, в корректорской на четвертом этаже было в том феврале тепло, и Ольга Ивановна, работая над рукописью, сняла накинутый на плечи платок, но, когда в типографии появился Иван Дмитриевич Сытин с фотографом и она была приглашена сесть рядом с владельцем типографии в первом ряду, она «схватила платок» и закуталась в него, чтобы на фотографии не была заметна ее беременность. При этом женщины, показывая фотографию, всегда загадочно говорили: «Здесь есть еще один человек».

Февраль 1914 г. Сытинская типография.

В центре – Иван Сытин, владелец типографии. Слева от Сытина – Ольга Смирнова (Демидова), корректор, справа – Мария Кулебакина, корректор (после смерти Ольги Смирновой – третья жена Алексея Демидова).

Стоят: над Ольгой Смирновой (Демидовой), четвертый слева – Алексей Демидов, заведующий корректорской, второй слева – Сергей Есенин, подчитчик. Сидит на полу: первая слева – Анна Изряднова, корректор

О Сытине и о его типографиях написано достаточно исследований. Начало прославлению своего Товарищества положил сам Сытин. С приходом советской власти начал создаваться миф о сытинцах как передовых революционерах-печатниках. В 1929–1930 годах Центральным бюро краеведения совместно с ВСНХ был объявлен конкурс на лучшее монографическое описание фабрик и заводов, победителем которого стала книга «Первая Образцовая типография», написанная «рабочим от станка» Н. И. Мирецким, а «главным редактором» был «весь коллектив рабочих Первой Образцовой» [2] Мирецкий Н. И. Первая Образцовая типография. М., 1930. С. 6.

. К сожалению – только рабочих. О литературной и культурной жизни служащих типографии – корректоров, рисовальщиков – из монографии мы не узнаем. Книга Мирецкого, основанная на собственных воспоминаниях и наблюдениях автора, создавала образ революционной пролетарской типографии. Такой она вошла и в учебники истории. Миф о революционерах-сытинцах столь укоренился в нашем сознании, что даже в некоторых поздних исследованиях, посвященных первому московскому периоду жизни Есенина, начинавшему покорение столицы с работы у Сытина, особо подчеркивается влияние «революционной пролетарской» среды на юного поэта – тема в действительности не столь существенная для этого периода его жизни. Влияние типографии на мировоззрение поэта характеризуется как тлетворное. Автор книги «Судьба и вера Сергея Есенина», написанной по благословению митрополита Симона (Новикова), Игорь Евсин пишет, что определение «вербочный херувим», данное в типографии поэту, «звучало как насмешка в устах так называемых „революционных пролетариев“, вовлекших неопытного деревенского паренька в антиправительственную деятельность» [3] Евсин И. Судьба и вера Сергея Есенина. Рязань, 2006. С. 62.

.

Но Есенин не так много общался с рабочими – эти знакомства остались главным образом от предыдущего недолгого периода его работы в книжном магазине, теперь же он начал служить в корректорской, где его и окрестили «вербочным херувимом». После рязанского села, после работы в мясной лавке купца Крылова, а затем в должности продавца в книжном магазине Есенин оказался в новом для себя мире московских служащих. Что представлял собой этот мир? Можно ли сейчас воссоздать атмосферу корректорской? И насколько вообще справедливо утверждение, что в типографии Есенин подпал под влияние «передовых идей», враждебных «устаревшему» православному мировоззрению» [4] Там же.

?

Сам Сытин был человеком истинно православным. Можно сказать – торжественно православным. Может быть, то, что большая часть его печатной продукции была связана с православием, и не является свидетельством религиозности издателя – коммерческие интересы для него были едва ли не превыше всего. По слухам (если им можно доверять), он сам признавался, например, что хорошо подзаработал на прославлении преподобного Серафима Саровского. Но создаваемая им в типографиях религиозная атмосфера была именно такой, какой требовал уклад Замоскворечья: по праздникам в стенах типографии на Пятницкой служились водосвятные молебны, после Пасхи повышалось жалование, на Рождество проводились детские елки, регулярно приглашался священник из близлежащей церкви Спаса Преображения «на Болвановке». А известная фраза Сытина «уйду в монастырь» – после национализации типографий – может быть, и не выражала выстраданную потребность его души, но и не для «красного словца» прозвучала (как сочли его советские биографы).

Читать дальше