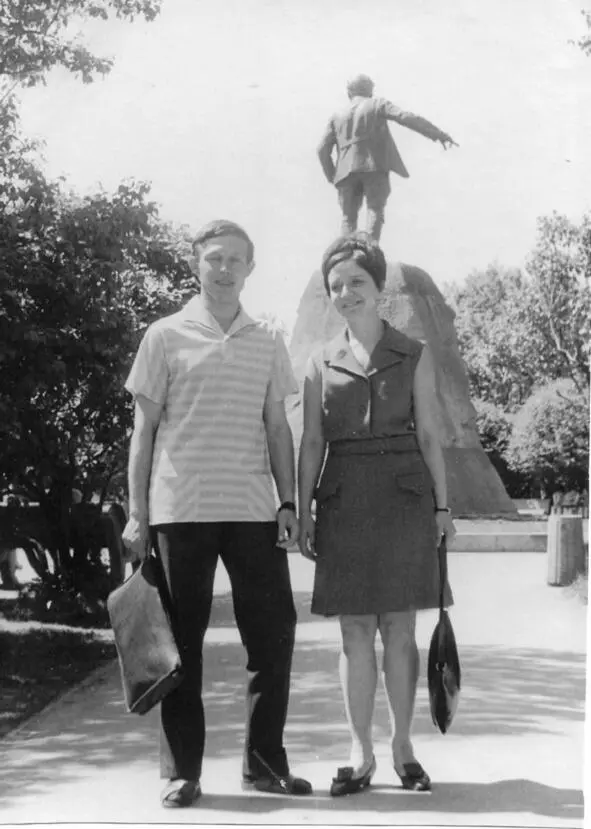

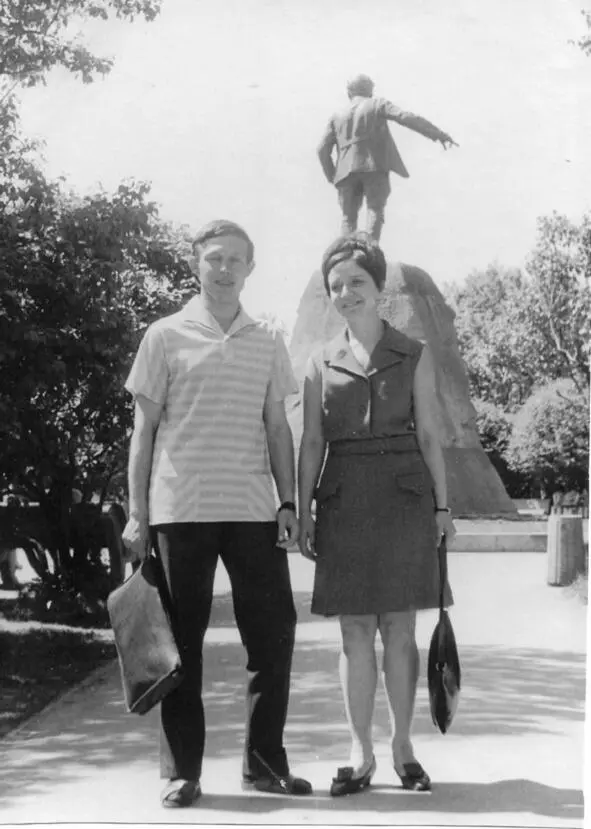

Первый курс журфака, 1970 год. С однокурсницей Галей Черновой в сквере возле Уральского государственного

университета им. А. М. Горького.

Здесь был другой мир и другие легенды – учились в основном ребята с Урала, из Пермского края, из Сибири и даже далекого Абакана (Хакасия). Из Уфы в УрГУ поступали лишь единицы, на нашем потоке лишь я да моя однокурсница Галя Чернова (впоследствии Коржавина) были «башкирами». Очарование столицы Урала, огромного города с Исетским прудом, своей суровой культурой, университетская среда – вот тот компот, в котором я созревал как журналист и редактор…

Учеба на заочном отделении факультета журналистики УрГУ с 1969 по 1975 год давала, помимо самообразования, два свидания а год с альма-матер – во время зимних и летних сессий. Но я не зря употребил образ Антея, черпающего силы от матери-земли. Когда рутинная работа в уфимской вечерней газете истощала во мне запас идей и энтузиазма, поездки в Свердловск, лекции профессоров УрГУ, высокие образцы изучаемой в университете журналистики, называемые там публикации и имена лучших перьев, обсуждения, разбор творчества – всё это питало нас под сводами университетских кафедр, в аудиториях журфака на четвертом этаже УрГУ, в студенческих общагах на сессиях и в коридорах альма-матер!

Уже прошло сто лет, но школа Уральского университета по-прежнему со мной, хотя все эти десятилетия после окончания вуза я до обидного мало писал об УрГУ, ни разу не ездил на традиционные встречи выпускников, да и в Свердловске – ныне Екатеринбурге – практически не бывал. Но память об УрГУ – это память сердца. Мне не забыть тех истин, что несли нам профессора и преподаватели университета, имен которых не буду называть, чтобы не обидеть не упомянутых. Я прошел через годы с этим гордым убеждением: я выпускник журфака УрГУ, одного из сильнейших с стране тогда. Я никогда не предам те идеалы, что и ныне остаются для меня самыми верными.

СОВЕТСКИЕ ДЕМОНСТРАЦИИ

ДЕЛАЛИ НАС НАРОДОМ

Первая демонстрация на моей детской памяти была в 1953-м году в Ленинграде, где мой отец-офицер учился в Военно-транспортной академии, носившей имя Л. М. Кагановича. Помню, мы, мальчишки, висим на штакетнике, отделявшем наш двор от улицы Железноводской – а мимо толпами идут люди! Играют и плачут оркестры, на знаменах и портретах – черные ленты…

– Это праздник, да? – пискнул кто-то из глупой еще малышни, глядя на оркестры в щель забора. – Музыку играют…

– Не праздник сегодня, – буркнули мальчишки постарше. – Сталин умер!

…Такой была советская эпоха – и в скорбные даты, и в праздники, особенно на Первомай и День Великого Октября, на улицы выходили целыми городами, и в этом было отличие тех массовых советских демонстраций от нынешних жалких подобий. Жизнь была невозможна без торжественных шествий всего народа, странным образом соединявших в себе «обязаловку» с единением людей. независимо от их возрастов, семейных положений, должностей, чинов, бедности или достатка – чувство праздника ощущалось в каждой семье. «В праздник идти на демонстрацию!» – это помнили все. Позже, уже будучи студентами техникума, мы с этих демонстраций сбегали под неусыпными взглядами преподавателей. Но все равно сначала приходили в эти колонны «потусоваться» среди своих, рассказать анекдот и даже хлебнуть из горлышка винца за спинами других веселых шалопаев.

У матери, тогда уже рабочей активистки завода текстильного стекловолокна и организатора цеха, каждое шествие мимо трибун на праздник отнимало здоровье и нервы: то кто-то раньше времени пускал в небо надутые шарики или терял подотчетный флаг, то вели под руки перебравшего слесаря Васю… Но до конца жизни мама с любовью вспоминала эти массовые демонстрации. Принарядившиеся «девчата» из ее цеха приходили с детьми и внуками, порой семьями. Пока колонны ползли и шагали до трибун, из сумочек появлялись соленые грибочки и котлетки, теплая еще картошечка, пироги, всякая снедь – и, разумеется, не обходилось без бутылочки. Стаканчики наполнялись щедро и волшебно. Песни и частушки пелись с топаньем каблучков. Хохот и шутки скрепляли нерабочую атмосферу. Обиды и ссоры забывались, с подходившими подругами целовались и чокались. Демонстрации превращались в своего рода прощенное воскресенье, праздник не только народа, но и души. Из громкоговорителей неслись лозунги, дети плясали и махали флажками, новую песню в рядах подхватывали сотни ртов… Даже проход колоннами мимо трибун был лишь прелюдией к коллективной поездке к кому-то в гости, продолжению праздника…

Читать дальше