Вот ему то и упала Кинельская волость с царского плеча так сказать в 1495 году. Помятуя о том, что наши предки прозвания даром не давали, то характер человека называемого шастуном, да еще и великим нам понятен и теперь. (Шастун-бездельник, праздный человек). До сих пор в обиходе употребляется слово шастать, а великим он видимо был в силу своего не малого роста. От кого и к кому шастал Василий Васильевич, что его так прозвали, сказать теперь уже трудно, то ли от князя к князю перебегал, то ли от боярыни к боярыне валандался.

Но только известно, что нашастал Василий Васильевич Шастун за свою жизнь восемь сыновей и одну дочь. Но вотчину московскую, волость Кинельскую, самую лакомую землицу, передал во владение старшему Петеньке. Петру Васильевичу, тоже Великому и уже по батюшке Шастунову, крепко прозваньице приклеилось, по наследству вместе с вотчиной досталось и в фамилию изродилось.

У того Петра был сын Андрей, а у Андрейки трое сыновей. У двоих видимо были проблемы с речью, потому как одного прозвали Немой, второго Гагой, что в прежние времена было дразнилкой заикающегося человека, а третий надо полагать подался в мистику и прозван был шаманом. Вообще такие звучные прозвища. Вам это ни чего не напоминает? Немой, Косой, Шаман, Гага, Шастун….Совсем как современная братва. Хотя у нас и сейчас князья уделы делят. Семь столетий прошло, ни чего не меняется на Руси матушке… Ну поехали далее….

Немой и Шаман были бездетными. А вот от Василья Андреевича Гаги пошел княжеский род Велико Гагиных, который и владел Кинельской волостью, пока не пресекся в 1722 году, со смертью последнего наследника, утонувшего во время купания, не старым еще и не успевшим оставить потомства. (князь Николай Иванович Великогагин (1716, -1722))

княжеское облачение 17 века

Между тем, владел сей славный род означенной выше волостью, почти три столетия. Верно служа своему отечеству и находясь в непомерной близости к царствующему дому вплоть до правления Петра Великого. Судя по прозвищам в те времена много великих людей было и ростом и делами. Были в роду и бояре и окольничьи и стольники и воины, храбро павшие на полях сражений.

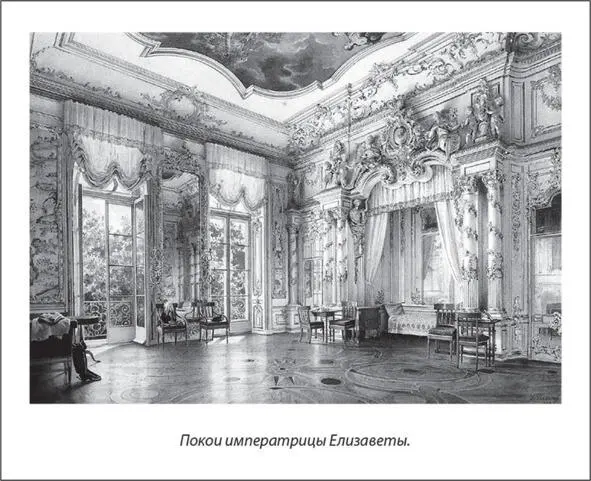

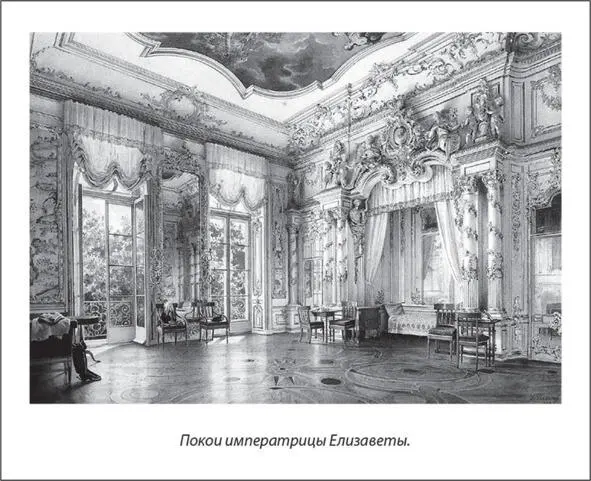

После внезапной трагической гибели восьмилетнего князя Николая Ивановича Великогагина, и за не имением других наследников, по смерти матери Прасковьи Петровны Вердеревской имение перешло в казну. А во времена императрицы Елизаветы, разделено было между любимцем императрицы генерал-аншефом, камердинером императрицы, Василием Ивановичем Чулковым и статским советником, князем Федором Андреевичем Щербатовым.

Именно Ф. А. Щербатов и стал владельцем д. Дивово и еще ряда прилегающих к ней селений. Он с супругой поселился в д. Дивово, в большом господском доме, построенном еще во времена Великогагиных. При усадьбе были разбиты регулярный и пейзажный парки, согласно моде того времени. Отстроена домовая часовня в честь пророка Илии и деревня по сему сменила свой статус и стала впредь именоваться сельцом.

По документам за 1770 год, в сельце Дивово проживало 15 дворовых людей и 171 человек крестьян в 19 дворах. В 1806 году, уже 25 дворов, в которых проживало 220 крестьян обоего пола.

1777 году на память святого чудотворца тихона амафутинского пополуночи во втором часу представился раб божий его сиятельство лейб гвардии преображенского полку князь федор сынпокойного генерал поручика имперской оружейной палаты главного судьи князя федора андреевича щербатова

После смерти князя Ф.А.Щербатова в 1762 году сельцо Дивово перешло младшему сыну его-генерал – поручику и кавалера ордена Александра Невского, князю Федору Федоровичу Щербатову. Начав службу пажом при императрице Анне Иоанновне, он был переведён в армию поручиком, участвовал в Семилетней войне, в 1771 г., командуя отдельным корпусом, прошёл через пролив Сиваш в Крым и взял Арабат, Еникале и Керчь, за что был награждён орденом Святой Анны 1-й степени, произведён в чин генерал-поручика и назначен главным командиром Крыма. Во время пугачёвщины князь служил дежурным генералом при А. И. Бибикове, по смерти которого в 1774 г. занял его место. После того, как из-за его оплошности Пугачёв взял Арск и подошёл к Казани, Ф.Ф Шербатов был вынужден уйти в отставку с запрещением даже появляться в столицах. После смерти Федора Федоровича, (захоронен у Спасской церкви села Гагино), имение перешло вдове его княгине Анне Григорьевне Щербатовой, урожденной княжне Мещерской, а затем сыну ее Александру Федоровичу Щербатову (1773—1817).

Читать дальше

![Исаак Брусиловский - Саки [Краеведческий очерк]](/books/398058/isaak-brusilovskij-saki-kraevedcheskij-ocherk-thumb.webp)