Мы уселись в одной из гостиных вместе с тщедушным, худеньким А.М. Ремизовым и его величавой, толстой женой Серафимой Павловной. Ремизов, связанный с папой многолетней дружбой, был одним из тех русских писателей, с которыми мы встречались в Берлине. <���…>

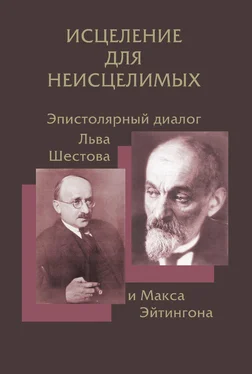

Когда все гости были в сборе, нас позвали в большой зал, где стоял длинный великолепно сервированный стол. Я не могу восстановить в памяти состав расположившегося вокруг стола общества. Помню только, что было человек 30–40, все русские (немцев, не понимавших русского языка, присутствовало не более 2–3), так что разговор шел по-русски. Часто звучало имя Льва Исааковича Шестова, с которым хозяин дома был очень дружен. Шестова ждали к этому вечеру из Парижа, где он в то время жил, но что-то помешало ему приехать. (Это было большим разочарованием для папы, который в годы революции особенно сблизился с Л.И. Шестовым и считал его своим самым близким другом.) (Н.М. Гершензон-Чегодаева. Первые шаги жизненного пути (воспоминания дочери Михаила Гершензона). М.: Захаров, 2000, сс. 213-14).

И далее описывается появление среди гостей артистов театра Вахтангова – Ю. Завадского, Ц. Мансуровой, – оказавшихся в это время в Берлине.

Хотя «фамилия ускользнула» из памяти мемуаристки, совершенно ясно, что она воспроизводит по детским впечатлениям обстановку в доме Эйтингонов, непосредственно указывая на время, когда Гершензоны его посетили: весна 1923 г. (там же, с. 212). В своих письмах Шестову после возвращения в Москву Гершензон упоминает имя Эйтингона, см. письма от 4 и 16 июня 1924 г. (М.О. Гершензон, “Письма к Льву Шестову (1920–1925)”, сс. 300, 302; фрагменты из них: Баранова-Шестова, I: 276) и, по всей вероятности, именно Эйтингон, имеется в виду в его письме от 23 июня (Баранова-Шестова, там же).

Сестры Герцык. Письма / Сост. и коммент. Т.Н. Жуковской; вступ. ст. М.В. Михайловой. СПб.: Инапресс; М.: Дом-музей М. Цветаевой, 2002, с. 381.

Bibliographie des revres de Leon Chestov / Etablie par Nathalie Baranoff Paris: Institut d’etudes slaves, 1975, 1978.

Наряду с тем вкладом, который внесла в современное шестововедение младшая дочь философа, отметим также важную роль старшей дочери, Татьяны Львовны, в сохранении его духовного наследия: помимо переводов текстов отца на французский язык (см., напр., прим. 6 к письму 72, от января 1936 г.), она принимала активное участие в деятельности Комитета друзей Шестова (в частности, была одним из организаторов и участников празднования 100-летнего шестовского юбилея (1966), на котором выступила с докладом Queques souveirs sur Leon Chestov).

М. Цветаева. Собрание сочинений: в 7-ми томах, т. 7. М.: Эллис Лак, 1995, с. 47.

В том же письме она писала своему корреспонденту: «Из Вандеи напишу, и буду счастлива увидеть на конверте Ваш особенный, раздельный, безошибочный – нет! – непогрешимый почерк (графический оттиск Вашего гения)» (там же).

Полагаем, не только для нас. Приводя в своей книге Биография юности письмо к нему Шестова, Д.А. Шаховской прочитал фамилию Г. Л. Ловцкого как Ловцили (Архиепископ Иоанн Шаховской. Биография юности. Paris: YMCA-Press, 1977, с. 399). Разумеется, странно, что один крупный деятель эмиграции не идентифицировал другого ее крупного деятеля, но для нас сейчас важнее подчеркнуть не это, а трудноразгадываемые места шестовских писем.

Александр Эткинд. Эрос невозможного: История психоанализа в России, с. 92.

Если продолжить перечень мест, представляющихся нам сомнительными в этой в целом ценной книге, следует сказать, что вся пересказанная автором сцена из мемуаров А. Штейнберга о лекции Шестова, которую он якобы прочитал в доме Эйтингонов в присутствии Плевицкой и Скоблина (с. 305-06), выглядит весьма беллетризованной, а при соотнесении с документальными источниками – и вовсе надуманной. Начиная с того, что Штейнберг путает имя жены Эйтингона и называет ее Надеждой (а А. Эткинд вслед за ним эту ошибку повторяет), кончая тем, что описываемые мемуаристом дебаты состоялись вовсе не в малоподготовленной к восприятию сложных и глубоких шестовских философских идей аудитории (вряд ли Шестов, вообще не великий охотник до лекций, согласился бы выступать перед дилетантами типа Плевицкой и ее генерала-мужа), а в совершенно иной, профессиональной, среде, см. об этом прим. 1 к письму 24, от 5 апреля 1925 г.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу