Форма настоящей книги следует набоковскому варианту гегелевской спирали, развиваясь от общего к частному, а потом выходя на уровень метафизики. В первой части речь идет о тех северных преданиях, которые связывают современную европейскую культуру с самым ранним этапом ее документированной истории: в первых трех главах на сцену выходят викинги, славяне, шотландцы и англичане. Вторая часть посвящена английской традиции, ее языку, истории и литературе, репрезентированным в англосаксонской этимологии, в Реставрации Карла II и в поэзии шекспировских пьес. В третьей части описываются общие принципы, на которых основано мировоззрение Набокова: механизм литературной эволюции, действующий посредством перевода и переработки; аналогии между естественно-научным исследованием и литературным творчеством; и последняя дуга спирали — переход в область бессмертия, в terra incognita потусторонности.

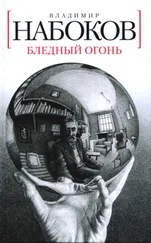

Обрамлением трех частей настоящей книги служат «Лолита» (1955) и «Бледный огонь» (1962) — они иллюстрируют те принципы синтеза культур, анализу которых и посвящено исследование. Для «Лолиты» имеет принципиальное значение русская традиция, тогда как основу «Бледного огня» составляет традиция английская. Обе эти культуры «экспортируются» Набоковым в Америку — в этом смысле «Лолита» представляет собой тезис, а «Бледный огонь» — антитезис набоковского искусства и судьбы, синтез же можно найти в «Аде» (1969). Настоящее исследование также является синтезом. Девять его глав, отделяющие тезис от антитезиса, раскрывают те методы, проблемы и сюжеты, вокруг которых строится напряженный диалог между «Лолитой» и «Бледным огнем».

Набоков, по его собственным словам, должен был постоянно проводить радиусы от своего индивидуального мира к отдаленным точкам вселенной, соединяя свою жизнь и собственное творчество многочисленными нитями. Внимательно изучая миры природы и вымысла, Набоков ткет свою неповторимую «текстуру смысла»; им движет стремление понять, истолковать и каким-то образом оправдать собственную судьбу. Стремясь выявить узор орнамента и повторение мелодии, он расшифровывает тайные узоры творения, повторяющиеся темы и мотивы своей жизни, отмечает роковые даты. Он исследует взаимодействие естественной истории и мира человеческого воображения, вдумываясь в природу смерти и потусторонности. Отправляясь в это интеллектуальное путешествие, Набоков первый готов с улыбкой признать недостижимость цели — так, в политической тенденциозности безумного Кинбота и в ограниченном кругозоре Шейда он пародирует особый ракурс своего индивидуального видения мира.

Структура набоковского искусства держится на нескольких константах. Назовем четыре наиболее важные: 1) число «четыре»; 2) «гегельянский юмористический силлогизм»; 3) метафора перевода и 4) метаморфоза. В «Комментарии к „Евгению Онегину“» Набоков выделяет четыре стадии поэтического творчества. Последняя, четвертая требует «более хладнокровного спокойного воссоздания [образа] средствами искусства», основанного на «вдохновении, управляемом разумом», «перерождении в слове» и «новой гармонии» [3] Набоков В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб.: Искусство-СПб; Набоковский фонд, 1998. С. 213. — Пер. Н. Д. Муриной. — Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием страниц; в некоторых случаях в цитируемый перевод внесены незначительные уточнения по тексту оригинала, специально не оговариваемые. — Примеч. пер.

. Эти четыре стадии эквивалентны стадиям метаморфозы бабочки, которая служит Набокову одной из метафор пересоздания реальности в призме художественного воображения. В природе четвертая стадия соответствует появлению из куколки многоочитой яркой бабочки. В искусстве это этап, который требует «более хладнокровного воссоздания», переломный момент, когда материал высвобождается из кокона личного опыта и превращается в окрыленное художественное творение; эта метаморфоза не может быть осуществлена ни одним персонажем, она доступна только автору.

Выражение «гегельянский юмористический силлогизм» принадлежит одному из персонажей Набокова, Акселю Рексу из «Смеха в темноте»:

Тезис: дядя гримируется под взломщика (дети смеются); антитеза: это настоящий взломщик (читатель смеется); синтез: дядя оказывается настоящим (читатель обманут) [4] Этого пассажа нет в русском оригинале романа «Камера обскура», он добавлен Набоковым в автопереводе на английский язык, озаглавленном «Смех в темноте»; цит. в обратной «реконструкции» романа на русский язык, осуществленной А. Люксембургом, по изд.: Набоков В. Смех в темноте // Набоков В. Собр. соч. американского периода: В 5 т. СПб.: Симпозиум, 1997. Т. 2. С. 476. — Примеч. пер.

.

Читать дальше