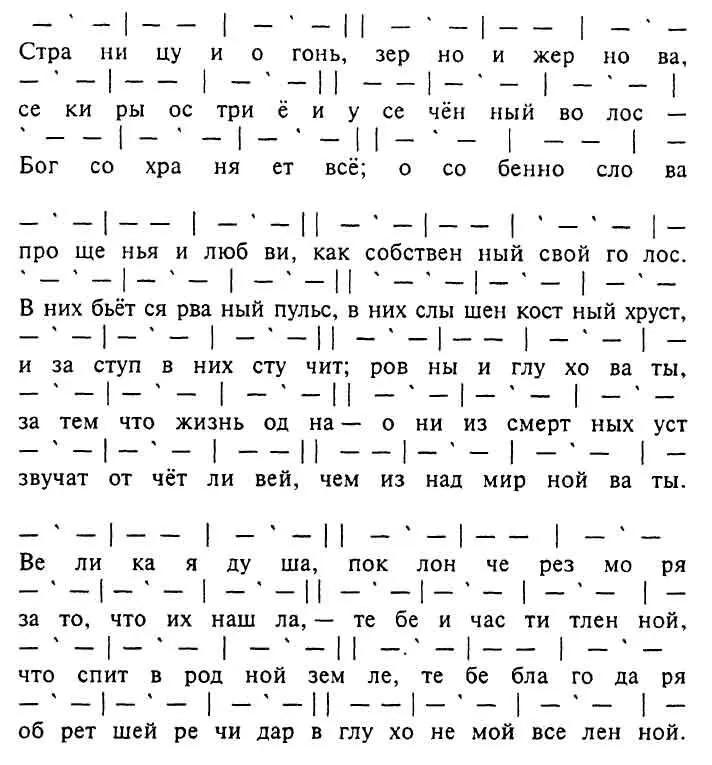

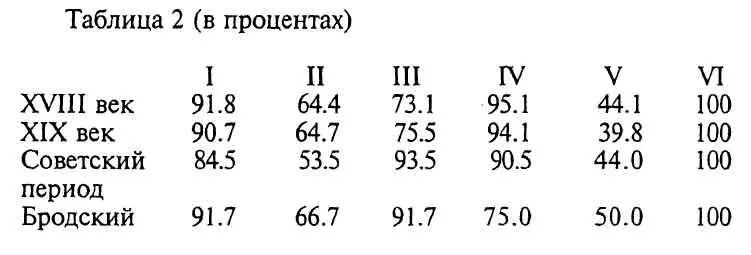

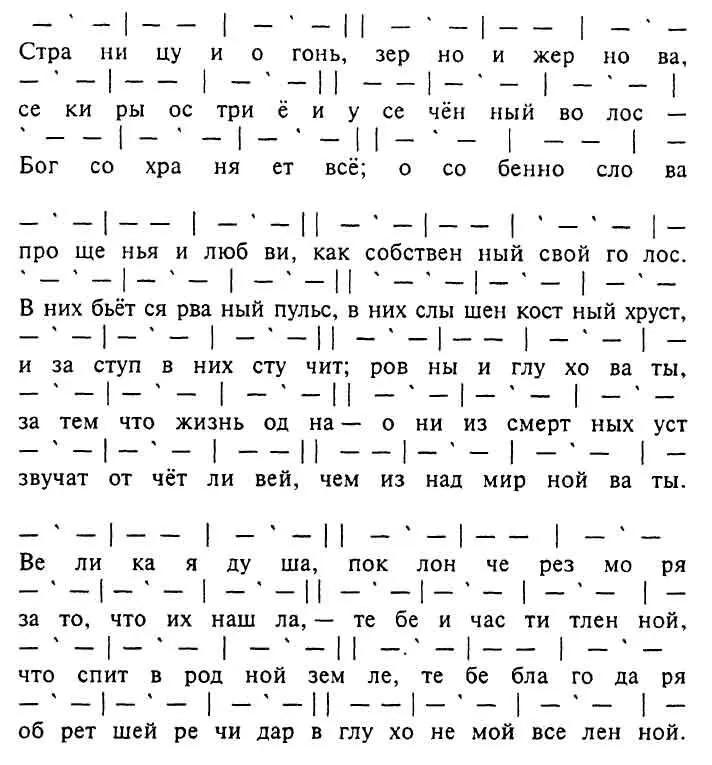

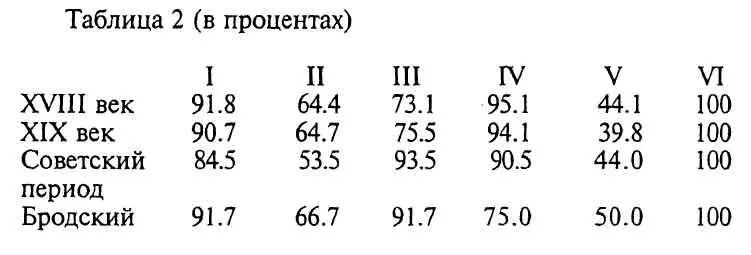

Рассмотрим некоторые особенности ритмической структуры стихотворения. В отношении распределения сильных и слабых иктов она необычна (см. таблицу 1).

Таблица 1

Сравним распределение сильных иктов (в процентах) в стихотворении «На столетие Анны Ахматовой» с данными, приводимыми Барри Шерром для XVIII столетия и для симметричного шестистопного ямба в XIX веке и в советский период [307] Scherr В. Russian Poetry. P. 63. Table 8.

:

В левых полустишиях ударность усилена даже по сравнению с нормой XVIII века и особенно по сравнению с современной нормой, в правых она скорее ослаблена, благодаря эпитетам «усеченный», «из надмирной» и «глухонемой» — на четвертые икты приходятся безударные слоги и предлог «из».

Несомненно семантизированы четыре сверхсхемных ударения. Они все сосредоточены в 3–5 строках и играют роль эмфазы, падая на существительное «Бог» в начале третьей строки, на относящееся к нему же притяжательное местоимение «свой» в конце четвертой строки, затем дважды на местоимение «в них», замечающее «слова», — в начале обоих полустиший пятой строки. Пресуществление Бога в словах поэта — главная тема этого поэтического мемориала.

Для осмысленного ритмического рисунка стихотворения характерно и то, что когда «в них» появляется в третий раз подряд, то уже там, где оно должно быть по метрической схеме: ритм полустишия «и заступ в них стучит» и должен быть регулярным, как бы ритмически иллюстрируя его содержание, равным образом нарушение ритмической регулярности иконично для фраз «в них бьется рваный пульс» и «в них слышен костный хруст».

Начиная третью строку со сверхсхемно-ударного «Бог», Бродский заканчивает ее анжамбеманом, выделяющим слово «слова». Второй анжанбеман, в финале стихотворения, еще эффектнее, поскольку усилен инверсией («тебе благодаря» вместо привычного «благодаря тебе»), а также потому, что анжамбеман, оставляющий предлог в конце строки, особенно экстравагантен. Анжамбеманы на предлогах и союзах вообще trademark Бродского, но здесь мы имеем дело не с «по» или «о», которые не могут быть восприняты как иные части речи, а с предлогом, который омонимичен деепричастной форме глагола «благодарить». Это заставляет строку перекликаться с мотивом благодарности смертного Всевышнему, который был сильно заявлен Бродским в конце стихотворения на собственное сорокалетие, «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» (1980): «Но пока мне рот не забили глиной, / из него раздаваться будет лишь благодарность», — и в XII «Римской элегии» (1980): «Наклонись, я шепну Тебе на ухо, что-то: я / благодарен за все…» [308] См. о мотиве благодарности в творчестве Бродского в статье В. Полухиной в настоящем издании.

.

Говоря о звукописи стихотворения, Лилли отмечает по одному парономастическому сближению в каждой строфе: (I) зерно — жернова, (II) заступ — стучит, (III) обретший — речи [309] Lilly I. The Metrical Context of Brodsky's Centenary Poem for Axmatova. P. 217.

. Вообще же, полное перечисление аллитерационно-ас- сонансных групп и цепочек было бы равносильно переписыванию всего текста, настолько интенсивна его звуковая организация. Наиболее демонстративные звукоповторы: секиры — усеченный, пульс — хруст, хруст — стучит, стучит — что (в характерно петербургском произношении Бродского) — звучат — отчетливей, тленной — земле — вселенной. В третьей строфе из шести полустиший с мужскими окончаниями в пяти окончаниях ударная гласная — а (душа, моря, нашла, благодаря, дар), а рифмующиеся женские окончания в качестве заударных согласных имеют сдвоенное нн, максимально звонкую для русской фонетики назальность: тленной — вселенной. Таким образом в заключительной части стихотворения анаграммируется имя Анна, «сладчайшее для уст людских и слуха» [310] Отголосок фамилии «Ахматова» можно услышать в женской рифме предыдущей строфы: глуховаты — надмирной ваты.

.

Анализ всего консонантного состава текста также обнаруживает определенную авторскую стратегию. Хотя количественно распределение глухих и звонких согласных в первых десяти строках стихотворения приблизительно равномерное — в строках 1, 4, 7, 8, 9 несколько преобладают звонкие, во 2, 5, 6, 10-й глухие, а в 3-й (учитывая оглушение) поровну, — создается почти до самого конца общее впечатление приглушенности (ср. «ровны и глуховаты»), в особенности от непрерывной до самой середины стихотворения аллитерации на с. Тем более по контрасту звонко звучат последние две строки, где на 27 звонких согласных приходится лишь 11 глухих.

Читать дальше