Поэма «Колыбельная Трескового мыса» (дальше — КТМ) была написана в 1975 году и включена в сборник, составленный Вл. Марамзиным и JT. Лосевым из стихов Бродского, сочиненных после изгнания в 1972 году [72] Бродский И. Часть речи. Стихотворения 1972–1976. Ann Arbor, 1977. С. 99—110; в настоящей статье автор пользуется этим текстом. Поэма была опубликована впервые в журнале «Континент» (1976. № 7. С. 25–36) и перепечатана несколько раз; см., например: Бродский И. Сочинения: в 6 т.]. СПб., 1997. Т. 3. С. 81–91.

. Большое значение этого произведения в творческом развитии Бродского давно получило признание [73] Алексей Парщиков однажды заявил: «Для меня существует два Бродских: Бродский до «Колыбельной Трескового мыса» и после»; см. интервью «Абсолютное спокойствие при абсолютном трагизме» в кн.: Полухина В. Бродский глазами современников. СПб., 1997. С. 237.

, но ему пока не уделяли должного внимания, особенно его стиховой форме; нет ни одной статьи, в которой бы подробно освещался этот аспект [74] См.: Bethea D. 1) The American Seashore Poem: Lowell, Mandelstam and Cape Cod // The Harvard Review. 1994. Spring. P. 115–122; 2) Joseph Brodsky and the Creation of Exile. Princeton, 1994. P. 90 и 207, где КТМ объявлена «шедевром». В своей книге «Styles of Ruin: Joseph Brodsky and the Postmodernist Elegy» (Ann Arbor, 1996) Дэвид Эрл Ригсби (David Earl Rigsbee) посвящает целую главу КТМ (P. 176–203), но так мало уделяет внимания вопросам формы, что заявляет, будто в ней не двенадцать частей, а одиннадцать.

. В настоящей статье мы сначала предлагаем систематический анализ формальной стороны поэмы, начиная со структурного уровня стихотворной строки. Затем рассмотрим отношения между данными, выявленными в процессе этого анализа, и синтаксисом произведения на уровне предложения. Нужный методологический подход был выработан нами несколько лет тому назад при изучении еще одного крупного произведения Бродского [75] Смит Дж. Версификация в стихотворении И. Бродского «Келломяки», в кн.: Поэтика Бродского: Сб. статей / Под ред. j1.B. Лосева. Tenafly, N.Y., 1986. С. 141–159; перевод статьи: Smith G.S. The Versification of Joseph Brodsky's «Kellomiaki» в кн.: Russian Verse Theory / Ed. by B.P. Scherr and D.S. Worth. Columbus, Ohio, 1988. P. 377–393.

, на основе общепринятых квантитативных методов современного русского стиховедения [76] Общий обзор этого метода и его результатов см.: Гаспаров M.Л. Лингвистика стиха // Славянский стих. Стиховедение, лингвистика и поэтика / Под ред. М.Л. Гаспарова и Т.Л. Скулачевой. М., 1996. С. 5—17.

.

Текст КТМ разделяется типографически на 12 частей, пронумерованных автором римскими цифрами. В каждой части по 5 строф из шести строк каждая [77] О строфике Бродского см.: Шерр Б. Строфика Бродского // Поэтика Бродского. С. 97—120; (ср.: наст. изд. С. 269–289) и Лотман М.Ю. Гиперстрофика Бродского // Russian Literature. 1995. Vol. XXXVII. P. 303–332.

. Хотя эти строфы одинаковы по количеству строк, их рифмовка неодинакова. Уже без помощи подсчетов ясно, что строки в нечетных частях, как правило, длиннее, чем в четных. Длина и ударяемость строк в частях обоих типов меняются так, что при общем единообразии возникают непредсказуемые вариации. Более того, ударяемость этих строк не совместима ни с двухстопными, ни с трехстопными размерами стандартного метрического репертуара современной русской поэзии. Чтобы выяснить стихотворную структуру КТМ, перечисленные признаки будут подвержены количественному анализу.

Для начала было подсчитано количество слогов в каждой строке. При этом были оставлены без внимания безударные слоги после рифмующего гласного в конце строки, в то время как безударные слоги в начале строки включились в подсчет; эти признаки составят предмет особого изучения на более поздней стадии работы. Оказалось, что 360 строк, из которых состоит текст, слагаются в общей сложности из 3927 слогов.

Из этого следует, что среднее число слогов на каждую часть — 327,2; среднее число слогов на строфу — 65,4; среднее число слогов на строку — 10,9. Эти цифры дают некий знаменатель, на фоне которого можно оценить вариации на более низких уровнях структуры произведения.

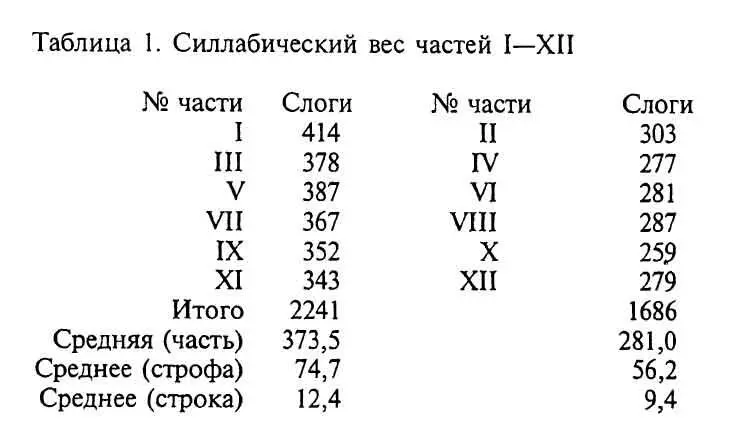

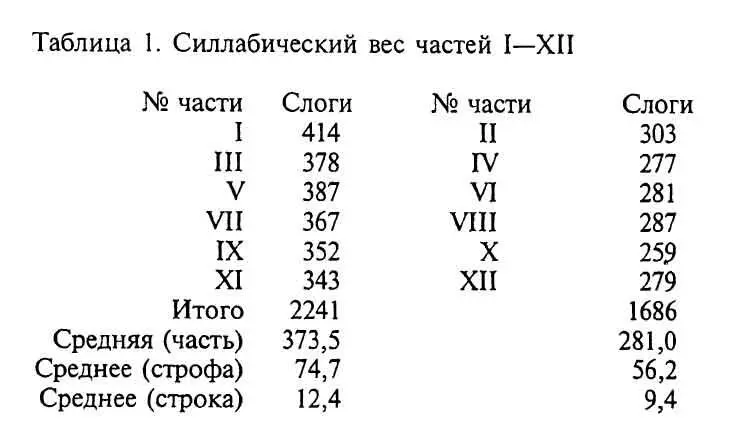

Самым заметным элементом вариантности в КТМ, как уже было сказано, является разница между четными и нечетными отрезками по отношению к длине строки. С тем чтобы уточнить эту разницу, были проведены подсчеты для каждой из двух типов отрезка отдельно. Результаты даны в таблице 1.

По таблице видно, что действительно существует хорошо выделенная разница между четными и нечетными частями с точки зрения силлабического веса: нечетные части всюду имеют перевес примерно на 25 %.

Читать дальше