Из строф 7 и 8 становится ясно, что герою все еще небезразлична судьба возлюбленной: в риторико-вопросительной форме он интересуется, где она сейчас находится, любит ли кого-то снова, что с нею было, есть, что ей еще предстоит.

В двух последних строфах впервые отчетливо явлен мотив смерти, конечности всех и всего, сильных человеческих чувств и тех, кто их испытал. Место действия — кафе — теперь воспринимается как далеко не худший вариант посюстороннего мира. Происходит примирение с судьбой, принятие явленной герою возможности повременить, «передохнуть» перед окончательным уходом. Он согласен стать посетителем «Триеста», войти в кафе, смешаться с его завсегдатаями, затеряться, стать одним из них [6] Объяснение образов последней строфы, позаимствованных Бродским из мира джаза и лексикона джазменов, см. в статье Филдс К. «Памяти Клиффорда Брауна» (1994) («Полный запредел»: Бродский, джаз и еще кое-что) // Как работает стихотворение Бродского. Сборник статей. М., 2002. С. 226.

.

Интертекстуальные связи и зависимости

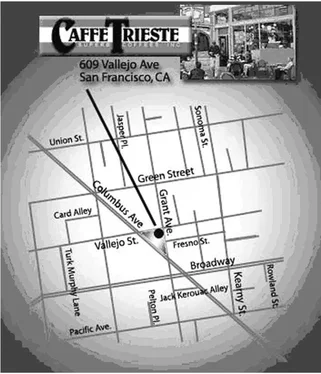

Амбивалентность текста CT убедительно подтверждается тем, что в нем присутствуют сразу два жанрово-тематических плана: философский, связанный с размышлениями о быстротечности и необратимости жизненного цикла, неизбежности смерти и необходимости достойного принятия конца; и любовный, обусловленный ностальгическими воспоминаниями об отсутствующей, но некогда (возможно, и сейчас) любимой женщине, представленной значимой для героя, соответствующей объекту любовных переживаний атрибутикой. Оба плана совмещены в том смысле, что и воспоминания, сопряженные для героя с радостями земной жизни, и его стоические размышления о неизбежности расставания, ухода, навеяны повторным посещением знакомого (знакового) места — сан-францисского кафе «Триест».

Отметим наличие ощутимой содержательно-смысловой (также и интонационной) переклички CT с произведениями, относимыми по меньшей мере к двум важным для Бродского поэтическим макроконтекстам. Первый манифестирован русской классической поэзией золотого и серебряного веков и представлен в одном случае пушкинским «…Вновь я посетил…» (октябрь 1835), а в другом мандельштамовским «Ленинградом» («Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», декабрь 1930) [7] На полях заметим, что оба названных стихотворения сопоставимы по общему для них мотиву рекурсии героя к относительно ограниченному, обозначенному топонимом пространству (у Пушкина это Михайловское, у Мандельштама — Ленинград/Петербург). Оба места облечены индивидуальными авторскими ассоциациями и в этом смысле ставят тексты в отношения глубинного смыслового контраста друг к другу. «…Вновь я посетил…» — элегия со всеми присущими ей приметами и признаками, «светлой» пушкинской грустью по поводу утраченного и светлыми же надеждами на грядущее. «Ленинград» Мандельштама однозначно и бесповоротно мрачен как в детских воспоминаниях поэта-героя, так и в субъективном ощущении нынешнего дня; будущее в нем темно: оно неизвестно и уже этим устрашающе и зловеще.

. Авторство второго макроконтекста принадлежит самому Бродскому, причем речь здесь идет не об англоязычном его творчестве (среди английских, не имеющих соответствующих русских аналогов, стихотворений Бродского CT как текст-представитель серии «вновь я посетил», пожалуй, уникально), а как раз русскоязычном.

Назовем лишь несколько русских поэтических произведений Бродского, которые наиболее очевидно соотносятся с разбираемым текстом по содержащейся в них ключевой идее. Из стихов доэмигрантского периода это «Воротишься на родину. Ну что ж» (1961), «Элегия» («Подруга милая, кабак все тот же…», с посвящением М. Б., 1968). Из произведений, написанных уже в эмиграции, ближе всего к CT стоит «Элегия» 1986 г. с характерной первой строкой «Прошло что-то около года. Я вернулся на место битвы…»; ср. в связи с текстом CT в этом стихотворении образ щиколоток как атрибута возлюбленной и образ знамен (за которым скрыто постельное белье) как символа любовного романа-«войны» в следующем фрагменте: Теперь здесь торгуют останками твоих щиколоток, бронзой / загорелых доспехов, погасшей улыбкой, грозной / мыслью о свежих резервах, памятью об изменах, / оттиском многих тел на выстиранных знаменах. Существует и авторский английский вариант данного стихотворения — «Elegy: About a year has passed. I've returned to the place of battle…», 1985, помещенный в сборник To Urania вместе с CT. Обращает на себя внимание обратная датировка разноязычных версий этой «Элегии/Elegy»: если доверять проставленным под стихами датам, русскоязычная версия возникла уже после англоязычной, т. е. автоперевод производился Бродским с английского языка на русский, а не наоборот (ср. с другими разноязычными парами-вариантами его стихов).

Читать дальше

![Коллектив авторов - Кулинарная книга анархиста [Сборник рецептов]](/books/29797/kollektiv-avtorov-kulinarnaya-kniga-anarhista-sbor-thumb.webp)