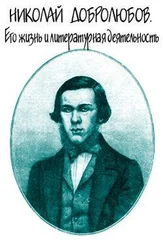

Николай Добролюбов - Утро. Литературный сборник

Здесь есть возможность читать онлайн «Николай Добролюбов - Утро. Литературный сборник» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Критика, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Утро. Литературный сборник

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Утро. Литературный сборник: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Утро. Литературный сборник»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Утро. Литературный сборник — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Утро. Литературный сборник», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Продолжается: «Для нас, пристальных чтителей отечественной летописи, предопределенных (!) и страстных наблюдателей народной жизни, – для нас, имеющих уделом дышать убеждениями, органически в нас вырастающими, Москва действительно есть и всегда будет сердцем (есть сердцем – разве так есть по-московски?) России» (стр. 10).

Далее продолжается: «Уподобляйте другие важные пункты государства каким вам угодно членам организма, – Москва остается сердцем» (та же страница).

Еще продолжается: «Первопрестольная столица всегда отправляла миссии сердца в общественном теле отчизны» (все та же страница).

Далее продолжается: «В Москве, как в сердце, сосредоточиваются все существенные биения национальной жизни, все самые горячие приметы народного характера, самые резкие признаки (в сердце-то?) русского типа» (опять та же страница).

И еще продолжается: «Да, еще раз, – она есть сердце (на этот раз уж не сердцем) «России» (и все-таки та же страница, – все десятая).

Неужели и теперь еще не узнаете? {5}Нет, не может быть!.. О милое предисловие! Кто же не узнает в тебе незабвенного «Москвитянина» по этой любви к родине (то есть к Москве), по этому неуменью говорить по-русски, по этой наклонности к повторению одной и той же мысли в десяти разных фразах! Так это ты – пристальный чтитель летописи, предопределенный наблюдатель народной жизни! Только тебе мог достаться изумительный удел: «Дышать тем, что вырастает внутри тебя»! Кто, кроме тебя, может дышать такими прелестями? Все люди дышат воздухом, внешним воздухом; ты только можешь дышать «убеждениями, выростающими в тебе самом». Бедный! Я не завидую твоим легким, твоему обонянию и всему твоему уделу. Особенно когда вспомню о пресловутых заложениях, которые в тебе образовались, как ты уверял несколько лет тому назад {6}.

Но, вспомнивши о заложениях, я уже не могу оторваться от милых воспоминаний, которые оставил в моем сердце незабвенный «Москвитянин» пятидесятых годов. Я доселе живо себе представляю те тощие книжки, в которых отличались старая редакция и молодая редакция. Старую представлял г. Погодин и отчасти г. Шевырев, молодую – гг. Б. Н. Алмазов, Е. Н. Эдельсон, С. П. Колошин и т. п. Я как теперь вижу пред собою рьяные статейки молодой редакции; старая редакция обыкновенно к первой странице их помещала примечание, гласившее, что молодая редакция городит чепуху; молодая же редакция вознаграждала себя тем, что в продолжение статьи старалась доказать, что старая редакция ничего не смыслит… Умилительно было видеть такое полное беспристрастие, и всякий читатель невольно наполнялся доверием к добросовестности обеих редакций. Как хороши после этого казались и объявления г. Погодина о том, что он в своих критических статьях все не может удержаться от старой профессорской привычки: означать достоинство сочинения числом баллов, как делал со студентами; {7}и рассуждения молодой редакции о меевском элементе в поэзии, {8}о достоинствах какого-то романа, состоящих в том, что герой его называется Борисом, о поставлении собственного я вразрез с окружающей действительностью; {9}и самые повести г. Колошина и стихотворения г. Б. Алмазова, Эраста Благонравова, графини Евдокии Ростопчиной и т. п. – как хорошо шли к «Москвитянину»!

И все это снова группируется теперь в «Утре», – все, за исключением графини Евдокии Ростопчиной, которая недавно умерла и – увы! – даже не почтена была некрологом ни в одном журнале… И даже отношения лиц остались те же самые: бывшая молодая редакция по-прежнему язвит исподтишка бывшую старую, а старая по-прежнему предъявляет свои претензии на то, чего в ней нет и не бывало. Так, например, в «Утре» помещены, как мы сказали, два первые действия из трагедии г. Погодина «Петр Великий». Очевидно, что человек, занимающийся историей, пишет трагедию не затем, что ему нечего больше делать, а, уж верно, с мыслию – сделать свой труд литературным, художественным… Но послушайте, как г. Алмазов ограничивает все подобные претензии. В статье своей о поэзии Пушкина, на стр. 155, он говорит: «Слишком большая ученость плохо уживается с поэзией. Трудно представить себе, чтобы историк, подробно разработывающий исторические материалы, вполне художественно наслаждался характерами лиц, о которых говорится в разбираемых им актах». После такого объявления замечание г. Погодина, что в его трагедии «все лица, действия, мысли (?) и даже (!) большая часть речей и слов взяты из подлинных современных документов», – это замечание является уже прямо отрицанием чисто художественных, поэтических достоинств трагедии г. Погодина… Но, может быть, – она имеет все-таки достоинства по глубине основной мысли и по искусству ее развития? Очень может быть: г. Погодин – человек умный, имеющий много исторического знания и умеющий им пользоваться. По первым двум действиям нельзя произнести полного суда над всей драмой; можно заметить только некоторые частности, не совсем удачные; но из того, что напечатано, уже видно, что у г. Погодина была, например, одна новая в нашей литературе мысль – представить, между прочим, какое участие в деле Алексея Петровича принимал Меньшиков и Екатерина… Но послушайте, как об этом рассуждает г. Алмазов: «Какими частными достоинствами ни блистало бы поэтическое произведение, но если в нем развивается какая-нибудь философская идея, если поэт хочет им что-нибудь доказать, – оно уже лишено свежести и представляет натяжки в построении. Давно всеми признано за истину, что решение политических и социальных вопросов не дело поэзии, что они вредят поэтическим произведениям» (стр. 155). Итак – и с этой стороны г. Погодину полное осуждение. Но все-таки его трагедия может еще иметь значение как умное представление в лицах одного из важных исторических событий, служащее выражением особенного взгляда, какой выработал ученый автор… И то может быть; но послушайте, как отзывается об этом г. Алмазов: «Если художник заимствует свой взгляд на исторические события из исторических книг, писанных с целью доказать какую-нибудь философскую истину, – произведения его, заимствованные из истории, будут явлениями эфемерными. Историческое соктэрство {10}суживает взгляд художника на всемирные события, заставляя его смотреть на них с одной какой-нибудь точки зрения, делает его произведения интерессными [1]с одного какого-нибудь времени: падет школа, под влиянием которой они родились, они станут скучны и непонятны» (стр. 159). Тут уж полное осуждение трагедии г. Погодина. Положим, что он заимствовал свое содержание не «из исторических книг, писанных с целью» и пр., а прямо из источников; но все-таки он учился и имеет определенный взгляд на события, не чужой, правда, а свой собственный, – но это, пожалуй, еще хуже… для трагедии. Что касается исторического сектэрства, то никто, конечно, не откажет в нем г. Погодину… Итак, произведение его эфемерно; если прибавим к этому, что школа г. Погодина давно уже заслонена у нас школою г. Соловьева, то выйдет, что оно еще скучно и непонятно в наше время… После этого остается только пожалеть, зачем трагедия г. Погодина не появилась в 1831 году, в который она была написана, как показывает цифра, под нею поставленная!.. Тогда она могла бы иметь хотя эфемерный успех, а теперь и того не дождется. Самые интересные места в ней, по нашему мнению, – первая сцена второго акта и сцена допроса царевичу, делаемого Меньшиковым в присутствии Петра и Екатерины. Весь смысл допроса выражается в словах, которые, приступая к нему, говорит Меньшиков Екатерине: «Я так спрошу, что он во всем запрется». Нужно, впрочем, заметить, что и эти сцены замечательны вовсе не в литературном отношении, а только в отношении к исторической науке… Первую сцену второго акта выписываем всю, чтобы показать читателям и то, каков разговорный язык действующих лиц трагедии. Разговор происходит между Екатериною и Меньшиковым в комнате пред кабинетом Петра.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Утро. Литературный сборник»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Утро. Литературный сборник» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Утро. Литературный сборник» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.