1 ...8 9 10 12 13 14 ...71 Новая конструкция была закончена в декабре 1941 г., после чего построен прототип и проведена серия испытаний. Поскольку Роблинг передал часть прав на свои патенты правительству США (по слухам — за сумму всего в один доллар), внесение в конструкцию изменений не встречало формальных препятствий и делалось достаточно быстро. После доработок новую машину приняли на вооружение под обозначением «Landing Vehicle, Tracked, Mark 2» (LVT-2), в войсках она получила прозвище «Водяной буйвол» (Water Buffalo). Прозвище достаточно характерное — во влажных районах Южной Азии, Африки, в Южной Европе водяного буйвола широко используют как тягловую силу на залитых водой полях и размытых дорогах.

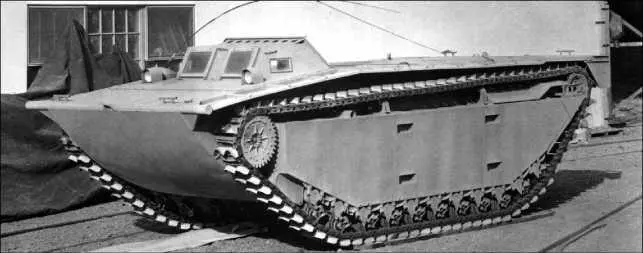

Сравнение плавающих транспортеров LVT-1 и LVT-2. Хорошо видны отличия в схеме компоновки, устройстве ходовой части и т. п.

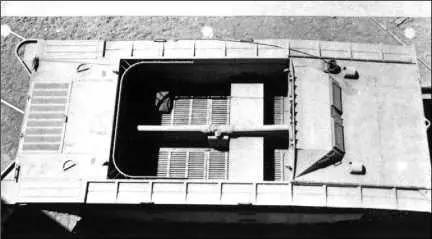

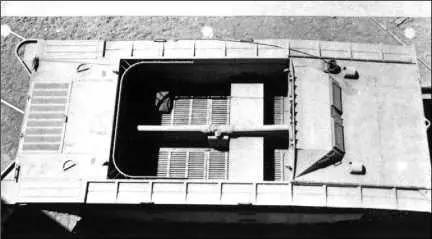

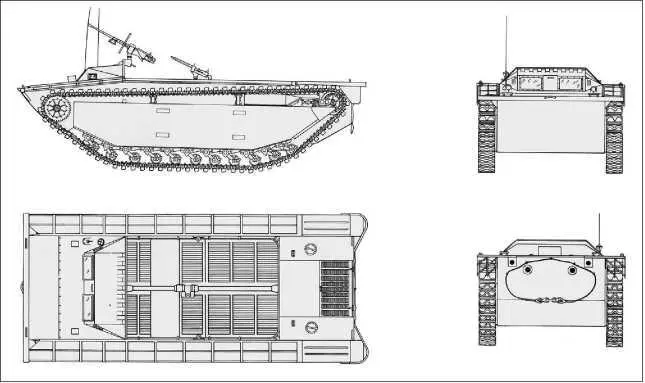

Вид сверху транспортера LVT-2. Хорошо видны компоновка десантного отделения (с открытыми карданными валами), направляющие подвижных пулеметных установок, решетка-жалюзи радиатора.

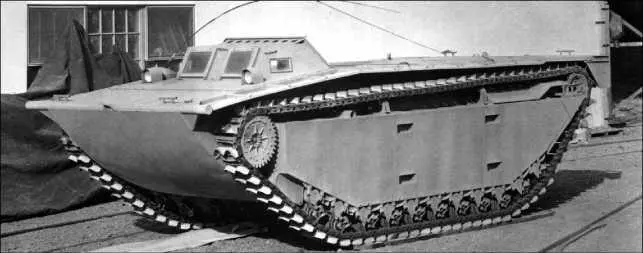

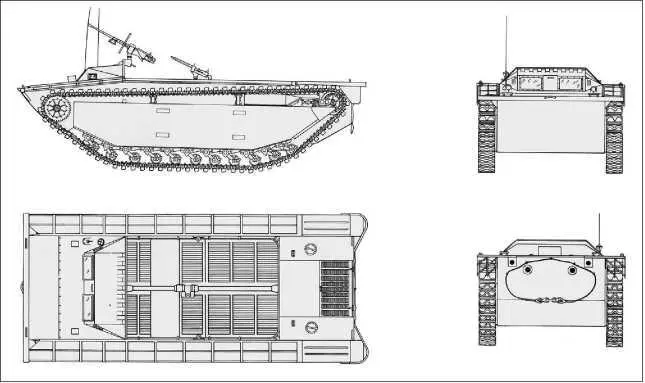

LVT-2 существенно отличался от предшественника и был значительно совершеннее его. От машины Роблинга осталась только общая схема компоновки. После серии опытов, в ходе которых испытали более 100 различных моделей, был выбран новый корпус, обводы которого должны были улучшить мореходные качества машины и облегчить ее выход на берег, не слишком усложняя производство и не уменьшая вместимости. В результате отделение управления сместилось назад, машина получила удлиненный «нос» с большим наклоном листов. Рубка была ниже. В отделении управления слева размещался механик-водитель, справа — его помощник, их кресла снабжались спинкой и ремнями безопасности. Обзор экипажу обеспечивали два больших смотровых люка в лобовом листе с откидными вперед плексигласовыми окнами (так что смотровые люки в критической ситуации можно было использовать как лазы) и небольшие смотровые лючки в скулах. В число приборов, установленных в отделении управления, входил компас.

Корпус сваривался из стальных листов, на его днище приваривалась решетчатая рама, на которой монтировались основные агрегаты. Носовая часть усиливалась трубчатой балкой со скобами под буксирные тросы. Также жесткость корпусу обеспечивали поперечные перегородки, отделявшие десантное отделение от отделения управления и моторного. Десантное отделение имело полик из съемных решетчатых панелей (за счет этого он не скользил, будучи забрызган водой), отделения управления и десантное связывал открытый лаз. К бортам корпуса приваривались стальные понтоны.

Плавающий транспортер LVT-2. Обратим внимание на штыревую антенну, отклоненную назад растяжкой.

Проекции плавающего транспортера LVT-2.

Главные отличия заключались в силовом блоке и ходовой части. На LVT-2 установили освоенные в производстве, доступные и проверенные практикой двигатель и трансмиссию легкого танка МЗА1 («Стюарт»). В моторном отделении LVT-2 на кронштейнах, опиравшихся цапфами на раму корпуса, монтировался звездообразный радиальный 7-цилиндровый карбюраторный четырехтактный двигатель «Континенталь» W-670-9 воздушного охлаждения — связанное с этим увеличение высоты кормовой части корпуса для плавающего транспортера не имело большого значения. Сверху двигатель закрывала откидывающаяся на петлях решетка радиатора. От десантного отделения моторное отделяла перегородка, в которой также выполнялась решетка для забора воздуха. Двигатель развивал мощность 250 л.с. при частоте вращения коленвала 2400 об./мин. На маховике двигателя крепился центробежный вентилятор.

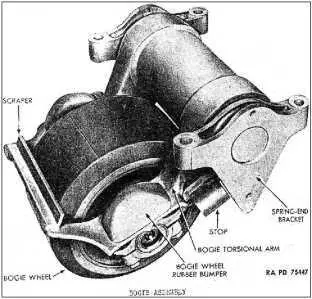

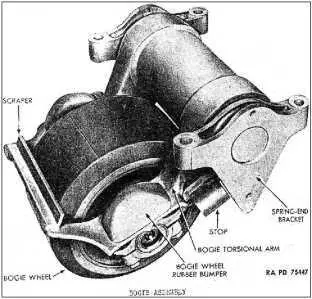

Узел подвески опорного катка транспортера LVT-2 со смонтированным внутри оси резиновым упругим элементом, работающим на кручение. Видны съемная конструкция узла, ограничитель хода катка и скребок самоочистителя.

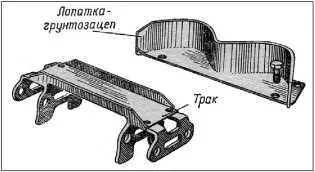

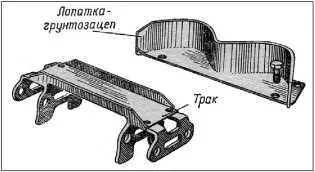

Крепление сменной лопатки-грунтозацепа (гребка) на трак гусеницы.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу