Следующий этап наступил 6 января 1922 года, когда командир объявил о "наказании кочегара Г. Туллака арестом на 5 суток с содержанием на гаупвахте "за неисполнение моего приказа и предупредить его, что за дальнейшие проступки он может быть наказан вплоть до отдания в Народный трибунал". Журнал умалчивает о причинах, по которым семь дней спустя (13 января) Г. Туллак был исключен из списков в связи с направлением в госпиталь.

Очередной этап "борьбы" наступил 21 января, когда вернувшийся из госпиталя Г. Туллак был в тот же день "арестован на корабле до разбора его дела", а инженер-механику Янковскому поручили провести дознание в двухдневный срок. Оказалось, что бывший "хозяин камбуза" попался на попытке подделки продовольственного аттестата.

Последовала ревизия, результатом которой стали грозные "оргвыводы" в приказе от 26 января 1922 г. Объявлялись строгие выговоры: 1. Завхозу корабля Сергееву, за неправильную выдачу хлеба и недосдачу 14 1\2 фунтов его и траты хлеба артельщиком без его ведома; 2. Баталеру, за неисполнение приказа от 25 декабря о ежедневной продуктовой отчетности и 3. Артельщику, за подмену военмору Баранову фунта масла банкой казенных консервов и неточное ведение продуктовой книги.

"В дальнейшем, — говорилось в приказе, — буду считать подобные проступки злым умыслом, и виновные понесут наказание. Выявленные на складе излишки продуктов распределить по желанию команды. Указываю завхозу изыскать средства для исправления весов и приобретения мелких гирь."

1 февраля ученик кочегара Г. Туллак был списан с корабля в распоряжение командования флотским полуэкипажем как "не соответствующий своему назначению". Так тяжело приходила в норму флотская служба после шабаша революционной анархии.

* Военмор — "военный моряк" — "единое и всеобщее воинское звание флота", принятое в начальные годы существования РККФ.

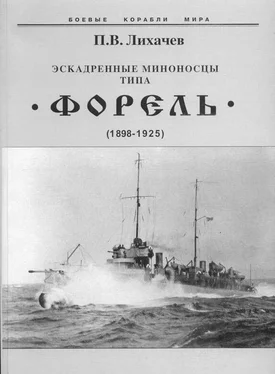

На стоянке в Кронштадте в 1920-е гг. (вверху), "Меткий" в 1922 г. (в центре) На разборке. Середина 1920-х гг. (внизу)

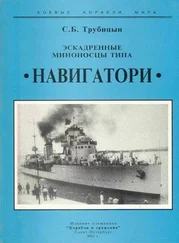

В 1923 г. четыре расконсервированных эсминца бывшего 8-го дивизиона составили ядро Финско-Ладожского отряда Морпогранохраны. Это были "Лихой", "Меткий", "Ловкий" и "Крепкий". При этом износ двух первых оказался таков, что в мае того же года они были сданы обратно в порт и больше не использовались. "Ловкий" и "Крепкий" (переименованный 13 декабря 1922 года в "Рошаль") еще некоторое время использовались в качестве учебных кораблей. Одновременно в Балтийском флоте находился второй корабль под названием "Рошаль" — бывший эскадренный миноносец "Уссуриец". Но уже 23 сентября 1923 года "Рошаль", находящийся в ведении Главвоенпорта, был выброшен во время шторма на причальную стенку и его ремонт сочли нецелесообразным. В 1924 года сдали на слом "Ловкий", и в 1925 г. из списков был окончательно исключен последний эсминец типа "Лейтенант Бураков" — "Мощный".

История четвертой, последней, наиболее многочисленной и "продолжительной" серии французских эсминцев в составе русского флота была окончена.

Постройка эскадренных миноносцев типа "Лейтенант Бураков" могла быть оправдана только войной. Эта серия стала самым многочисленным заграничным заказом в истории русского броненосного флота.

Устаревающий (для "форелей") и устаревший (для "Бураковых") проект был тем не менее качественно и добротно реализован французскими судостроителями. Об этом наглядно и зримо говорит их двадцатилетняя (в среднем) служба в составе русского флота. В то же время для них оказалось характерным большое количество мелких и второстепенных заводских "недоработок", требовавших от команд долгого и тщательного "осмотра в отсеках".

Деньги, потраченные на строительство "Бураковых", могли быть потрачены "с пользой" только в случае участия их в войне с Японией. С момента принятия российским правительством принципиального решения о заключении Портсмутского мира дальнейшее строительство этих 340-тонных миноносцев стало бессмысленным. Вся дальнейшая "эпопея" привела только к огромным денежным тратам, итогом которых оказалось лишь наличие в составе послевоенного русского флота (1906–1914 годы) большого числа устаревших ещё при постройке кораблей. Даже серия "добровольцев" (построенных на добровольные пожертвования эсминцев), имевшая резко увеличенное, по сравнению с предшественниками, вооружение и водоизмещение (500–700 тонн) только улучшила, но не исправила положение.

Читать дальше