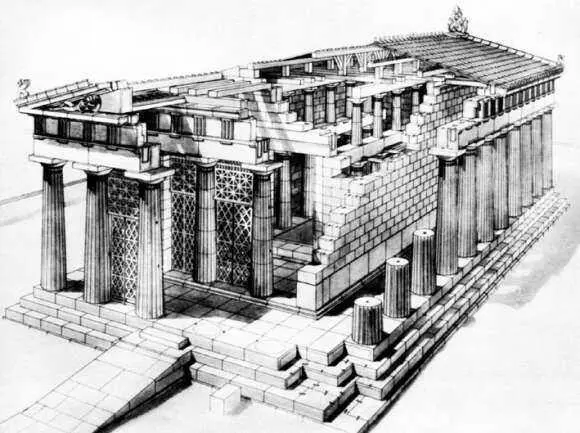

Рис. 4. Эгина. Храм Афины

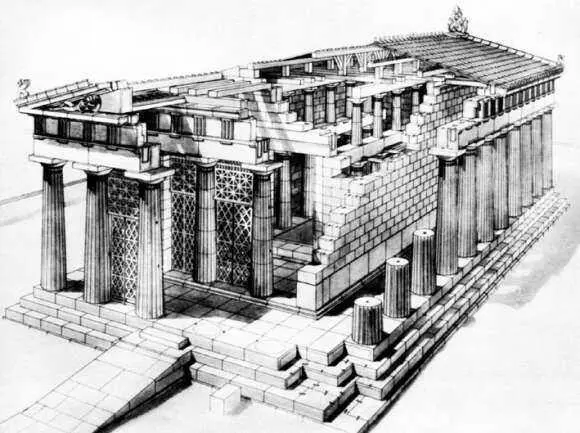

Рис. 5. Афины. Парфенон

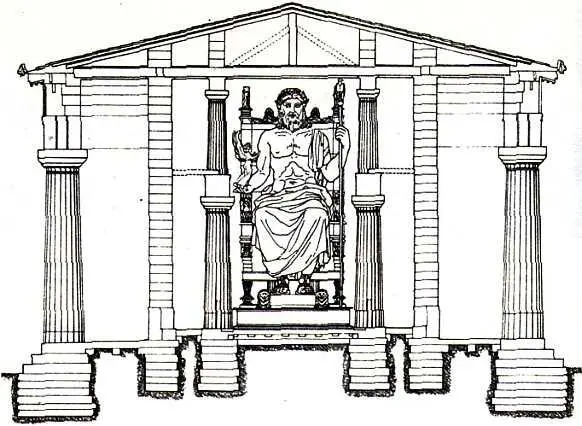

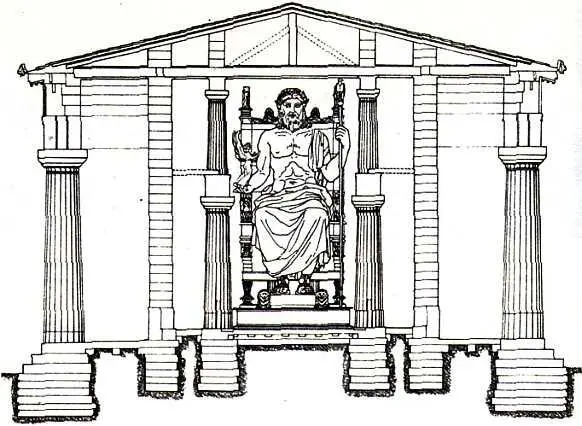

Рис. 6. Олимпия. Храм Зевса

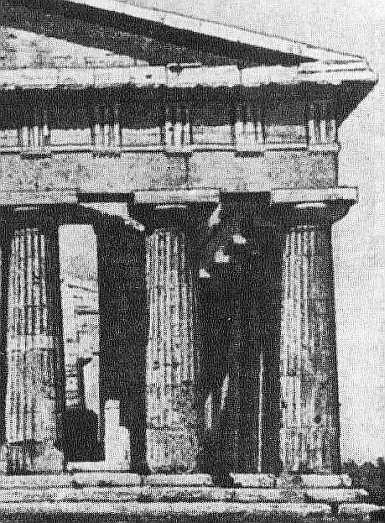

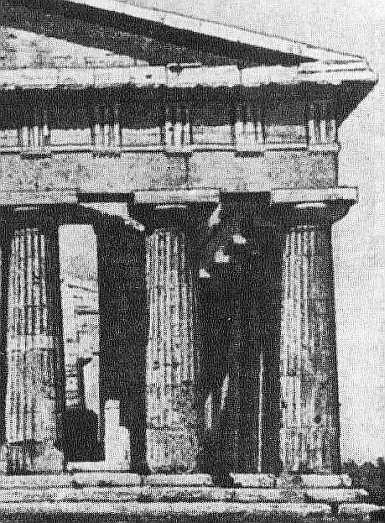

Конечно, отдельные храмы архаического периода (VIII — начало V века), подготовившего классический период, да и самого классического периода греческой архитектуры, очень похожи друг на друга. Это объясняется тем, что существовал канон, т. е. установленная система расположения частей и отдельных форм храма, которая повторялась на протяжении столетий. Но в пределах этой системы различия очень велики и существенны. В зависимости от экономических и социальных процессов вкусы и потребности постоянно менялись, разнообразные конкретные условия в отдельных случаях ставили свои требования. Все это было причиной быстрого развития греческой архитектуры, которое привело к смене одних ведущих архитектурных типов другими. Кроме того, и в греческой архитектуре необходимо отличать более удавшиеся и менее удавшиеся произведения, необходимо выделить лучшие здания из общего уровня обычных построек, который в Греции был, правда, очень высок. Как в греческой литературе, как в изобразительных искусствах, так и в архитектуре Греции выступают отдельные индивидуальности, которые давали выдающиеся новые решения и прокладывали новые пути. В истории архаической и классической греческой архитектуры выделяются отдельные памятники, которые примыкают один к другому, продолжая ставить и развивать архитектурные проблемы на основе достижений своих предшественников. Очень часто мы не знаем имен зодчих наиболее выдающихся произведений греческой архитектуры. Среди этих ведущих памятников классической греческой архитектуры V века нужно особенно выделить три здания, сильно отличающихся друг от друга. Из них каждое в своем роде совершенно. Они представляют собой три основных этапа греческой архитектуры V века: так называемый храм Посейдона в Пестуме (греческом городе в Южной Италии, около Неаполя) первой половины V века (рис. 7); Парфенон на Акрополе в Афинах 447–438 гг. (рис. 8), Эрехтейон 421–407 гг. (рис. 71), там же. Эти три памятника можно до известной степени сравнить с Эсхилом, Софоклом и Еврипидом, которые в области драмы дают ступени развития, аналогичные трем перечисленным храмам. Храм Посейдона в Пестуме еще архаичен: его формы приземисты и коренасты. Колонны слишком припухлы, капители велики по сравнению с колоннами. Но в этих еще далеко не совершенных по своим пропорциям формах ощущается живое и непосредственное чувство материи — «сила земли», несколько примитивная грубоватость, которая позволила говорить об элементах фольклора в этом здании. Парфенон изысканнее и строже. Его формы проникнуты гораздо большим единством, его пропорции совершенны. Общая композиция Парфенона подтянута, части соразмерены. Эрехтейон (рис. 71) дает первую попытку нарушить канон классического храма: он открывает широкий доступ в архитектурную композицию игре ума и индивидуальной изобретательности. Храм Посейдона, может быть, лучший памятник эпохи, подготовившей греческую классику, Эрехтейон обозначает уже преодоление классической нормы, первый шаг в направлении к эллинизму (эпоха греческой культуры III и II веков, о которой речь подробно впереди). Пестумский храм расположен как бы на одном склоне развития классической греческой архитектуры, Эрехтейон — на другом. На вершине стоит Парфенон, положение которого замечательно тем, что в нем уравновешены различные тенденции греческого зодчества. В Парфеноне классический греческий идеал достиг своего наивысшего совершенства; и вместе с тем в нем уже наблюдаются новые тенденции, которые шире развернулись в Эрехтейоне и которые создали позднее эллинистическую греческую архитектуру. Положение Парфенона на гребне волны развития греческого зодчества позволяет назвать его «самым классическим» произведением греческой архитектуры V века.

Рис. 7. Пестум. Так называемый храм Посейдона

Рис. 8. Афины. Парфенон

Идея периптера зародилась давно, еще в эпоху доклассового общества. Стонхендж в Англии (рис. 370), относящийся к эпохе разложения родового строя, уже дает в камне вчерне ту комбинацию вертикальных подпор и горизонтальных балок, которая легла в основу греческого периптера. Этот мотив еще ранее, чем в Греции, разрабатывался в Египте, где так называемая «протодорическая» колонна (рис. 374) вплотную подошла, как кажется на первый взгляд, к тем проблемам, которые поставили и разрешили греческие архитекторы в дорическом ордере. На самом же деле между протодорической египетской колонной и греческим дорическим ордером имеется огромное принципиальное различие. (Об этом подробнее позднее.) Основным отличием является то, что египетские колонны представляют собой только звенья более объемлющей архитектурной композиции и в конечном счете переводят внимание зрителя на природу, истолкованную религиозно-мистически, в то время как ордер греческого храма трактован архитектором как самоцель и как главное содержание монументального здания. Однако при приближении к греческому периптеру сейчас же бросается в глаза, как его наружная масса пронизана пространством, что вытекает из основоположных для него форм ордера и колонны. Обход — открытая галерея, которую образуют колоннады периптера, — связывает наружные массы греческого храма с окружающим его пространством природы. В этом отношении греческий периптер отдаленно напоминает китайскую архитектуру; существует даже теория о параллельном происхождении греческой и китайской архитектуры от легкого жилья доклассового общества типа свайных построек, где навесы на столбах окружают примитивные здания. Глубокая принципиальная разница между легкими китайскими строениями и монументальными греческими храмами состоит, однако, в том, что в Китае главный акцент лежит на пространстве сада, которое понимается как часть природы, в то время как в греческом храме выделена в качестве его основного архитектурного содержания наружная масса, противопоставленная окружающему ее пространству.

Читать дальше

![Татьяна Забалуева - Всеобщая история архитектуры и строительной техники [Учебник. В 3 частях. Часть 1. История архитектуры и строительной техники Древнего и античного мира]](/books/421893/tatyana-zabalueva-vseobchaya-istoriya-arhitektury-i-s-thumb.webp)