П. М. Третьяков был достойным продолжателем дела своего прадеда — московского купца 3-й гильдии (низшей в купеческой «табели о рангах») Елисея Мартыновича Третьякова. Приумножив капитал своих предков, собиратель ушел из жизни именитым, почетным гражданином города Москвы. «Моя идея, — скажет он в конце своего жизненного пути, — была с самых юных лет наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы также обществу (народу) в каких-либо полезных учреждениях; мысль эта не покидала меня во всю мою жизнь…»

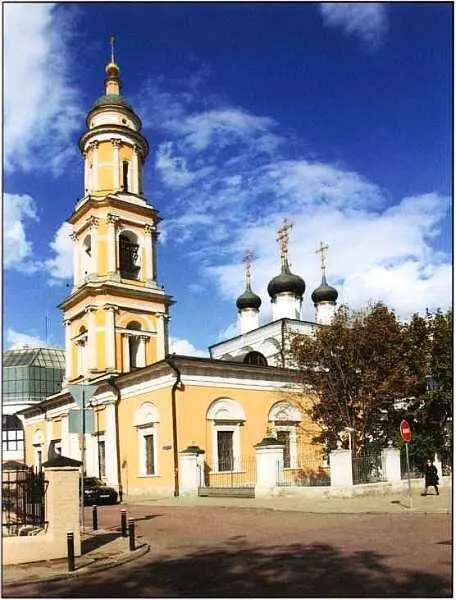

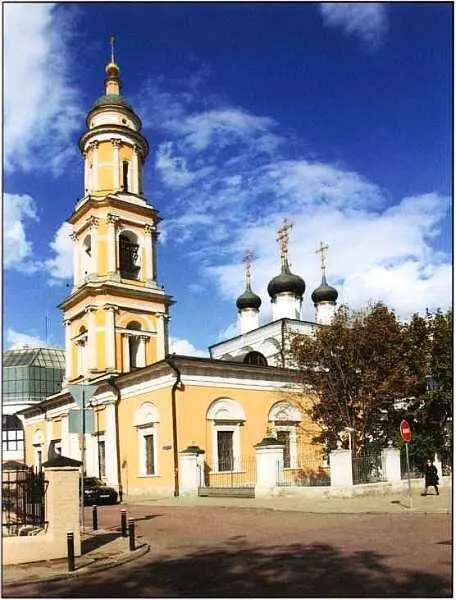

Сначала произведения, которые приобретал Павел Михайлович, размещались в комнатах его собственного дома в Лаврушинском переулке, купленного в начале 1850-х. Однако довольно скоро, уже к концу 1860-х, картин стало так много, что их невозможно было разместить в жилых помещениях особняка. Сам собой встал вопрос о постройке специального здания для картинной галереи.

В начале 1874 собрание живописи было перенесено в новое двухэтажное строение, примыкавшее к особняку Третьякова и имевшее отдельный вход для посетителей. Это было первое здание Третьяковской галереи, состоящее из двух просторных залов. Оно было возведено по проекту архитектора А. С. Каминского, мужа сестры Третьякова. Но растущее количество приобретений коллекционера привело к тому, что уже к концу 1880-х постоянно достраиваемое двухэтажное здание Галереи с трех сторон окружило особняк вплоть до Малого Толмачевского переулка. Собранию Третьякова, уже занимавшему 14 залов, был придан статус музея, частного по принадлежности, общественного по характеру, музея бесплатного и открытого почти постоянно для любого посетителя без различия рода и звания. В 1892 Третьяков передал свою галерею, насчитывавшую более двух тысяч произведений живописи, скульптуры и графики, в дар городу Москве.

Помимо собрания русского искусства Павла Михайловича Москве была подарена и коллекция его брата Сергея Михайловича Третьякова (1834–1892), незадолго перед тем скончавшегося. Он собирал главным образом произведения западноевропейских художников середины и второй половины XIX века. Впоследствии картины из собрания С. М. Третьякова были переданы в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и Государственный Эрмитаж.

По решению Московской городской думы, под юрисдикцию которой перешла Галерея, П. М. Третьяков был назначен ее пожизненным попечителем.

Как и прежде, он пользовался почти единоличным правом отбора произведений, приобретая картины как на средства, выделяемые думой, так и на свои собственные, передавая их уже в качестве дара в «Московскую городскую художественную галерею Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых» (полное название Третьяковской галереи в то время).

П. М. Третьяков неизменно заботился и о расширении экспозиции, пристроив в 1890-е еще восемь просторных залов.

Умер Павел Михайлович Третьяков 16 декабря 1898. Вскоре, в 1899-1900-х, опустевший дом Третьяковых был перестроен и приспособлен для нужд Галереи, а в 1902-1904-х весь комплекс построек объединен по Лаврушинскому переулку общим фасадом в виде древнерусского терема, возведенным по проекту В. М. Васнецова и придавшим зданию Галереи узнаваемость благодаря архитектурному своеобразию, до сих пор выделяющему его среди достопримечательностей Москвы.

После смерти П. М. Третьякова управлять делами Галереи стал Совет попечителей, избираемый думой. В его состав входили в разные годы известные московские художники и коллекционеры — В. А. Серов, И. С. Остроухов, И. Е. Цветков, С. А. Щербатов, И. Э. Грабарь. На протяжении почти 15 лет (1899–1913) бессменным членом Совета была дочь Павла Михайловича — Александра Павловна Боткина (1867–1959).

Третьяков-коллекционер был в своем роде личностью феноменальной. Многие современники отмечали безукоризненный художественный вкус этого потомственного купца. «Я должен сознаться, — писал в 1873 художник И. Н. Крамской, — что это человек с каким-то, должно быть, дьявольским чутьем». Братья Третьяковы получили обычное для своего времени и социального статуса домашнее образование, делавшее акцент на практических примерах ведения семейного дела. Но благодаря самообразованию они приобрели широкие познания, особенно в гуманитарных областях: живописи, литературе, музыке. «Третьяков по натуре и знаниям был ученый», — напишет о нем в 1902 в своей «Истории русского искусства» художник и критик А. Н. Бенуа.

Читать дальше