На погрудном портрете мастер изобразил актрису Антонию Сарате в белой чалме, украшенной луной, вероятно, она представлена в одной из ролей. Тревожный взгляд усталых темных глаз приковывает внимание зрителя. Холодный свет подчеркивает бледность прекрасного лица, обрамленного густыми кудрями. Он озаряет светло-серебристое платье и легкую косынку актрисы, играет бликами на наброшенной на плечи накидке с горностаевым мехом. Портрет был написан незадолго до кончины Антонии Сарате, умершей от туберкулеза.

Это произведение по настроению и характеру передачи внутреннего состояния человека является одним из лучших портретов эпохи романтизма.

Николай Семенович Самокиш Портрет великого князя Николая Николаевича (младшего) верхом. 1910-е

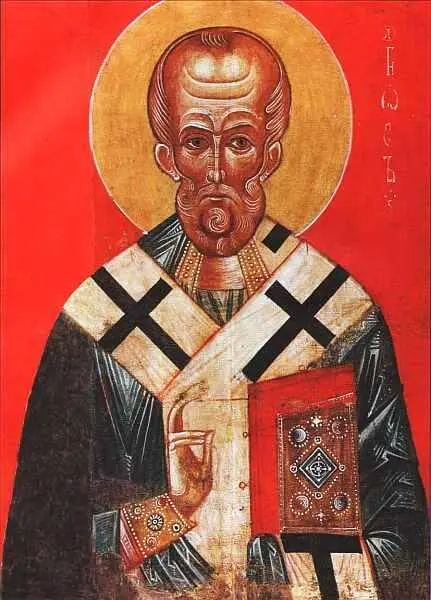

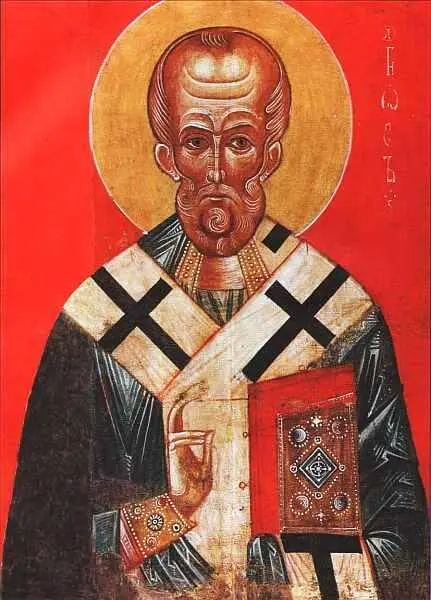

Неизвестный художник Святой Николай XIII–XIV века. Дерево, темпера. 107,7x79,5

Святой Николай Чудотворец (Николай Угодник) с древности был одним из самых почитаемых на Руси святых, покровительствующих путешественникам, мореплавателям и детям.

Неизвестный русский мастер написал святого Николая в епископском облачении, с белым омофором и черными крестами на нем. Насыщенный красный цвет фона указывает на то, что икона была создана в Новгородской, северной иконописной школе. Левой рукой святой поддерживает Священное Писание, правая рука застыла в благословляющем жесте. Лик святого — образец духовной силы и христианского целомудрия. Особое значение имеют широко раскрытые глаза, через них иконописец показывает святость изображенного, его светоносность. Подобный акцент на глазах создает эффект, будто не зритель смотрит на икону, а наоборот.

Неизвестный художник Пророки царь Соломон и Иезекииль Начало XVI века. Дерево, темпера, позолота. 61,5x98

Икона с изображениями ветхозаветных пророков Соломона и Иезекииля первоначально помещалась в иконостасе, который в русской православной церкви отделяет алтарь от основного помещения. В четвертом «пророческом» ряду, над «праздничным» рядом, находятся иконы ветхозаветных пророков со свитками в руках. Пророки — посредники между высшими силами и человечеством, они предсказывали появление Богородицы и рождение Иисуса Христа. В руках у Соломона и Иезекииля — свитки со священным текстом. Соломон изображен как царь, в нарядной одежде и с короной на голове. Золотофонная икона была написана московским мастером в начале XVI века. Трактовка лиц и фигур святых проповедников отличается мягкой линией, ей характерен особый лиризм, что является одной из особенностей иконописной школы того времени. Подобные изображения появились в русском искусстве в начале XV века и были во многом связаны с именем Андрея Рублева.

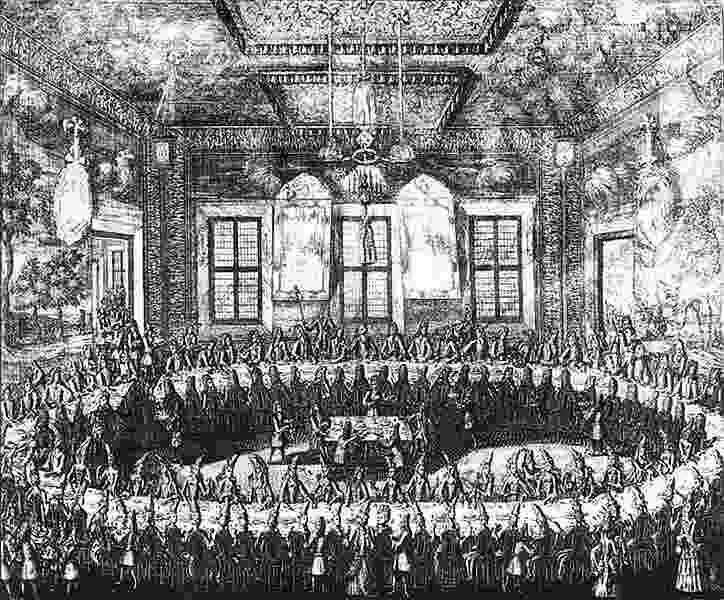

Алексей Федорович Зубов (1682 — после 1741/1750) Свадьба Петра I и Екатерины I 19 февраля 1712 года 1712. Бумага, офорт, гравюра резцом. 54x63,3

Выдающийся русский гравер Петровской эпохи Алексей Федорович Зубов учился и работал у Адриана Шхонебека в Оружейной палате в Москве.

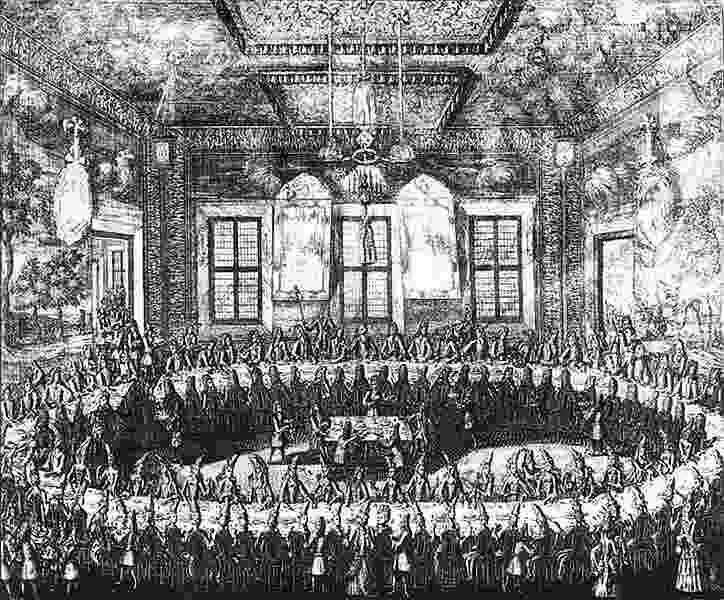

Насыщенная деталями и персонажами гравюра со сценой свадьбы Петра I и Екатерины I представляет зрителю большой зал, стены и потолок которого украшены вытканными гобеленами, зеркалами и коврами. Многочисленные столы поставлены друг за другом в форме замкнутой буквы О. На первом плане между дамами в полуобороте сидит Екатерина I, на втором — Петр I и Александр Меншиков, бывший на свадьбе церемониймейстером. Все изображенные одеты по европейской моде, на западный манер. Дамы — в изящных платьях-робах с башнеобразными прическами, мужчины — в кафтанах и париках. Через открытые боковые двери видны другие столы, за которыми сидят остальные гости. Все представлено торжественно и парадно.

Гравюра не имела подписи, но была отпечатана в Петербургской типографии, где в это время работал единственный мастер — Алексей Зубов. Интересно, что в качестве образца он выбрал работу своего учителя «Свадьба Феофилакта Шанского во дворце Лефорта».

Читать дальше