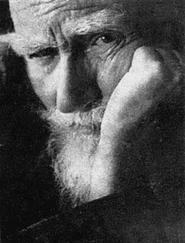

Федот Иванович Шубин (1740–1805) М. В. Ломоносов 1793. Мрамор

Федот Иванович Шубин — выдающийся мастер скульптуры второй половины XVIII столетия. Создавая в месяц по бюсту, он заслужил высокую оценку современников, восхищено говоривших, что в шубинских изваяниях «мрамор дышит».

Бюст Михаила Васильевича Ломоносова исполнен скульптором много лет спустя после смерти ученого. В контексте царствования Екатерины Великой и провозглашенной ею эпохи Просвещения появление этой работы представляется вполне закономерным, подводящим своеобразный итог времени. Последняя треть XVIII века, принесшая русской культуре и науке многочисленные открытия, по праву славится известными всему миру учеными, поэтами, мастерами. Ломоносов, бесспорно, — первый среди них.

Универсальный талант физика, химика, историка и литературоведа делает личность Михаила Васильевича исключительной. Слегка приподнятая голова, высокий лоб, говорящий об особенном интеллекте, аккуратность каскада ниспадающих складок облачения настраивают зрителя на восприятие Ломоносова как величественной, недостижимой фигуры, запечатленной на века для потомков. С присущим мастерством в передаче внутреннего состояния модели Шубин в парадном образе ученого являет публике не просто официальный портрет особы, дорогой памяти нации, но прежде всего человека. Добродушная полуулыбка и открытый взгляд словно выдают в лице гения простоту и искренность восприятия мира, доступную лишь детям и мудрецам.

Василий Иванович Демут-Малиновский (1779–1846) Русский Сцевола 1813. Бронза

Творчество выдающегося скульптора Василия Ивановича Демут-Малиновского занимает ведущее место в искусстве первой половины XIX века. Наследник традиций искусства эпохи классицизма, мастер по-своему переосмысливает скульптурно-пластическую форму и способствует сложению нового типа академической скульптуры, лаконичного внешне, но более емкого в образном решении.

В скульптуре «Русский Сцевола» Демут-Малиновский представляет героя войны 1812, попавшего во французский плен. Русскому солдату поставили на руке клеймо с монограммой императора Наполеона. Будучи преданным своей родине, отважный воин не пожелал служить интересам другой страны и отсек себе руку.

Скульптор обращается к схожему примеру в античной истории. Римский воин, поклявшийся отомстить врагам своей отчизны, также попал в плен и остался верен ей. Отрубив себе руку, герой Древнего Рима получил прозвище «Сцевола», что переводится как «левша». Отсюда название работы.

Русского героя скульптор изобразил в древней одежде, тем самым проводя параллель с античным персонажем. Таким образом, военный и гражданский подвиг русского солдата возвеличивается Демут-Малиновским и приобретает аллегорическое звучание.

Орест Адамович Кипренский (1782–1836) Портрет лейб-гусарского полковника Е. В. Давыдова 1809. Холст, масло. 162x116

Орест Адамович Кипренский — первый русский художник-романтик. В портретных образах он воплотил эстетику романтизма, характерную для первой половины XIX века. Известный художественный критик барон Н. Н. Врангель отзывался о нем: «Все искусство его дышит тяжелым предвестием грозы, предчувствием грома и молнии…» Выработанный эпохой тип романтического героя был призван к противостоянию и борьбе с устоявшимися нормами, условностями общества. Культ индивидуальности начинает воспеваться в живописи Кипренского, в поэзии А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова.

Герой войн с Наполеоном, гусар Давыдов изображен художником в почти парадной манере, но лишен присущей жанру напыщенной репрезентативности. Небрежность его позы создает динамику, устремленный в сторону живой и умный взгляд также сообщает герою полотна желание деятельной борьбы, порыва. Намеком на неутомимость духа и стремление служить высшим романтическим идеалам, всегда обреченным на столкновение с реальностью, является предгрозовой пейзаж, запечатленный на заднем плане картины.

За этот и ряд других портретов художник был награжден званием академика живописи.

Петр Васильевич Басин (1793–1877) Фавн Марсий учит юношу Олимпия игре на свирели 1821. Холст, масло. 185x139,5

Петр Васильевич Басин — яркий представитель академической живописи первой половины XIX века. Крупным достижением в его творчестве стали росписи Исаакиевского собора в Петербурге. Темой станковой живописи являлись сюжеты из древнегреческой мифологии, популярной в России того времени. Обращение к античной истории должно было иметь нравоучительный смысл, отвечающий поставленным еще в эпоху Просвещения задачам искусства.

Читать дальше