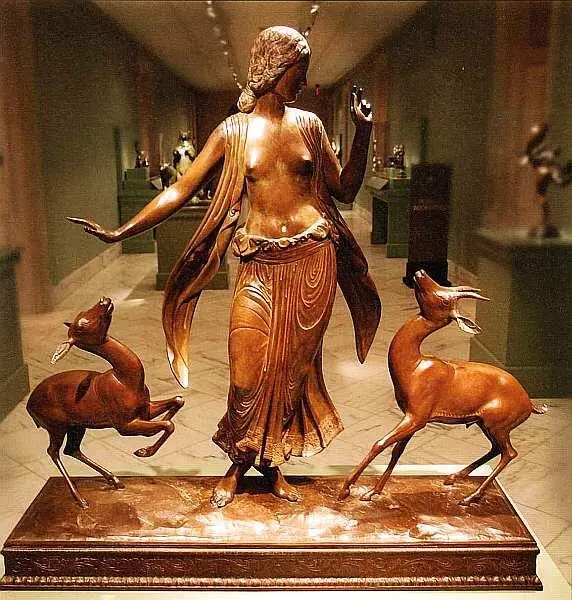

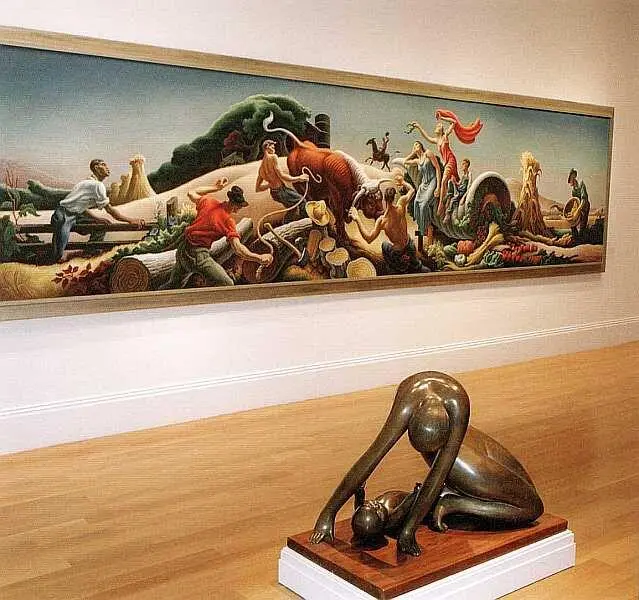

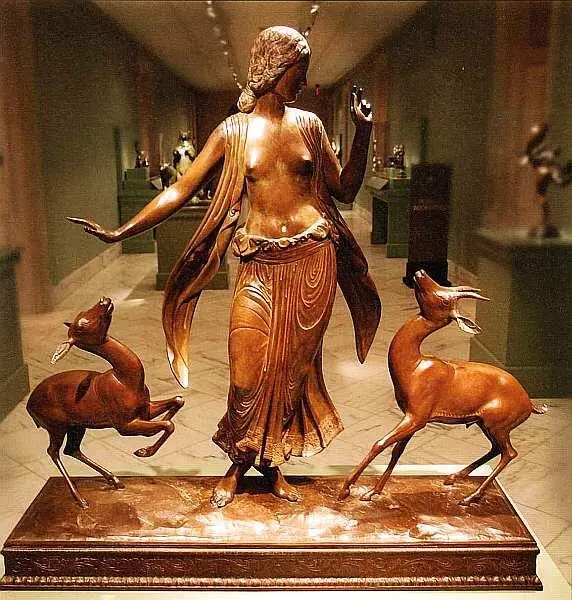

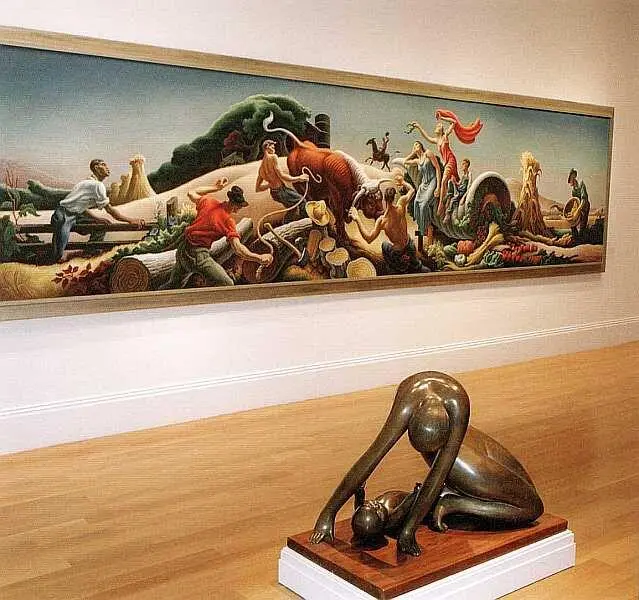

В зале музея

Главное здание музея признано национальным историческим памятником и считается одним из лучших примеров греческого Возрождения в Соединенных Штатах. Фасад здания открывает ионическая колоннада, в основу которой положены пропорции знаменитого храма Парфенон в Афинах. Оригинальный строительный проект, призванный связать гармонию и красоту классической эпохи с практичностью современности, разработали талантливые архитекторы Роберт Миллс (1781–1855) и Томас У. Уолтер (1804–1887).

Музей несколько раз менял официальное название, пока в 1980 не было закреплено следующее — Национальный музей американского искусства. С тех пор организация сосредоточила свои силы на продвижении художников, работающих исключительно в Соединенных Штатах. Но дискуссии о правомерности названия не прекратились, и в 2000 произошло окончательное, отражающее происхождение собрания переименование в Смитсоновский музей американского искусства.

Его филиал, посвященный истории декоративно-прикладного искусства и ремесел — галерея Ренвик, — располагается в нескольких шагах от Белого дома.

В наше время в музее принята научно-просветительская программа, с 1951 он организует в стране передвижные выставки, их посетили 2,5 млн человек. Смитсоновский музей стал лидером в области новейших образовательных методик, проводя онлайн-конференции, семинары и лекции. Уникальная электронная база данных (более 500 000 записей) содержит бесценные материалы, давая ученым и искусствоведам возможность заниматься разнообразными исследованиями.

В зале музея

Чарльз Уилсон Пил. Миссис Джеймс Смит и внук. 1776

Роберт Феке (около 1705/1707-1752) Томас Хопкинсон 1746. Холст, масло. 126,5x100,5

Роберт Феке — один из ранних американских художников. В национальной культуре XVIII века портретному жанру принадлежала ведущая роль в воплощении идеала человека первого демократического общества, формировавшегося на протяжении всего столетия. Портрет решал дидактическую задачу, выражал традиционность взглядов, нравственно-этические ценности модели и в большей мере носил внеэстетическую функцию.

Американскому портрету колониального периода чуждо сословное чванство, мерой достоинства человека становятся личные качества, необходимые для жизни в Новом Свете, — сила воли, жизнестойкость, предприимчивость. Томас Хопкинсон предстает в этой работе в качестве идеала нового человека. Пристальное внимание уделяется лицу и особенно глазам. В облике персонажа отражено его внутреннее достоинство, плотно сомкнутые губы говорят о решимости и твердости характера. Следует заметить, что американцы умело использовали художественный опыт европейских стран, в частности английский тип портрета с пейзажным фоном. Однако у Фека возникают сложности с выразительностью изображения природы, точностью передачи натуры, трактовкой лица и одежды. Манера автора груба, даже несколько вульгарна по сравнению с изысканностью французской и английской живописи.

Джон Волластон (около 1710–1775) Портрет Люси Пэрри, жены адмирала Пэрри 1745–1749. Холст, масло. 127,1x101,6

О Джоне Волластоне известно немногое. Установлено, что этот художник-англичанин большую часть времени работал в британских колониях Северной Америки. Он побывал в Нью-Йорке, Филадельфии, Вирджинии, Южной Каролине, Вест-Индии. Чрезвычайно плодовитый портретист, Волластон мог за год пребывания в одном штате написать до шестидесяти картин.

На его полотнах изображены персоны аристократического происхождения или представители высшего общества, как правило, в элегантных позах, с горделивой осанкой и вежливой улыбкой. Большое внимание мастер уделял передаче роскошных драпировок, шикарной фактуры одежды. Это являлось неким опознавательным знаком высокого социального положения модели, однако живописца интересовало также богатство духовного мира человека. Несмотря на то что Волластон специализировался на светских парадных портретах, торжественная официозность на его картинах сочетается с поэтичностью атмосферы.

Читать дальше