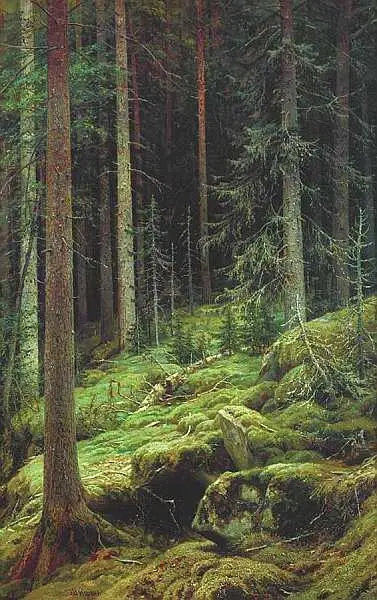

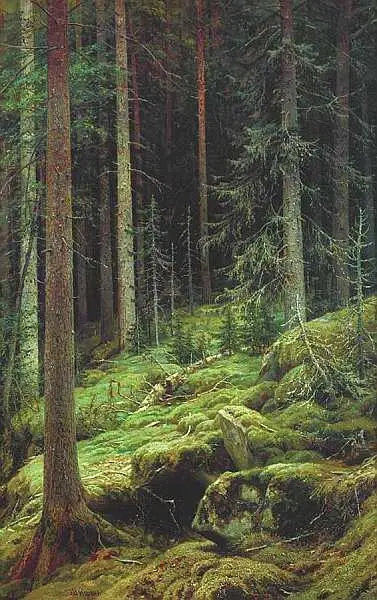

Дебри. 1881

Зима. 1890

Первый снег. 1875

На севере диком. 1890

Сестрорецкий бор. 1896

Дубовая роща. 1887

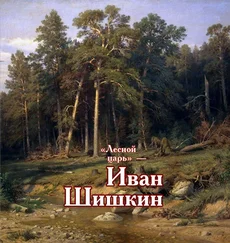

1890-ые для Товарищества передвижных художественных выставок были трудным периодом. В творчестве многих художников старшего поколения наметился кризис, в среде передвижников появились разногласия, которые могли бы стать причиной распада всей организации. Однако Шишкин оставался верным демократическим идеалам шестидесятых. Убежденный сторонник просветительской, идейно-художественной программы передвижников, активно участвовавший в ее претворении в жизнь, он писал: «Приятно вспомнить то время, когда мы как новички прокладывали первые робкие шаги для передвижной выставки. И вот из этих робких, но твердо намеченных шагов выработался целый путь, и славный путь, которым смело можно гордиться».

В начале XX века возникали различные течения и направления живописи, постоянно шли поиски новых художественных стилей, форм и приемов. Шишкин продолжал уверенно следовать по своему однажды избранному творческому пути, создавая жизненно правдивые, содержательные и типические образы русской природы.

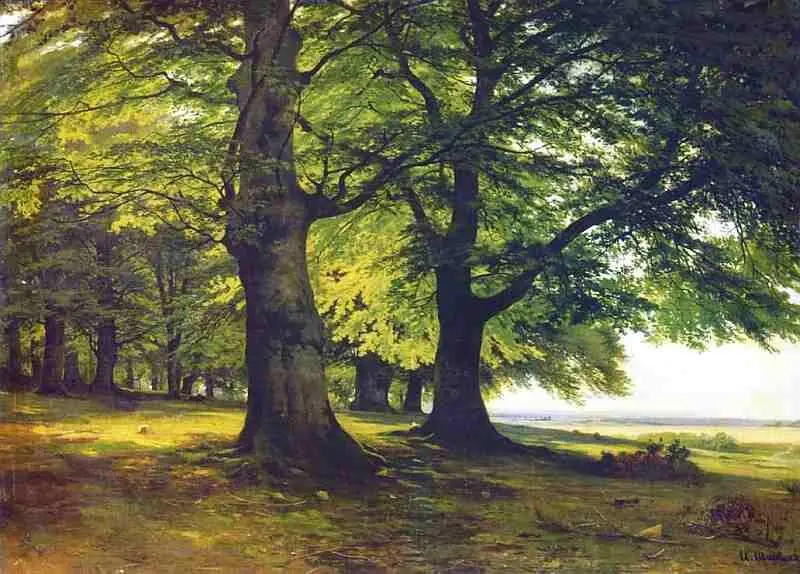

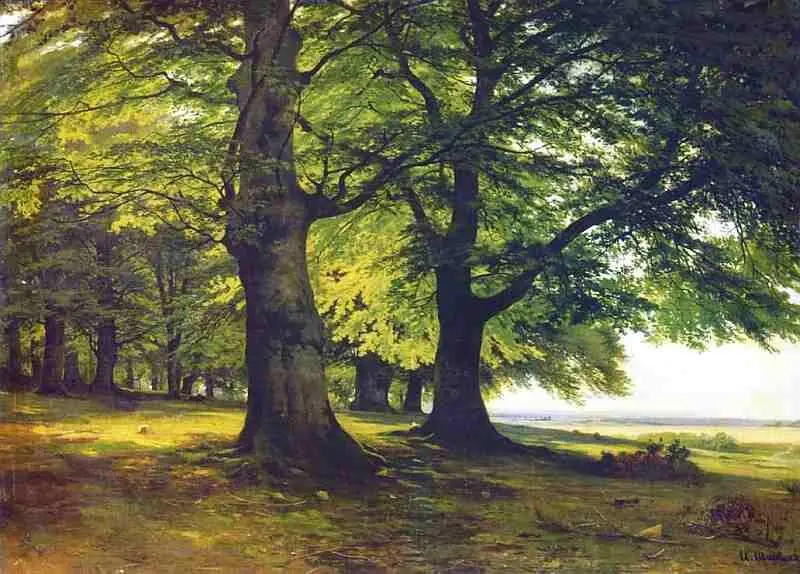

Тевтобургский лес. 1865

В 1891 в Академии художеств состоялась персональная выставка Шишкина, на которой он представил более шестисот этюдов, рисунков и гравюр. Эти многочисленные работы еще раз подтверждали, что мастер владел искусством рисунка и гравюры так же свободно и легко, как живописью. Все произведения были необыкновенно реалистичны и тонко выписаны уверенной рукой автора.

В 1894 Шишкин вместе с Репиным преподавал в Высшем художественном училище при Академии художеств. Он очень ценил таланты, прекрасно чувствовал способности в своих учениках, умел их выделять и развивать. Одним из лучших живописец называл Валентина Серова — величайшего портретиста, внесшего неоценимый вклад в развитие русского портрета и пейзажа, нашедшего новые тончайшие средства художественной выразительности в изображении русской природы.

В среде молодых студентов Шишкин пользовался авторитетом и большим уважением. Воспитанники художника воспринимали его как мудрого, тонкого знатока русской природы. Этюды, рисунки и офорты мастера были настоящей «живой школой», о которой говорил Иван Крамской, высоко ценивший творчество своего друга.

Последней монументальной работой Шишкина является самая крупная по размеру картина «Корабельная роща» (1898, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург). Сюжет композиции символизирует богатырскую русскую силу, несгибаемость и мощь народа. В основе пейзажа — этюды, выполненные Шишкиным в родных лесах на берегу Камы, где был найден идеал его живописи: сочетание красоты и величия. В настоящее время в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге хранится эскизный вариант полотна, имеющий авторскую надпись: «Корабельная Афонасовская роща близ Елабуги».

Корабельная роща. 1898

У берегов Финского залива. 1888

Написанная под живыми впечатлениями и эмоциями, картина поражает своей правдивостью и убедительностью. Реалистичность образа сочетается с типизацией и обобщением. В центре полотна — огромные стволы вековых сосен, щедро залитые солнцем. Вдаль уходит пространство бора, окутанное теплым манящим светом. От того, что верхушки деревьев срезаны, создается ощущение, будто они не помещаются на холсте, а потому кажутся еще более мощными. Вообще, этот прием «кадрирования» довольно часто встречается у Шишкина. Сосны так тонко написаны, что зрителю даже видны чешуйки на их коре. Этим монументальным произведением мастер еще раз доказал, что в знании пород деревьев и умении их изображать ему действительно не было равных.

Читать дальше