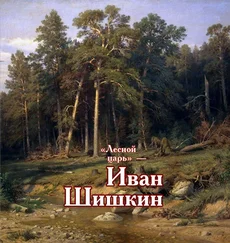

В 1858 был написан этюд «Сосна на Валааме» (Пермская художественная галерея), удостоенный серебряной медали. В картине чувствуется увлеченность, с которой художник подходил к изображению натуры, а также особая содержательность в восприятии и трактовке мира природы. Высокая красивая сосна написана удивительно четко и тщательно. Шишкин одними характерными деталями передает суровость окружающей местности, другими создает определенный элегический настрой.

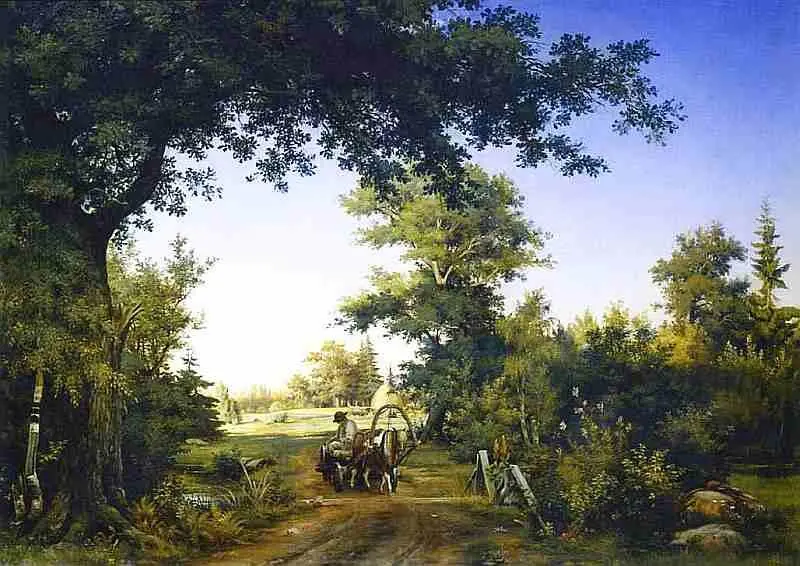

В полотне «Вид на острове Валааме» (1858, Киевский государственный музей русского искусства) цветовая декоративность также переплетена с тщательнейшей проработкой и вырисовыванием деталей. Живописец поражен красотой открывшегося перед ним вида и разнообразием природных форм. Эпод позже лег в основу конкурсной картины Шишкина «Вид на острове Валааме. Местность Кукко» (1860, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург), представленной на академической выставке.

В 1860 за два пейзажа, посвященных Валааму, художник был удостоен Большой золотой медали и права на заграничную поездку. Перед тем, как отправиться в Европу, Шишкин уехал в родные края — Елабугу, где много писал на природе, «от которой только может быть существенная польза для пейзажиста».

Вид в окрестностях Петербурга. 1856

Срубленные березы. 1864

Сосна на Валааме. 1858

Путешествие началось в 1862 с Берлина и Дрездена. Эти города не произвели на мастера большого впечатления, и он отправился в Прагу. Славянский город пришелся по душе больше: здесь было много чехов, охотно говорящих по-русски и, кроме того, Шишкина заинтересовали работы чешского художника Йозефа Майеса. После Праги он уехал в Цюрих, где побывал в мастерской известного гравера и живописца Коллера. Новая техника очень увлекла и заинтересовала Шишкина, и он гораздо позже занялся офортом серьезно.

Какое-то время вместе с другими воспитанниками петербургской Академии художеств Иван Иванович работал в Швейцарии, в лесу, недалеко от Дюссельдорфа. Удивительно, но и здесь его узнавали местные жители. В своих воспоминаниях мастер писал: «… куда ни пойдешь, везде показывают — пошел вот этот русский, даже в магазинах спрашивают, не вы ли тот русский Шишкин, который так великолепно рисует?».

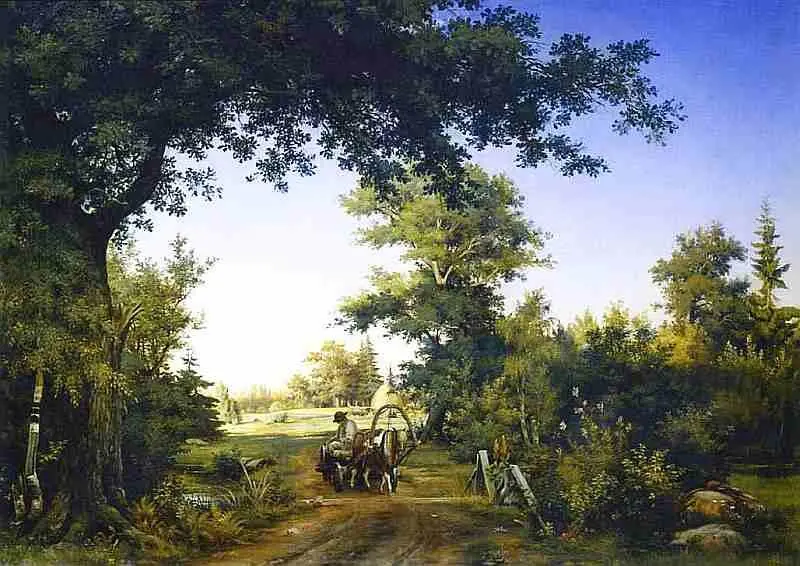

Вид на острове Валааме. Местность Кукко. 1860

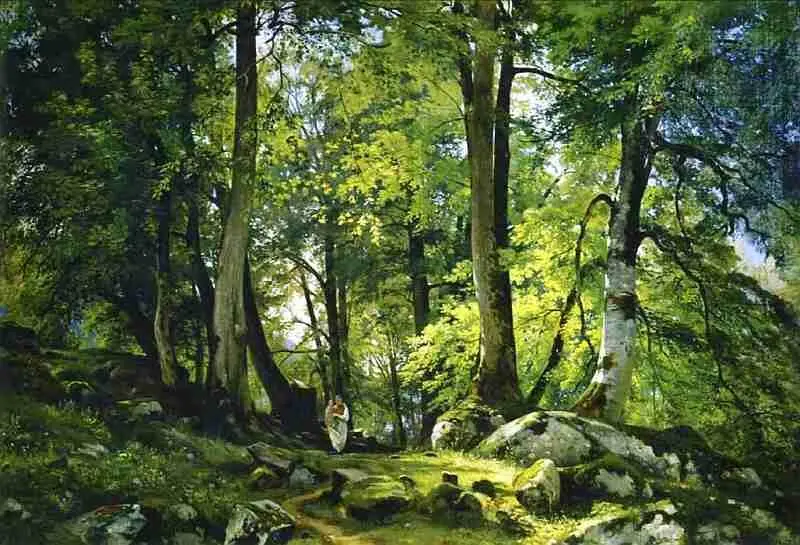

Кроме живописи, художник много времени уделял рисованию пером. Эти работы поражали и восхищали иностранцев, а позже были выставлены в Дюссельдорфском музее наряду с рисунками первоклассных европейских мастеров. В Швейцарии были написаны двенадцать этюдов и четыре картины, представленные на академической выставке в 1864.

Поездка за границу продлилась три года. Картина «Вид в окрестностях Дюссельдорфа» (1865, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург) имела большой успех. За полотно Шишкин был удостоен звания академика, а после демонстрации работы на Парижской Всемирной выставке награжден орденом Станислава III степени.

Полдень. В окрестностях Москвы. 1869

Вернувшись из путешествия, Шишкин долгое время работал в усадьбе Братцево, что на северо-западе Москвы. Эпоха 1860-х ставила перед искусством совершенно новые задачи. Академическая система живописи претерпевала своего рода ломку: на смену устоявшимся приемам и выразительным средствам шли новые, наполненные индивидуальным отношением к природе. Это, в свою очередь, придавало ей чувство правды, той самой художественной правды, которой была лишена старая система живописи.

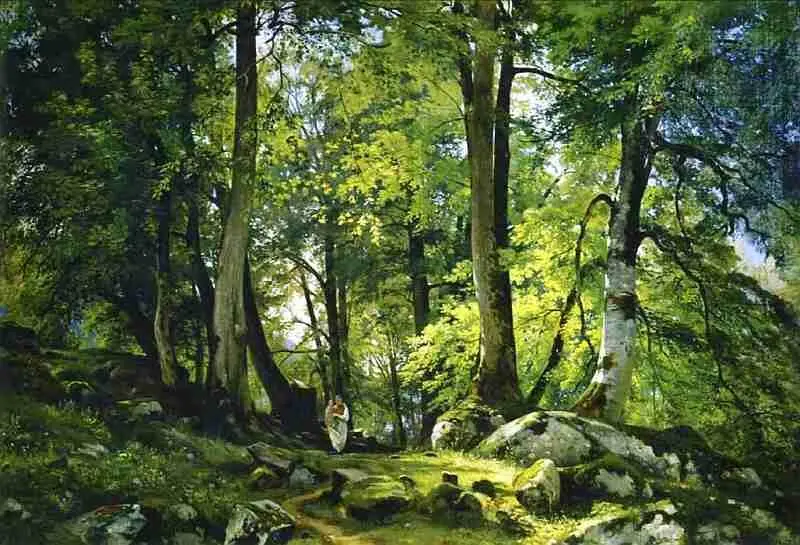

Буковый лес в Швейцарии. 1863

Истосковавшись по красотам и величию родной природы, мастер с упоением писал русские просторы и дали. В картине «Полдень. В окрестностях Москвы» (1869, Государственная Третьяковская галерея, Москва) перед зрителем предстает бескрайнее золотое поле, дорога, убегающая вдаль, обнимающаяся где-то на линии горизонта с высоким, чистым, летним небом, по которому тихо плывут томные облака. Художник изобразил типичный среднерусский равнинный пейзаж. В героях полотна, видимо, возвращающихся с полевых работ домой, заключена жизнь народа — такая, какая она есть. И она, эта жизнь, полна благодати, радости и оптимизма. В сюжете кар тины нет непролазных дорог с ухабами и колдобинами; мутной дали, олицетворяющей неизвестность и неопределенность завтрашнего дня; не видим мы серости и грязи, оставляющих впечатление разрухи и безнадежности. Такова была внутренняя поэзия Шишкина, такой он видел Русь и ее будущее — золотой, чистой, радостной.

Читать дальше