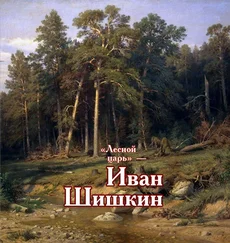

Ко времени окончания училища Шишкин уже четко определил свой творческий путь. Талант явно выделял его среди сверстников, но не было предела совершенству. С этими мыслями Иван оправился в Петербург, чтобы поступить в Академию художеств, а, в результате, остался в северной столице на всю жизнь. За время обучения в Академии (1856 — 1860) у пейзажиста Сократа Воробьева за Шишкиным закрепилась слава ученика с необыкновенными, блестящими способностями. Вывший наставник Мокрицкий писал об его уходе: «Лишились мы отличного и даровитого ученика, но надеемся увидеть в нем со временем отличного художника, если он с той же любовью будет заниматься в Академии».

В 1857 Шишкин получил две малые серебряные медали — за картину «Вид в окрестностях Петербурга» (1856, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург) и за рисунки, исполненные летом в Дубках. Живописец получал всевозможные награды одну за другой. Пейзажные работы по-прежнему поражали публику точностью рисунка, словно мастер работал не красками, а пером и тушью — до того тонко были вырисованы детали. Верность и правдивость изображаемого мира и предметов впоследствии станут основными чертами творчества мастера.

Академия художеств очень четко придерживалась определенных канонов в методике обучения, но Шишкин соблюдал их не до конца, ибо считал, что они убивают истинную индивидуальность, хотя его отход от академических принципов никогда не был категоричным. Так, например, в полотнах живописца ощущается влияние швейцарского пейзажиста Александра Калама, изображавшего виды альпийской природы. В учебной практике Академии копии с работ этого зарубежного художника были обязательны. Оценивая его влияние на творчество Шишкина, Мокрицкий писал: «…Вы говорили мне, что в способе и манере рисования рисунки Ваши напоминают Калама — я не вижу; в манере Вашей есть нечто свое… Это показывает, что нет надобности в подражании манере того или другого мастера. Манера есть самая внешняя сторона произведения искусства и тесно связана с личностью художника-автора, а также способом и степенью его понимания предмета и обладания техникою искусства. В этом отношении важно только одно — чтобы художник подсмотрел, так сказать, эту манеру в самой натуре, а не усвоил его себе несознательно».

Береза и рябинки. 1878

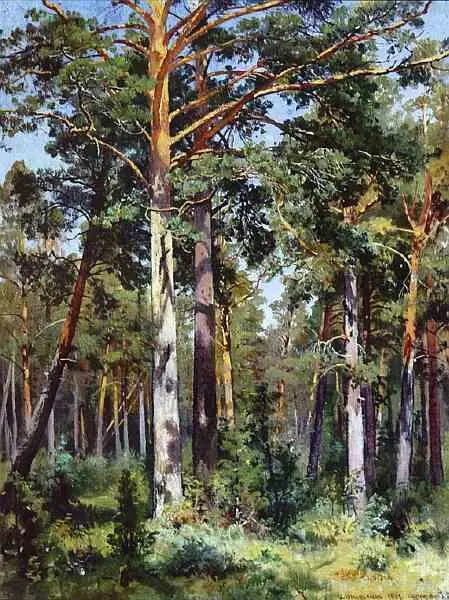

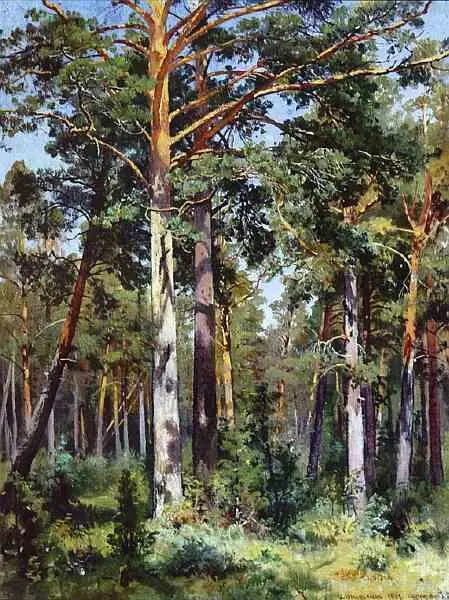

Бор в Сестрорецке. 1889

Деревенский двор. Конец 1860-х

В ранних пейзажных набросках Шишкин изображает реку, сосну на берегу, домик среди леса, бескрайнее поле — сюжеты в них были весьма просты, но, не смотря на это, современникам сразу стало очевидно художник пишет настолько правдиво, как никому пока не удавалось. Его племянница Александра Комарова вспоминала: «Мало-помалу вся школа узнала, что Шишкин рисует такие виды, какие еще никто до него не рисовал: просто поле, лес, река, а у него они выходят так красиво, как и швейцарские виды».

В произведениях молодого живописца, написанных в академические годы, отмечены романтические черты, что было данью господствующей традиции. Однако художник относился к природе не как страстно увлеченный красотами человек, а как исследователь, скрупулезно изучающий ее формы. Внимательное вглядывание в окружающий мир, а не просто ее созерцание; умение, благодаря трезвому и спокойно-вдумчивому отношению к ней, мастерски передавать мельчайшие детали стали характерными чертами творчества Шишкина, по которым узнается его неповторимый художественный почерк. Среди них — «Вид в окрестностях Петербурга» (1856, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург), «Шалаш» (1861, Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан), а также полотна, посвященные Валааму.

Шалаш. 1861

Очень многие пейзажисты имели обыкновение работать на острове Валааме, и Шишкин — не исключение. Валаам был для живописца настоящей школой, особенно летом, когда он любил часами работать на пленэре. Природа этого края отличалась суровостью, величием, даже некоторой дикостью. Художник был очарован могучими скалами, вековыми деревьями, необыкновенным по красоте Ладожским озером. Здесь закрепились и еще более усовершенствовались его знания о многообразии растительных форм, которые он так любил изучать.

Читать дальше